INTRODUZIONE Le metamorfosi (Metamorphoseon libri XV) è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest'opera, ultimata poco prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha reso celebri e trasmesso ai posteri numerosissime storie e racconti mitologici della classicità greca e romana. Molti racconti sono tipici della tragedia greca; "fortunatamente" per gli antichi greci e romani l'uccisione di mogli, amanti, figli, mariti, come stupri, incesti e altre violenze sessuali sono dovute all'intervento di qualche dio, che, spesso, funge da artefice e da giudice. Giova anche notare che, dall'antichità classsica, ai giorni nostri i massimi artisti si sono cimentati, con dipinti e sculture, nel raccontare e farci godere con grande intensità i racconti della mitologia tramandatici da Ovidio. Anche Dante, nelle sue metafore, ha attinto molto da Ovidio la cui opera conosceva molto bene, a ulteriore dimostrazione dell'immensa cultura del poeta fiorentino. Giova anche notare che, allora, non era facile trovare un manoscritto di Ovidio: se ne potevano trovare solo nelle grandi abbazie e presso i palazzi di famiglie blasonate.

LIBRO TREDICESIMO

Sedutisi i capi, mentre la truppa in piedi faceva corona,

si levò a parlare Aiace, il principe dello scudo a sette strati,

e stravolto dall'ira, volgendosi con occhio torvo a guardare

il lido Sigeo e la flotta in secco sulla spiaggia,

tese le mani dicendo: "In nome di Giove, si dibatte

la causa davanti alle navi e proprio Ulisse con me si confronta!

Lui che non esitò a fuggire di fronte agli incendi accesi da Ettore,

mentre io, sostenendo l'assalto, allontanai le fiamme dalla flotta.

Certo è più sicuro battersi con parole ipocrite, che a mano

armata affrontarsi! Ma io non sono portato all'eloquenza,

come costui non lo è all'azione; quanto io valgo in campo,

nella mischia spietata, altrettanto vale lui nel parlare.

Non credo tuttavia di dovervi ricordare, Pelasgi,

le mie gesta: le avete sotto gli occhi. Racconti Ulisse le sue,

quelle che compie senza testimoni, complice solo la notte.

Grande il premio a cui miro, l'ammetto; ma l'onore è svilito

dal mio avversario: Aiace non può vantarsi d'ottenere premio

sia pur grandissimo, al quale anche Ulisse ambisca.

Del resto da questa contesa lui ha già tratto vantaggio,

perché perderà, sì, ma potrà dire d'essersi con me battuto.

E se per assurdo si potesse dubitare del mio valore,

io maggiore sarei per nobiltà: nato sono da Telamone,

che agli ordini di Ercole espugnò le mura di Troia

e con la nave di Pàgase raggiunse le rive della Còlchide.

Èaco è suo padre, che rende giustizia alle ombre silenziose

laggiù dove un pesante macigno opprime Sisifo, il figlio di Eolo.

E il sommo Giove riconosce e addita Èaco come suo figliolo,

per cui io, Aiace, sono in linea di discendenza il terzo.

Ma questa successione non favorirebbe la mia causa, Achei,

se non l'avessi in comune col grande Achille: cugino paterno

mi era. Chiedo ciò che fu di un cugino. Come si permette Ulisse,

che è del sangue di Sisifo e in tutto per astuzia e perfidia

simile a lui, di intromettersi nella stirpe di Èaco che gli è estranea?

Perché io scesi in armi prima e senza che nessuno mi costringesse,

mi si dovrebbero negare le armi? E si giudicherà migliore

lui che le impugnò per ultimo e cercò di sottrarsi al suo dovere

fingendosi pazzo, finché il figlio di Nàuplio, più furbo di lui,

ma nocendo a sé stesso, non scoprì il trucco che aveva escogitato

quel vigliacco e lo trascinò sotto le armi che voleva evitare?

E dopo averle tanto sfuggite, si prenderà le armi migliori?

mentre io, disonorato, resterò senza i doni di mio cugino,

io che, sì, mi sono esposto ai pericoli sin dall'inizio?

Oh, fosse stata vera o creduta vera quella follia

e mai sotto la rocca dei Frigi con noi fosse venuto

questo istigatore di misfatti! Tu, figlio di Peante,

non ti troveresti, con nostra infamia, abbandonato a Lemno,

tu che ora, a quanto raccontano, nascosto in antri silvestri

commuovi i sassi con i tuoi lamenti e imprechi contro Ulisse

come merita: e non imprechi invano, se esistono i numi. Invece,

ahimè, quell'eroe, che ha prestato giuramento insieme a noi,

che è uno dei nostri capi, l'unico a poter usare l'arco

ereditato da Ercole, oggi, stroncato dal male e dall'inedia,

si nutre di uccelli, si copre delle loro piume, e nella caccia

spreca le frecce destinate all'eccidio di Troia.

Ma almeno lui è vivo, perché non ebbe Ulisse compagno.

Essere abbandonato, questo avrebbe preferito Palamede;

l'infelice vivrebbe ancora e non sarebbe morto con infamia.

Memore dell'onta subita col diniego della sua pazzia,

Ulisse l'accusò di tradimento e riuscì a far credere vera

l'accusa ai Greci, mostrando l'oro che aveva lui stesso nascosto.

Dunque, Ulisse ha sottratto forze ai Greci mandandole a morte

o esiliandole: così combatte, così ispira terrore Ulisse!

Vinca pure in eloquenza il leale Nèstore:

niente mi convincerà che non sia stato un delitto

l'averlo abbandonato. Lento per il cavallo ferito

e stanco per l'età senile, Nèstore implorava Ulisse,

ma lui, suo compagno, lo tradì. Non è accusa che m'invento;

ben lo sa il figlio di Tideo, che lo ingiuriò chiamandolo per nome

più e più volte, rinfacciando al pavido amico d'essere fuggito.

Con occhi giusti gli dei osservano le vicende dei mortali,

ed ecco che chi non concesse aiuto, ne ha bisogno; chi abbandona,

dev'essere abbandonato: è la legge da Ulisse stesso sancita.

Chiama in aiuto i compagni: io accorro e lo vedo tremante,

pallido di paura, sconvolto al pensiero di dover morire.

Lo riparo con la mole del mio scudo, proteggendolo a terra,

e gli salvo (ben poco merito in questo) quell'anima vigliacca.

Se tu insisti a competere con me, torniamo in quello stesso luogo:

di fronte al nemico, con la tua ferita e la tua viltà di sempre,

cèlati dietro il mio scudo e al suo riparo misurati con me!

Ma appena lo salvai, quell'uomo che non poteva reggersi in piedi

per le ferite, fuggì via senza che una ferita l'impacciasse.

Arriva Ettore, portando con sé nella mischia i numi suoi,

e dove irrompe, non sei tu solo, Ulisse, a tremare,

ma anche i più coraggiosi: tanto è il terrore che incute.

Ettore esultava per il successo della sua cruenta strage,

ed io da lontano lo stesi supino con un macigno immane;

e quando lui chiese un avversario con cui battersi, solo io

gli tenni fronte: voi, Achei, pregaste che indicasse me la sorte

e la vostra preghiera fu esaudita. Se chiedete l'esito

di quel duello, no, da Ettore non fui io sconfitto. Ed ecco

che i Troiani col ferro, il fuoco e l'arma di Giove si avventano

contro la flotta dei Dànai: dov'è mai sparito il facondo Ulisse?

Io col mio petto protessi migliaia di navi, protessi

la speranza del vostro ritorno: assegnatemi per questo le armi!

E a dire il vero, se mi è lecito, più alle armi si concederebbe

onore che a me: la gloria loro è unita alla mia

e sono le armi a reclamare Aiace, non Aiace le armi.

Porti a confronto lui l'eccidio di Reso, dell'imbelle Dolone,

il rapimento di Èleno, figlio di Priamo, o del Palladio:

niente fatto alla luce del sole, niente senza Diomede al fianco.

Dunque, se gli assegnate queste armi per meriti così mediocri,

dividete il premio e la parte maggiore vada a Diomede.

Ma perché darle a Ulisse, a lui che agisce sempre di nascosto,

senz'armi in mano e inganna l'incauto nemico con la frode?

Proprio quest'elmo d'oro scintillante con i suoi riflessi

svelerà le sue insidie mostrando dove si nasconde.

E la testa di lui, signore di Dulìchio, infilato quest'elmo,

non riuscirebbe a sostenerne il peso, come la lancia del Pelio

potrebbe essere troppo massiccia, pesante per un braccio imbelle,

e lo scudo, scolpito con le immagini del vasto mondo,

male si adatterebbe a una sinistra vile e nata per l'inganno.

Perché, impudente, chiedi un dono che ti lascerebbe senza fiato?

Se un abbaglio del popolo greco te lo concederà,

il nemico penserà solo a spogliarti, non a temerti,

e la tua fuga, l'unica azione in cui, codardo, noi tutti vinci,

sarà lenta se dovrai trascinarti dietro tutto questo peso.

E aggiungi che il tuo attuale scudo, così raramente esposto

ai rischi della guerra, è intatto, mentre il mio, a furia di parare

colpi, presenta mille squarci e ha bisogno che un altro gli succeda.

Ma a che giova discutere? Guardateci all'azione!

Si gettino le armi del grande eroe fra le schiere nemiche,

mandateci a riprenderle e assegnatele a chi le riporta!".

Il figlio di Telamone aveva finito: alle ultime parole

seguì un brusio generale. Si alzò allora l'eroe

figlio di Laerte. Stette un po' con gli occhi abbassati a terra,

poi li levò sui condottieri e rompendo il silenzio diede inizio

al suo atteso discorso: né mancava fascino alla sua facondia.

"Se avessero avuto efficacia i miei e i vostri voti, Achei,

non ci sarebbe dubbio sull'erede di armi così prodigiose:

tu avresti ancora le tue armi e noi avremmo te, Achille.

Ma poiché un destino iniquo ha privato tutti noi

di questo eroe," e così dicendo, come se piangesse, fece il gesto

di asciugarsi gli occhi, "chi meglio di me può succedere

ad Achille, di me che convinsi il grande Achille a seguire i Greci?

Non vorrei che ad Aiace giovasse l'apparire ottuso, com'è,

e a me nocesse l'ingegno, che a voi sempre ha giovato,

Achei. E anche questa mia facondia, se veramente esiste,

che ora interviene per me, come spesso intervenne per voi,

non mi attiri rancore. Non vi sia chi rinuncia alle proprie doti.

La stirpe, gli antenati e ciò che ognuno non deve a sé stesso,

esito a definirli pregi. Ma poiché Aiace va dicendo

d'essere pronipote di Giove, anche il fondatore del mio sangue

è Giove e da lui io disto altrettanti gradi.

Mio padre infatti è Laerte, quello di Laerte è Arcesio e di Arcesio

Giove; ma nessuno di loro è mai stato condannato all'esilio.

Per parte di madre poi altra nobiltà a me si aggiunge:

Mercurio. Un dio è all'origine di entrambi i miei genitori.

Ma non perché son più nobile dal lato materno

o perché mio padre non si è macchiato del sangue di suo fratello,

pretendo le armi in palio. Valutate solo in base ai meriti,

purché non si ascriva a merito di Aiace il fatto che Telamone

e Peleo furono fratelli, e purché non valga in questa contesa

delle armi la discendenza, ma il peso del valore.

Se invece si cercano più stretta parentela e l'erede vero,

bene, Achille ha un padre, Peleo, e pure un figlio, Pirro:

che c'entra Aiace? Si mandino le armi a Ftia o a Sciro.

Achille e la sua armatura. Di Charles Antoine Coypel

E poi c'è Teucro, che a rigore è cugino di Achille come Aiace:

forse pretende le armi? o se le pretendesse, le otterrebbe?

Poiché dunque la contesa si restringe alle sole imprese,

ebbene io ne ho compiute più di quante possa riferire

in un breve discorso: cercherò tuttavia di andare per ordine.

Sapendo che suo figlio Achille doveva morire, la Nereide

Teti l'aveva travestito, e tutti, sì, compreso Aiace,

si erano lasciati ingannare dagli abiti che indossava.

Per ridestare in lui gli istinti bellicosi allora, tra gli oggetti

femminili, io infilai le sue armi. L'eroe non si era strappato

le vesti di fanciulla ancora, che, mentre afferrava scudo e lancia,

io gli dissi: "Figlio di una dea, tu sei destinato a Pergamo,

perché cada. Che aspetti ad annientare il prestigio di Troia?".

E imponendomi a lui, spinsi quel prode a prodi imprese.

Perciò mie sono le sue gesta: a domare in combattimento Tèlefo

e a risparmiarlo, mentre vinto implorava, io sono stato.

Opera mia la caduta di Tebe; dovete ammetterlo: Lesbo,

Tènedo, Crise e Cilla, la città di Apollo, e ancora Sciro,

le ho conquistate io; per merito del mio braccio, non lo scordate,

le mura di Lirnesso furono sconnesse e crollarono al suolo.

Per tacere d'altri, fui io a dirvi chi era in grado d'annientare

il crudele Ettore: per merito mio giace il famoso Ettore!

Io chiedo queste armi per quelle armi con le quali scoprii

Achille: gliele diedi ch'era vivo, ora che è morto le rivoglio.

Quando l'offesa fatta a un uomo solo coinvolse tutti i Greci

e mille navi riempirono Aulide nei pressi dell'Eubea,

a lungo si attese il vento: non ne spirava un soffio o, se spirava,

era contrario. Una crudele predizione impose ad Agamennone

d'immolare la sua innocente figliola alla spietata Diana.

Il genitore si rifiuta, s'adira contro gli stessi dei:

è un re, ma pur sempre un padre. Con l'arte della mia parola

io converto la sua tenerezza paterna al bene pubblico.

Oggi, sì, posso confessarlo, e il figlio di Atreo mi perdoni:

vinsi una causa difficile davanti a un giudice maldisposto.

Ma poi, per il bene comune, per il fratello e per ciò che spetta

al comando supremo, accetta di pagare la gloria col sangue.

E mi mandano dalla madre: questa non devo esortarla,

ma ingannarla con l'astuzia. Se per caso ci fosse andato Aiace,

le vele sarebbero ancora in attesa d'un vento favorevole.

Poi mi mandano, ambasciatore temerario, nella rocca d'Ilio

e lì vidi entrandovi l'assemblea della possente Troia:

era ancora stipata di guerrieri. Imperterrito svolgo

la missione affidatami da tutta la Grecia coalizzata:

accuso Paride, reclamo in restituzione il tesoro ed Elena,

e riesco a scuotere Priamo e Antènore a lui molto vicino.

Ma Paride, i fratelli suoi e chi aveva partecipato al ratto

a stento (tu lo sai, Menelao!) trattennero l'empie loro mani:

quello fu il primo giorno che condividemmo un rischio insieme.

Troppo lungo sarebbe riferire tutto quanto feci

di utile con l'ingegno e il braccio nel corso di questa eterna guerra.

Dopo i primi scontri il nemico si arroccò per lungo tempo

dentro le mura e non vi fu più modo di combattere

in campo aperto: solo al decimo anno è ripresa la battaglia.

E tu che hai fatto intanto, tu che altro non sai se non combattere?

servivi a qualcosa? Se invece vuoi sapere cosa ho fatto io:

bene, tesi insidie ai nemici, cinsi di difese le trincee,

esortai i compagni a sopportare con serenità la noia

del lungo assedio, li istruii sul modo di approvvigionarsi

di armi e viveri, fui mandato in missione dov'era necessario.

Ecco che su consiglio di Giove, Agamennone, ingannato

da un sogno, ordina di abbandonare la guerra intrapresa.

E può giustificare il suo volere con l'autorità divina.

Ma Aiace dovrebbe opporsi, esigere che Troia venga distrutta

e combattere come sa fare. Perché non ferma i fuggitivi?

Perché non prende le armi e dà l'esempio alla truppa disorientata?

Non era troppo pretendere questo da chi tanto si glorifica.

E invece non fugge anche lui? Ti vidi, e mi vergognai di vederti,

quando voltasti le spalle apprestandoti a salpare come un vile.

Senza esitare allora: "Che fate?" io dissi. "Quale pazzia vi spinge,

o compagni, a lasciare Troia ormai già conquistata?

Che mai porterete in patria dopo dieci anni, se non disonore?".

Con questi ed altri argomenti (la rabbia mi rendeva più eloquente)

riportai indietro i fuggiaschi dalla flotta già pronta a salpare.

L'Atride raduna i compagni annichiliti dal terrore;

ma nemmeno allora il figlio di Telamone osa aprir bocca.

Eppure persino Tersite osò parlare e insolentire i re,

anche se a quel protervo gliela feci pagare io, proprio io.

E mi levo a parlare incitando contro il nemico quei codardi

e con la mia parola gli restituisco il coraggio perduto.

Da quel momento qualsiasi prodezza Aiace può sembrare

che abbia compiuto è opera mia, che lo trattenni mentre fuggiva.

Ma poi tra i Dànai chi ti elogia, chi ti cerca?

Diomede invece mi fa partecipe delle sue imprese,

mi apprezza e sempre confida nell'aiuto di Ulisse.

Vuol dire pur qualcosa essere scelto dal figlio di Tideo, unico

fra migliaia di Greci. Non me l'imponeva la sorte di andare,

eppure, disprezzando i pericoli della notte e dei nemici,

uccido Dolone, un frigio che stava tentando un'azione simile

alla nostra, non senza averlo prima costretto a svelare tutto

e venendo così a sapere cosa tramava l'infida Troia.

Avendo appreso tutto, non avevo altro da scoprire

e potevo tornarmene indietro a cogliere gli onori promessi.

Invece non contento mi diressi alle tende di Reso

e trucidai lui e i suoi nel suo stesso accampamento.

E così, vincitore e soddisfatto, con un cocchio

sottratto al nemico, rientro assaporando la gioia del trionfo.

Se ora mi negate le armi di Achille, i cui cavalli aveva chiesto

Dolone in premio per la sua sortita, più equo di voi fu Aiace.

Perché ricordarvi le schiere del licio Sarpedonte distrutte

dalla mia spada? In un lago di sangue stesi a terra

Cèrano, figlio di Ífito, Alàstore e Cromio,

Alcandro, Alio, Noèmone e Prìtani,

a morte mandai Toone, Chersidamante, Càrope

ed Ènnomo, capitatomi davanti per sua disgrazia,

e altri ancora, meno famosi, caddero sotto le mura

della città per mano mia. E di ferite si fregia il mio petto,

o cittadini. Non pretendo che vi fidiate sulla parola:

ecco, guardate!" e con la mano si scostò la veste.

"Per la vostra causa, sì, per voi, si è battuto questo petto!

Invece in tanti anni Aiace per i suoi non ha versato

una sola goccia di sangue e in corpo non reca ferita.

Che importa poi se, come dice, con le armi ha difeso

la flotta dei Greci contro i Troiani e contro Giove?

L'ha difesa, l'ammetto: non è mio costume sminuire a torto

i meriti altrui. Ma non spacci per suo, solo per suo, ciò

che appartiene a tutti, e lasci anche a voi una parte di onore:

fu Patroclo, nelle vesti di Achille, a respingere con baldanza

i Troiani dalle navi, un rogo, se no, col loro difensore.

Aiace afferma inoltre che ebbe lui solo il coraggio di affrontare

le armi di Ettore, ma dimentica il re, gli altri condottieri e me:

nono per questo compito, se fu scelto lui, lo deve alla sorte.

Comunque, grandissimo guerriero, quale fu l'esito del vostro

duello? Ettore ne uscì intatto, senza una ferita.

Ahimè, con quanto dolore sono costretto a ricordare

il giorno in cui Achille, il baluardo di noi Greci,

è caduto! Né lacrime, timore o strazio

m'hanno impedito di riportarne, sollevato da terra, il corpo.

Su queste spalle, sì, su queste spalle ho portato il corpo di Achille

con le sue armi: armi che mi batto per poter portare ancora.

Ho la forza che serve a sostenerne il peso

e ho l'animo giusto per apprezzare l'onore che mi fareste.

Per questo forse la cerulea Teti carezzò tante ambizioni

per suo figlio, perché queste armi, dono degli dei,

opera d'arte così preziosa, le indossasse un soldato rozzo

e senza ingegno? Non sarebbe in grado di distinguere i rilievi

dello scudo: l'oceano, la terraferma e il cielo con le sue stelle,

le Pleiadi, le Íadi e l'Orsa che mai s'immerge nel mare,

le diverse città e la spada fulgente di Orìone.

Insiste per ottenere armi di cui non comprende il valore.

E m'accusa d'essermi aggregato tardi all'impresa in corso,

cercando di evitare i pesanti doveri della guerra,

senza accorgersi che così sparla del magnanino Achille?

Se chiami colpa l'aver simulato, abbiamo simulato entrambi;

se un crimine è il ritardo, io qui venni prima di Achille.

L'affetto di mia moglie trattenne me, quello di sua madre Achille:

a loro dedicammo i primi tempi della guerra, a voi il resto.

Non temo, anche se non potessi respingerla, un'accusa in comune

con un uomo così grande: in ogni caso Achille fu rintracciato

dall'acume di Ulisse, ma non Ulisse dall'acume di Aiace!

Ulisse scopre Achille tra le figlie di Licomede. Gianbattista TIEPOLO

Non dobbiamo però stupirci se con parole insensate

lui mi copre d'insolenze: anche a voi rinfaccia cose vergognose.

Se ho commesso un'infamia accusando con falsità

Palamede, voi che lo condannaste ne traete onore?

Ma in verità il figlio di Nàuplio non fu in grado di scolparsi,

tanto palese era il misfatto, e voi non giudicaste il crimine

per sentito dire: l'accertaste, il denaro provava l'accusa.

E se il figlio di Peante si trova a Lemno, che è cara a Vulcano,

io non ne ho colpa. Scagionatevi voi, è opera vostra:

voi deste il consenso. Non negherò, no, d'averlo convinto

a sottrarsi alle fatiche della guerra e del viaggio,

per tentare di lenire col riposo i suoi atroci dolori.

Mi ubbidì e si è salvato. Il mio consiglio non fu soltanto leale,

ma felice, quando la lealtà già sarebbe bastata.

Se ora gli indovini chiedono che torni per distruggere Pergamo,

non affidate l'incarico a me. Meglio mandare Aiace:

col suo eloquio saprà certo ammansire quell'uomo folle d'ira

e malanni, o, astuto com'è, lo porterà qui con qualche espediente.

Ma il Simoenta scorrerà a ritroso, l'Ida si ergerà

senza foreste e l'Acaia prometterà soccorso a Troia,

prima che lo stolido Aiace, se col mio ingegno smetto

d'aiutarvi, sia di qualche utilità ai Greci con la sua sagacia.

Detesta pure i tuoi compagni, il re e me stesso,

spietato Filottete, maledicimi, maledicimi e impreca

sul mio capo senza fine, desidera nella tua sofferenza

ch'io ti sia consegnato per saziarti del mio sangue,

e che tu m'abbia in potere, come io ebbi in potere te:

ma io ti ritroverò, cercherò di riportarti con me

e m'impadronirò, se la fortuna mi assiste, delle tue frecce,

come m'impadronii, catturandolo, dell'indovino dei Dàrdani,

come scoprii i responsi degli dei e il destino di Troia,

come rapii dal santuario la statua della frigia Minerva

in mezzo ai nemici. E Aiace vuole paragonarsi a me?

Il fato non permetteva di prendere Troia senza il Palladio.

Ebbene, dov'è il forte Aiace? Dove le tracotanti parole

del gran guerriero? Cosa teme? Perché invece Ulisse

osa passare tra le sentinelle, avventurarsi nella notte

e fra spade feroci penetrare non solo dentro le mura

di Troia, ma persino in cima alla rocca e strappare

la dea al suo tempio per portarla fra noi attraverso i nemici?

Se non avessi fatto questo, invano il rampollo di Telamone

avrebbe imbracciato uno scudo di sette pelli taurine.

Quella notte da me fu determinata la sconfitta di Troia,

e l'ho vinta mettendola in condizione d'essere vinta.

Smettila di indicare a tutti con occhiate e mormorii

il mio Diomede: una parte di merito è certo anche sua.

Ma neppure tu eri solo quando brandivi lo scudo

per difendere la flotta: avevi con te una folla, io solo un uomo.

Se non si rendesse conto che un guerriero è inferiore a chi ragiona

e che qui non si tratta di premiare la forza bruta del braccio,

chiederebbe le armi anche Diomede, e l'altro Aiace più assennato,

il fiero Eurìpilo, il figlio dell'incomparabile Andrèmone,

e così pure Idomeneo, il conterraneo Merìone,

le chiederebbe Menelao, fratello del più grande Atride:

anche loro sono forti di braccio e non secondi a te sul campo,

ma si sono arresi alla mia saggezza. Tu hai una destra utile

in battaglia, ma la tua mente ha bisogno della mia guida;

tu possiedi la forza bruta, io penso all'avvenire;

tu sai combattere, sì, ma Agamennone consulta me per scegliere

il tempo di combattere; tu servi solo col tuo corpo,

io con la mente, e come chi comanda la nave precede il ruolo

del rematore, come il generale è più importante dei soldati,

così io supero te: nella mia persona migliore è la mente

della mano, anzi tutta la mia forza è nella mente.

Premiate dunque, condottieri, chi vigila su di voi,

e per l'opera che con sollecitudine ho svolto in tanti anni,

concedetemi questo onore come compenso per i miei meriti.

Al termine è ormai la fatica: io ho rimosso i divieti del destino

e, dandovi modo di prendere la rocca di Troia, l'ho presa.

Ora in nome delle speranze comuni, dell'imminente crollo

di Troia, degli dei che poco fa ho sottratto al nemico,

di quel poco che ancora si può fare agendo con l'ingegno,

se ancora si deve escogitare un intervento audace e rischioso,

se ritenete che a Troia rimanga ancora un po' di vita,

vi prego, ricordatevi di me! E se non date le armi a me,

datele a lei!". E indicò la fatidica statua di Pallade.

Scosso ne fu il consiglio degli eletti e chiaro quanto possa

nei fatti la parola: le armi del grande eroe le ebbe il più facondo.

Ma chi tante volte da solo aveva retto ad Ettore,

al ferro, al fuoco e a Giove, a un'unica cosa non resse: l'ira.

L'angoscia vinse quell'invitto eroe. Sguainata la spada:

"Questa almeno è mia" disse. "O Ulisse pretende anche questa?

Contro me stesso devo usarla: lei che grondò tante volte

del sangue dei Frigi, ora del sangue del suo padrone gronderà,

perché nessuno possa battere Aiace se non Aiace!".

Così disse e nel petto, che solo allora subì ferita,

là dove cedette al ferro, s'immerse la spada mortale.

Le mani non riuscirono a riestrarre l'arma, tanto era confitta:

fu lo stesso sangue ad espellerla; e la terra arrossata dal sangue

generò da un germoglio appena spuntato un fiore purpureo,

quel fiore che era già nato dalla ferita di Giacinto.

Sui petali si leggono lettere che accomunano il fanciullo

al guerriero: per l'uno il nome, per l'altro il lamento.

Il suicidio di Aiace dipinto da GB Tiepolo

Vittorioso, Ulisse fece vela verso Lemno, patria di Ipsìpile

e dell'illustre Toante, terra infamata dall'antica strage

dei suoi uomini, per riavere le frecce dell'eroe di Tirinto.

Quando le riportò tra i Greci, insieme al loro proprietario,

si poté dare l'ultimo colpo a quell'interminabile guerra.

Cadde Troia e Priamo con lei; sua moglie, sventurata,

dopo aver perso tutto, perse anche l'aspetto umano,

atterrendo con inauditi latrati un cielo straniero,

là dove la distesa dell'Ellesponto si chiude negli stretti.

Ilio bruciava, ancora in preda alla violenza delle fiamme,

e l'altare di Giove si era imbevuto del poco sangue

del vecchio Priamo; tirata per i capelli, la sacerdotessa

di Febo tendeva al cielo inutilmente le mani.

I Greci vincitori trascinano via, come bottino odioso,

le donne troiane che, asserragliate nei templi incendiati,

sino all'ultimo istante abbracciano le statue degli dei.

Astianatte viene gettato giù da quella torre, dalla quale

tante volte, mostratogli dalla madre, aveva guardato il padre

che combatteva per lui e per difendere il regno avito.

E ormai Borea invita a partire, schioccano le vele gonfie

di brezza in favore; i marinai esortano a sfruttare quel vento.

"Addio, Troia!" gridano le Troiane, "ci portano via!"

e baciando la terra, lasciano la patria, le case fumanti.

Rintracciata fra i sepolcri dei suoi figli (spettacolo

straziante), per ultima sale sulla nave Ecuba;

aggrappata alle tombe, dava baci alle ossa: Ulisse a forza

la trascinò via. Ma di un figlio almeno, del suo Ettore, riuscì

a prendere le ceneri e le portò con sé stringendole al seno:

sulla tomba lasciò qualche ciocca bianca strappata dal capo,

patetica offerta funebre: qualche ciocca di capelli e lacrime.

Di fronte alla Frigia, là dov'era Troia, c'è una terra abitata

dal popolo dei Bìstoni. Vi sorgeva la magnifica reggia

di Polimèstore, al quale tuo padre Priamo t'aveva affidato

di nascosto, Polidoro, per sottrarti alla guerra in corso in Frigia.

Saggia idea, se non gli avesse affidato anche un grande tesoro,

un'esca per la sua avidità, il premio di un delitto.

Quando precipitò la fortuna dei Frigi, l'empio re dei Traci

prese una spada e l'immerse nella gola del suo pupillo,

e come se occultando il corpo si potesse cancellare il crimine,

dall'alto di una rupe gettò il cadavere in fondo al mare.

La flotta di Agamennone attraccò sulla costa dei Traci,

in attesa che il mare si placasse e più propizio fosse il vento.

E qui all'improvviso, imponente come quando era in vita,

da un largo squarcio del suolo uscì Achille, con l'aria minacciosa

e lo sguardo feroce del giorno in cui aveva aggredito

senza ragione alcuna Agamennone con la spada:

"Immemori di me," disse, "Achei, ve ne andate?

Sepolta è con me la gratitudine per il mio valore?

Non fatelo! E perché il mio sepolcro non resti senza onori,

placate l'ombra di Achille immolando Polissena!".

Per ubbidire alle parole di quell'ombra crudele, i compagni

strapparono dal seno della madre il solo suo conforto ormai,

e quella vergine infelice, impavida più d'ogni femmina,

fu spinta davanti al tumulo in olocausto al barbaro defunto.

Cosciente del suo rango, quando a quell'infame altare

fu accostata e capì che per lei era allestito l'orrendo rito,

quando vide accando a sé Neoptòlemo che, impugnando

l'arma del sacrificio, la guardava fisso in volto:

"Prenditi pure il mio nobile sangue" disse.

"Io sono pronta: affondami il ferro in gola o nel petto!"

e con un unico gesto si scoprì gola e petto.

"Credete forse che Polissena accetti d'essere schiava?

o forse di placare qualche nume con un tale sacrificio?

Vorrei solo che la mia morte a mia madre si potesse celare:

è mia madre che mi angoscia e attenua la gioia di morire,

benché la vita sua dovrebbe farla piangere, non la mia morte!

Voi per pietà, perché io scenda libera tra le ombre dello Stige,

state lontani, se giusto è ciò che chiedo, non toccate una vergine

con le vostre mani virili. Più gradito sarà il sangue

di una fanciulla libera a colui che vi accingete, chiunque sia,

a placare uccidendomi. Se poi le ultime mie parole

hanno commosso qualcuno (vi prega la figlia di un re, di Priamo,

non una schiava), rendete il mio corpo senza riscatto alla madre,

perché col pianto, non con l'oro, ottenga il diritto straziante

di darmi sepoltura. Prima l'avrebbe ottenuto anche con l'oro".

La gente a queste parole non trattenne le lacrime,

che lei tratteneva, e persino il sacerdote, mentre con la spada

le squarciava il petto proteso, senza volerlo piangeva.

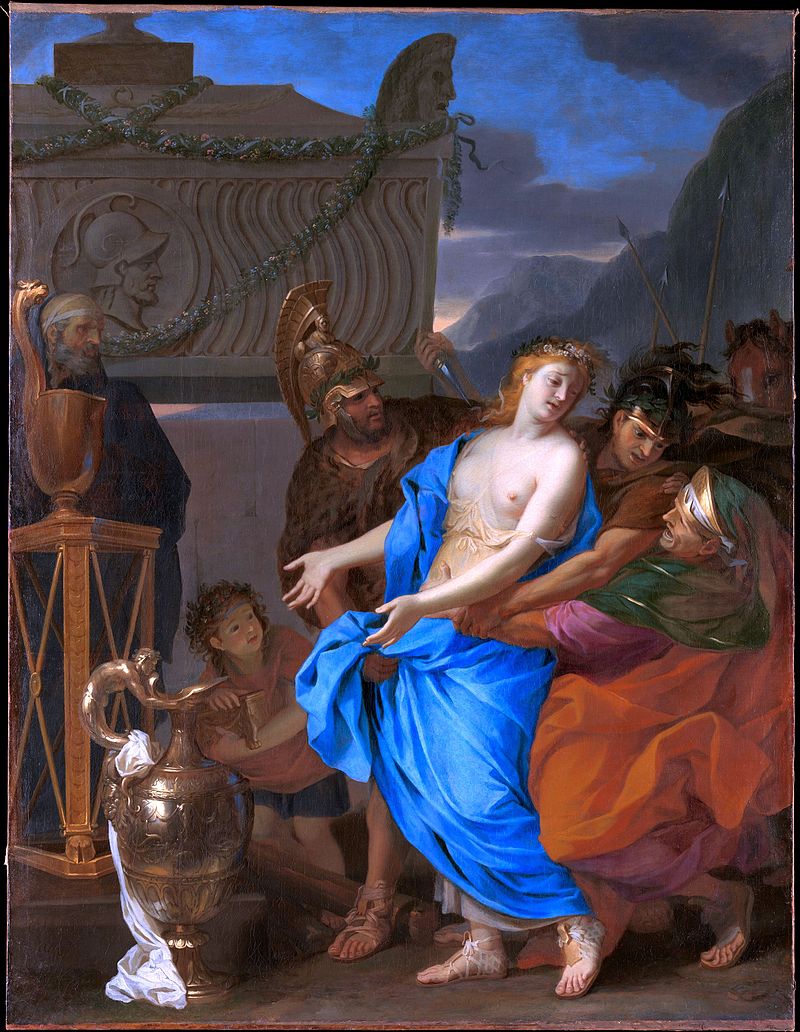

Il sacrificio di Polissena di Charles Le Brun

Lei, stramazzando al suolo con le ginocchia piegate,

serbò un atteggiamento intrepido sino all'ultimo istante;

ed anzi, mentre cadeva, ebbe cura di velarsi quelle parti

che vanno nascoste, per salvare decoro al suo casto pudore.

Raccogliendo la salma, le Troiane ricordano tutti i figli

di Priamo che hanno pianto, il sangue donato da quella stirpe.

E piangono la tua sorte, vergine, e la tua, Ecuba, regina,

madre di re un tempo, simbolo della potenza asiatica,

e ora sgradita anche come preda, tanto che Ulisse, che t'ha avuto

in sorte, non ti vorrebbe, se non avessi partorito Ettore.

Ed Ettore stesso solo a stento trovò un padrone per sua madre!

Abbracciando quel corpo intrepido privo di vita, Ecuba,

le lacrime che aveva tante volte versato per figli, patria

e marito, le versa anche per lei; ne colma la ferita,

copre di baci la bocca, si batte il petto ormai rotto a quei colpi

e sfiorando con i suoi bianchi capelli il sangue rappreso,

fra innumerevoli lamenti, col cuore straziato, così dice:

"Figliola mia, ultimo dolore di tua madre (che altro mi resta?),

figliola, tu sei morta e io vedo la tua piaga, la piaga mia.

Ecco, perché nessuno dei miei io possa perdere senza sangue,

anche tu sei piagata. Eppure, come donna, ti credevo

al sicuro dalle spade: anche tu, donna, sì, sei morta di spada.

Lui, che ha ucciso tanti tuoi fratelli, lui ha ucciso anche te,

lui, rovina di Troia, distruttore della mia famiglia, Achille.

Quando cadde sotto le frecce di Paride e Febo,

ora almeno lui, mi dissi, Achille, non dovrò più temerlo.

E invece dovevo temerlo ancora! Persino sepolto, in cenere,

infuria contro questa famiglia; anche morto l'abbiamo nemico.

Feconda per Achille sono stata! Distrutta è la grande Troia,

e la strage di un popolo è finita con un'immane catastrofe,

ma almeno è finita. Solo per me Pergamo esiste ancora:

le mie pene proseguono ancora. Io ch'ero al culmine del prestigio,

fiera di tanti figli, generi, nuore e marito,

qui son tratta in esilio, indigente, strappata alle tombe dei miei,

offerta a Penelope, che mi farà filare la lana

e, mostrandomi alle donne di Itaca, dirà: "Questa

è la famosa madre di Ettore, la consorte di Priamo!".

Dopo tanti cari perduti, tu, che eri la sola ad alleviare

i miei strazi di madre, all'ombra di un nemico sei stata immolata.

Offerte funebri per il nemico ho partorito. A che resisto?

Cosa attendo impietrita? Cosa ancora mi serbi, annosa vecchiaia?

Perché, numi crudeli, tenete così a lungo in vita una vecchia,

se non per farmi vedere altri lutti? Chi mai avrebbe supposto

che, distrutta Pergamo, Priamo si potesse dire fortunato?

Fortunato perché è morto; e uccisa non può vederti, figlia mia:

ha perso la vita e il regno nello stesso momento!

Ma, penso, tu avrai onoranze funebri regali, principessa,

il tuo corpo sarà inumato nella tomba di famiglia;

no, non abbiamo questa fortuna! Le sole onoranze che avrai

saranno il pianto di tua madre e un pugno di terra straniera.

Tutto ho perduto, e perché accetti di vivere ancora un po',

un figlio carissimo solo mi rimane, un figlio

unico, il più piccolo dei miei figli maschi,

Polidoro, affidato in queste terre a un re di Tracia.

Ma intanto, che aspetto a lavare questa crudele ferita

con acqua pura, questo volto orrendamente cosparso di sangue?".

E si diresse col suo passo di vecchia verso la spiaggia,

strappandosi gli argentei capelli. "Datemi un'anfora, Troiane",

aveva chiesto l'infelice per attingere acqua limpida:

ed ecco che qui scorge, gettato sulla riva, il cadavere

di Polidoro, con le orrende ferite infertegli dal re trace.

Ecuba scopre il corpo di Polidoro, il più giovane dei figli. Disegno di Virgil Solis

Le Troiane lanciano un urlo. Lei ammutolisce dal dolore,

il dolore le soffoca parole e lacrime che affiorano

dal profondo del cuore; irrigidita come un blocco

di marmo, un attimo fissa con gli occhi la terra ai suoi piedi,

l'attimo dopo leva uno sguardo furente verso il cielo,

ora osserva il viso, ora le ferite del figlio disteso,

soprattutto le ferite, e intanto si gonfia e si arma d'ira.

Poi, quando ne arde tutta, come se ancora fosse regina,

decide di vendicarsi e altro non pensa che alla vendetta.

Come infuria la leonessa privata del cucciolo che allatta

e, trovate le orme, insegue il nemico, anche senza vederlo,

così Ecuba, unendo in sé dolore e rabbia,

non dimenticando il suo spirito, ma dimenticando i suoi anni,

si reca da Polimèstore, autore dell'efferato delitto,

e gli chiede un colloquio: dice che vuole mostrargli

un tesoro rimasto nascosto, perché lui lo consegni al figlio.

Il re trace abbocca e, incalzato dalla sua ben nota avidità,

si apparta con lei; qui con tono falsamente blando:

"Non esitare, Ecuba" le dice. "Dammi il dono per tuo figlio.

Ti giuro sugli dei che tutto quello che mi dai, come già quello

che mi desti, tuo figlio l'avrà". Lei lo guarda torva mentre parla

e giura il falso; tutta accesa e gonfia d'ira,

di colpo l'afferra, chiama a sé le altre prigioniere

(sono schiere) e in quegli occhi infidi gli affonda le dita,

dalle orbite gli cava i bulbi (l'ira la rende indomabile),

vi immerge le mani e, imbrattata del sangue del criminale,

devasta, non gli occhi, che più non ci sono, ma la cavità loro.

Il popolo, sdegnato dello scempio fatto al proprio re,

incominciò ad assalire la donna lanciando armi e pietre;

ma lei correva con un ringhio sordo dietro ai sassi

cercando a morsi di afferrarli; aveva la bocca pronta a parlare,

ma quando tentò di farlo abbaiò. Il luogo che ricorda il fatto

esiste ancora. Per lungo tempo, memore delle sue sventure,

lei ululò disperata per le campagne della Tracia.

La sua sorte commosse non solo i Troiani, ma persino i Greci,

i nemici, e tutti quanti gli dei; commosse tutti,

tanto che la stessa moglie e sorella di Giove, Giunone,

riconobbe che Ecuba non meritava una fine simile.

Pur avendo protetto le armi di Troia, Aurora non pianse

più di tanto la fine sventurata di Ecuba e della città.

Un più intimo affanno, un lutto di famiglia angosciava la dea:

la perdita di Mèmnone, che la dorata madre aveva visto

cadere sui campi di Frigia sotto la lancia di Achille;

l'aveva visto, e il rosso colore, che incendia le ore del mattino,

era impallidito; le nubi avevano oscurato il cielo.

Quando poi la salma fu deposta sul rogo,

la madre non resse a quella vista e, così com'era,

con i capelli sciolti, non ebbe ritegno di gettarsi ai piedi

del grande Giove e di unire alle lacrime queste parole:

"Inferiore a tutte le dee che vivono nell'etere dorato

(pochissimi in tutto il mondo sono i templi a me consacrati),

ma come dea vengo, non perché tu mi conceda sacrari, giorni

di sacrifici o altari che si accendano di fuochi

(eppure, se tu considerassi quali servigi, benché femmina,

ti rendo, quando all'alba limito i confini della notte,

mi riconosceresti un premio); ma non pensa a questo Aurora,

né ora è nello spirito di pretendere gli onori che le spettano.

Perché ho perso il mio Mèmnone, che per essersi con valore

battuto in favore di suo zio Priamo, è morto nel fiore degli anni,

ucciso (voi l'avete voluto) dal forte Achille, qui, qui, vengo.

A lui, ti prego, concedi qualche onore a conforto della morte,

o supremo signore degli dei, e allevia il mio strazio di madre!".

Giove accondiscese, e nello stesso istante l'alto rogo di Mèmnone

crollò distrutto dalle fiamme e nere volute di fumo

oscurarono il giorno, come quando salgono dai fiumi

e s'addensano nebbie, che neppure il sole riesce a penetrare.

Ceneri grige si sollevano e si condensano unendosi

in un sol corpo, assumono l'aspetto di una figura, traendo

dal fuoco calore e vita. La sua leggerezza la rende alata:

all'inizio è solo un fantasma di uccello, poi un uccello vero

manda uno strepito di penne, infine di innumerevoli uccelli,

nati tutti insieme nello stesso modo, è un frastuono.

Tre volte volano intorno al rogo, tre volte nell'aria all'unisono

echeggia uno strido; alla quarta in volo si dividono in due stormi.

Allora, su fronti opposti, due popoli feroci

si muovono guerra, sfogano col becco e gli artigli adunchi

la loro furia, si fiaccano ali e petti negli scontri,

e cadono offrendosi in olocausto alle ceneri del defunto

da cui sono sorti, memori d'esser nati da un grande guerriero.

Gli uccelli, apparsi all'improvviso, hanno nome dal capostipite:

da lui son detti Memnònidi, e ogni volta che il sole ha ripercorso

lo Zodiaco, riprendono il funebre combattimento e a morire.

Così, se ad altri parve penoso il latrare di Ecuba,

Aurora si chiuse nel suo lutto, e ancor oggi versa lacrime

per il suo figliolo, spargendo rugiada su tutto il mondo.

Non permette tuttavia il destino che con le mura di Troia

crollino le sue speranze. Il figlio di Venere si pone in spalla

gli oggetti sacri e, più sacro ancora, il padre, venerabile peso.

Fra tante ricchezze solo queste sceglie quell'uomo pio,

La fuga di Enea. Dipinto da Federico Barocci.

e il suo Ascanio; poi salpa da Antandro fuggendo sul mare

con la sua flotta; oltrepassa le rive scellerate della Tracia,

terra che trasuda il sangue di Polidoro,

e col favore del vento e delle correnti, approda,

insieme ai suoi compagni, a Delo, l'isola di Apollo.

Qui l'accoglie nel tempio e nella reggia Anio, provvido sovrano

del suo popolo, ossequente sacerdote di Febo,

e gli mostra la città, i famosi luoghi di culto e le due piante

alle quali si era aggrappata un tempo Latona durante il parto.

Gettato incenso sul fuoco, versato vino sull'incenso

e arse, secondo il rito, viscere di giovenche offerte agli dei,

rientrano nel palazzo reale e, distesi su folti tappeti,

mangiano i doni di Cerere e bevono il succo di Bacco.

Allora il pio Anchise: "O eletto ministro di Febo,

m'inganno o, quando vidi per la prima volta queste mura,

tu non avevi, se ben ricordo, un figliolo e quattro figlie?".

E Anio, scotendo il capo avvolto da bende color di neve,

con aria triste risponde: "Non t'inganni, o grandissimo

eroe, allora mi vedesti padre di cinque figlioli,

ora (tanta è l'instabilità degli eventi che travaglia l'uomo)

me ne vedi quasi privo. Di quale aiuto può essermi infatti

il figlio, che vive lontano in terra d'Andro, un'isola

che da lui ha preso il nome, e lì regna in luogo di suo padre?

A lui il dio di Delo ha dato facoltà divinatorie;

alle femmine Bacco fece un altro dono, più grande dei voti,

incredibile: ogni cosa da loro toccata si trasformava

infatti in grano, in vino puro o nelle olive di Minerva,

una facoltà preziosissima per loro.

Come venne a saperlo, il figlio di Atreo, il distruttore di Troia

(non credere che in qualche modo non si sia sentita anche da noi

la vostra bufera), con la forza delle armi le strappò

di prepotenza dal petto paterno e ingiunse loro

di sostentare con quel dono celeste la flotta di Argo.

Ciascuna fuggì dove poté: due si rifugiarono

in Eubea, le altre due ad Andro, dal fratello.

Giunge il nemico e minaccia guerra se non le avesse consegnate.

Sull'affetto prevalse la paura: alla vendetta abbandonò

le sorelle, ma bisogna scusare la sua debolezza.

A difendere Andro non c'era Enea, e non c'era Ettore,

grazie al quale avete potuto resistere per quasi dieci anni.

Le prigioniere stavano ormai per essere incatenate,

quando loro, alzando le braccia ancora libere

al cielo, esclamarono: "Aiutaci tu, padre Bacco!" e il dio,

che a loro aveva fatto quel dono, le aiutò, se annientare un essere

con un prodigio si può dire aiuto. In che modo perdessero

il loro aspetto, non lo compresi allora né potrei dirlo ora.

Solo si sa come si chiuse il dramma: si coprirono di penne,

mutandosi in candide colombe, gli uccelli cari alla tua sposa".

Dopo il banchetto allietato da simili e altri racconti,

levate le mense, si concessero al sonno.

All'alba si alzano e vanno a consultare l'oracolo di Febo,

che li invita a ritrovare l'antica madre, i lidi delle origini.

Il re li accompagna e offre doni ai partenti:

ad Anchise uno scettro, al nipote una faretra e un mantello,

a Enea un vaso che Terse, un amico nato sulle rive

dell'Ismeno, gli aveva inviato dalle contrade dell'Aonia.

Glielo aveva mandato Terse, ma l'artefice era Alcone d'Ile,

che vi aveva cesellato intorno una lunga storia.

Vi appariva una città, in cui si distinguevano sette porte:

queste ne indicavano il nome, rivelando quale città fosse.

Davanti alla città, riti funebri, tombe, fuochi e roghi,

donne col petto scoperto e i capelli sciolti esprimono

cordoglio. Anche le ninfe sembra che piangano e gemano

sulle fonti disseccate; spogli, senza una foglia,

si ergono gli alberi; caprette brucano brulle pietraie.

Dentro le mura di Tebe l'artista ritrae le figlie di Orìone:

l'una eroicamente offre il collo scoperto alle ferite,

l'altra, con l'arma infitta nella gola, non oppone resistenza;

muoiono per salvare il loro popolo e con magnifiche esequie

son portate per la città e cremate in un luogo pieno di folla.

Poi dalla brace delle vergini, perché la stirpe non si estingua,

balzano fuori due giovani, detti dalla leggenda 'Corone',

che guidano un corteo in onore delle ceneri da cui son nati.

Sin qui l'antico bronzo scintillava di figure;

l'orlo del vaso era cesellato con foglie d'acanto dorate.

I Troiani ricambiano con doni pari a quelli ricevuti:

al sacerdote donano un turìbolo per mettervi l'incenso

e ancora un calice e una corona sfavillante d'oro e di gemme.

Poi, rammentando che i Teucri discendono da Teucro,

si dirigono a Creta e vi sbarcano, ma, non sopportandone

a lungo il clima, abbandonano l'isola dalle cento città,

e si augurano di toccare un porto dell'Ausonia.

Travolti dalla bufera, si rifugiano nelle rade infide

delle Stròfadi, dove l'alata Aello li riempie di sgomento.

Ormai avevano oltrepassato anche i porti di Dulìchio,

Itaca, Same e Nèrito con le sue case, regno

dell'astuto Ulisse: vedono Ambracia, oggetto di contesa

fra gli dei, con la rupe che serba le fattezze dell'arbitro

loro, Ambracia rimasta famosa per il tempio di Apollo ad Azio,

e vedono la terra di Dodona con la sua quercia parlante,

e il golfo di Caonia, dove i figli del re dei Molossi

sfuggirono a un empio incendio mettendo le ali.

Vanno poi nel vicino paese dei Feaci, tutto campagne

colme di splendidi frutteti. Sbarcano quindi in Epiro,

a Butroto, copia di Troia, dove regna un indovino frigio.

Da lì, conoscendo ormai il loro futuro (Èleno,

figlio di Priamo, aveva a loro predetto puntualmente ogni cosa),

approdano in Sicilia. L'isola protende nel mare tre punte:

una, Pachino, è rivolta verso gli Austri che portano le piogge;

Lilibeo è esposta al tepore dello Zefiro, mentre Peloro

guarda verso le Orse che mai s'immergono nel mare e verso Borea.

Qui si dirigono i Teucri e, sul far della notte, a forza di remi

e col mare a favore, la flotta attracca sulle spiagge di Zancle.

La sponda destra è infestata da Scilla, la manca dall'irrequieta

Cariddi: questa inghiotte e rivomita le navi travolte,

quell'altra ha un ventre nero circondato di cani feroci,

ma viso di fanciulla e, se non sono tutte invenzioni le cose

che ci tramandano i poeti, un giorno fu davvero una fanciulla.

Molti la chiesero in moglie, ma non c'era chi lei non respingesse

e, carissima alle ninfe del mare, andava da loro a narrare

come eludesse le profferte dei giovani innamorati.

Un giorno Galatea, mentre le offriva la chioma da pettinare,

sospirando dal profondo del cuore, le fece questo discorso:

"Tu almeno, fanciulla, sei desiderata da uomini civili

e puoi negarti a loro, come fai, senza timore.

Ma io, che pure sono figlia di Nèreo, partorita

dalla cerulea Dòride, che ho alle spalle uno stuolo di sorelle,

solo a prezzo di grandi sofferenze ho potuto sottrarmi

alla passione del Ciclope". E il pianto le impedì di continuare.

La fanciulla glielo deterse con le dita bianche come il marmo

e, dopo averla consolata: "Racconta, carissima," le disse

"e non celarmi (di me puoi fidarti) la causa del tuo dolore".

Allora la Nereide così rispose alla figlia di Cratèide:

"Aci era figlio di Fauno e di una ninfa nata in riva al Simeto:

delizia grande di suo padre e di sua madre,

ma ancor più grande per me; l'unico che a sé mi abbia legata.

Bello, aveva appena compiuto sedici anni

e un'ombra di peluria gli ombreggiava le tenere guance.

Senza fine io spasimavo per lui, il Ciclope per me.

Se tu mi chiedessi cosa prevaleva in me, l'odio

per il Ciclope o l'amore per Aci, non saprei rispondere:

non c'era differenza. Oh, quanto è il potere del tuo dominio,

divina Venere! Quell'essere crudele, ripugnante

persino alle selve, che solo a rischio della propria vita

può un estraneo avvicinare, che spregia l'Olimpo e i suoi numi,

ecco che prova cosa sia l'amore e, preso da violenta smania,

brucia, dimenticandosi delle sue greggi e delle sue caverne.

E ti preoccupi del tuo aspetto, di piacere,

Polifemo, di pettinarti i ruvidi capelli;

pensi che sia giusto tagliarti l'ispida barba con un falcetto

e specchiare nell'acqua il viso per studiare un'aria meno truce.

Il gusto della strage, la ferocia e la sete immensa di sangue

svaniscono; le navi vanno e vengono sicure.

Un giorno Tèlemo, sospinto fin sotto l'Etna in Sicilia,

Tèlemo, figlio di Èurimo, che mai fallì un presagio,

va dal terribile Polifemo e gli dice: "Quest'unico occhio

che porti in mezzo alla fronte, te lo caverà Ulisse".

Lui ride. "O stupidissimo indovino, ti sbagli" risponde, "un'altra

creatura mi ha già accecato". Così disprezza chi invano lo avverte

svelandogli la verità, e a passi enormi camminando

preme la spiaggia o torna, quando è stanco, nel suo antro buio.

C'è un colle che si protende nel mare come un cuneo aguzzo;

su entrambi i suoi lunghi lati s'infrangono le onde marine.

Il feroce Ciclope vi sale e s'adagia sulla cima;

pur lasciato a sé stesso, lo segue un gregge di pecore.

Quando ai propri piedi ebbe posato il pino che gli serviva

da bastone, un pino che avrebbe ben potuto reggere pennoni,

prese una zampogna composta da un centinaio di canne,

e tutti i monti allora risonarono di note pastorali,

ne risonò persino il mare. Io nascosta dietro una rupe,

rannicchiata sul seno del mio Aci, colsi di lontano

il suo canto, di cui ricordo ancora le parole:

La Nereide Galatea dipinto di Gustave Moreau

"O Galatea, più candida di un candido petalo di ligustro,

più in fiore di un prato, più slanciata di un ontano svettante,

più splendente del cristallo, più gaia di un capretto appena nato,

più liscia di conchiglie levigate dal flusso del mare,

più gradevole del sole in inverno, dell'ombra d'estate,

più amabile dei frutti, più attraente di un platano eccelso,

più luminosa del ghiaccio, più dolce dell'uva matura,

più morbida di una piuma di cigno e del latte cagliato,

e, se tu non fuggissi, più bella di un orto irriguo;

ma ancora, Galatea, più impetuosa di un giovenco selvaggio,

più dura di una vecchia quercia, più infida dell'onda,

più sgusciante dei virgulti del salice e della vitalba,

più insensibile di questi scogli, più violenta di un fiume,

più superba del pavone che si gonfia, più furiosa del fuoco,

più aspra delle spine, più ringhiosa dell'orsa che allatta,

più sorda dei marosi, più spietata di un serpente calpestato,

e, cosa che più d'ogni altra vorrei poterti togliere,

più veloce, quando fuggi, non solo del cervo incalzato

dall'urlo dei latrati, ma del vento che soffia impetuoso!

Ma, se mi conoscessi meglio, ti pentiresti d'esser fuggita

e, cercando di trattenermi, condanneresti il tempo perduto.

Posseggo una grotta, in una parte del monte, con la volta

di roccia viva, dove non si soffre il sole in piena estate

o il gelo d'inverno. Ho alberi carichi di frutta

e, sui lunghi tralci del vigneto, un'uva che sembra d'oro,

e un'altra color porpora: per te le serbo entrambe.

Con le tue mani potrai cogliere succose fragole,

nate all'ombra dei boschi, corniole in autunno e prugne,

non solo quelle violacee dal succo scuro,

ma quelle pregiate che sembrano di cera fresca.

Se mi sposerai, non ti mancheranno le castagne,

i frutti del corbezzolo: ogni pianta sarà al tuo servizio.

Tutto questo bestiame è mio; molto altro vaga per le valli,

molto si nasconde nel bosco e molto ancora è chiuso nelle grotte.

Se tu me lo chiedessi, non saprei dirtene il numero.

Solo i poveri contano le bestie. Sulla loro qualità

non pretendo che tu mi creda: vieni sul posto e vedrai da te

come a stento stringano tra le zampe poppe così gonfie.

E aggiungi i piccoli appena nati, agnelli in tiepidi ovili,

capretti della stessa età in altri ovili.

Da me non manca mai il niveo latte: parte è destinato

al bere, parte si fa rapprendere sciogliendovi il caglio.

E i regali che riceverai non saranno i soliti

fatui trastulli, come cerbiatti, lepri o capretti,

una coppia di colombi o un nido tolto dalla cima di un albero.

In vetta alla montagna, perché possano con te giocare,

ho scovato due cuccioli d'orsa villosa,

così simili fra loro, che a stento sarai in grado di distinguerli;

li ho scovati e ho pensato: 'Questi li terrò per la mia donna'.

Avanti, solleva il tuo bel capo dal mare azzurro,

avanti, vieni, Galatea, e non spregiare i miei regali.

Io mi conosco, sai, poco fa in uno specchio d'acqua mi son visto

riflesso e ciò che ho visto del mio aspetto mi ha soddisfatto.

Osserva quanto son grande: neppure Giove in cielo ha un corpo

grande come il mio (voi parlate sempre che lì regna

un non so quale Giove). Una chioma foltissima mi spiove

sul volto truce e mi vela d'ombra le spalle, come un bosco.

E non credere brutto che il mio corpo irto sia tutto di fittissime

e dure setole; brutto è l'albero senza fronde, brutto

il cavallo senza criniera che gli ammanti il biondo collo;

piume ricoprono gli uccelli, beltà delle pecore è la lana:

agli uomini si addicono la barba e il pelo ispido sul corpo.

Ho un occhio solo in mezzo alla fronte, ma a un grande scudo

lui assomiglia. E poi? Dall'alto del cielo il Sole non vede

tutto l'universo? Eppure anche lui ha un occhio solo.

Aggiungi che mio padre è il re del vostro mare:

io te l'offro come suocero. Abbi solo un po' di pietà e ascolta,

ti supplico, le mie preghiere: a te sola mi sono prosternato.

Io che disprezzo Giove, il cielo e il fulmine che tutto penetra,

temo solo te, Nereide: peggiore del fulmine è l'ira tua.

Ma persino il tuo disprezzo potrei io sopportare,

se rifiutassi tutti. Perché invece respingi il Ciclope

e ami Aci? Perché ai miei amplessi preferisci i suoi?

Che lui si compiaccia pure di sé stesso e, cosa che non vorrei,

piaccia anche a te, Galatea; ma se capita l'occasione,

sentirà come corrisponde a questo corpo immenso la mia forza.

Lo squarterò vivo e per i campi, sopra le acque in cui vivi

a brandelli scaglierò le sue membra: e s'unisca a te se gli riesce!

Brucio, brucio, e la mia passione offesa più indomabile divampa,

mi sembra che con tutte le sue forze l'Etna

mi sia entrato in petto: ma tu, Galatea, non ti commuovi!"

Dopo questi vani lamenti (nulla mi sfuggiva)

si alzò e, come il toro furibondo per il ratto della compagna

non può star fermo, si mise a vagare per boschi e forre a lui noti.

Così quell'essere feroce, senza che ce l'aspettassimo,

ci sorprese ignari, me ed Aci, e urlò: "Vi ho colto:

questo, state certi, sarà l'ultimo vostro convegno d'amore!".

E la sua voce fu così assordante, come è giusto che l'avesse

un Ciclope infuriato: un urlo che terrorizzò persino l'Etna.

Io sgomenta mi tuffo sott'acqua, nel mare lì vicino;

il nipote del Simeto, voltate le spalle, fuggiva

gridando: "Aiutami, Galatea, ti prego; aiutatemi, aiutatemi,

genitori miei, ma se mancassi, accoglietemi nel vostro regno!".

Il Ciclope l'insegue e, staccato un pezzo di monte,

glielo scaglia contro: benché soltanto lo spigolo esterno

del masso lo colpisca, Aci ne viene del tutto travolto.

Noi, unica cosa che permetteva il destino, facemmo in modo

che in Aci riaffiorasse la natura avita.

Ai piedi del masso colava un sangue rosso cupo:

non passa molto tempo che il rosso comincia a impallidire,

prima assume il colore di un fiume reso torbido dalla pioggia,

poi lentamente si depura. Infine il macigno si fende

e dalle fessure spuntano canne fresche ed alte,

mentre la bocca apertasi nel masso risuona d'acqua a zampilli.

È un prodigio: all'improvviso ne uscì sino alla vita

un giovane con due corna nuovissime inghirlandate di canne,

che, se non fosse stato così grande e col volto ceruleo,

Aci sarebbe stato. Ma anche così era Aci mutato in fiume,

un fiume che conservò il suo antico nome".

Galatea aveva finito il suo racconto. Le Nereidi,

sciolto il convegno, si allontanano nuotando nelle onde tranquille.

Se ne va anche Scilla, ma non osando avventurarsi in mare aperto,

vaga senza vesti addosso sulla spiaggia assolata

e alla fine, ormai stanca, trovata una caletta appartata,

si rinfresca le membra nell'acqua che lì ristagna.

Ed ecco che fendendo i flutti, arriva Glauco che, mutate

le membra ad Antèdone in faccia all'Eubea, solo da poco viveva

nell'oceano; vede la vergine e per il desiderio si arresta,

le rivolge tutte le frasi che pensa possano trattenerla.

Ma lei, resa veloce dal timore, fugge, fugge

e raggiunge la cima di un monte che sorge vicino alla spiaggia.

È una grande altura che, salendo con un lungo pendio dall'acqua

verso il cielo, culmina in un'unica punta di fronte al mare.

Qui lei si ferma e, da quel luogo sicuro, indecisa se quell'essere

sia un mostro oppure un dio, ne guarda stupita il colore,

i capelli che gli coprono le spalle giù sino al dorso

e si meraviglia che dall'inguine si affusoli come un pesce.

Glauco se ne accorge e, aggrappandosi a uno scoglio lì vicino:

"Non sono un mostro, vergine, né una belva feroce,

ma un dio dell'acqua" dice. "E di me non hanno sul mare

più potere Pròteo, Tritone o Palèmone, il figlio di Atamante.

Prima però ero un mortale, ma a dire il vero già allora

il mondo mio era il mare profondo e già allora lo dominavo.

A volte trascinavo reti ricolme di pesci,

altre, seduto su uno scoglio, pescavo con canna e lenza.

Al margine di un prato verde c'è una spiaggia:

su questa si riversa il mare, il prato è coperto di un'erba

che nessuna giovenca selvatica ha mai violato coi suoi morsi,

che voi, placide pecore o irsute caprette, avete mai brucato.

Mai lì, col loro zelo, le api colsero dai fiori il polline,

mai lì si son fatte ghirlande per le feste, mai una mano armata

di falce vi è passata. Io fui il primo a sedermi

su quelle zolle, mentre facevo asciugare le reti bagnate,

e per contarli in bell'ordine sopra vi disposi

i pesci catturati, quelli che il caso aveva sospinto

nelle reti o la loro ingenuità sugli ami adunchi.

Parrebbe un'invenzione, ma inventare che mi gioverebbe?

a contatto con l'erba, la mia preda cominciò ad agitarsi,

a mutar lato e a guizzare sulla terra come fosse nell'acqua.

E mentre trasecolo impietrito, l'intero branco

si rituffa nel mare abbandonando la spiaggia e il nuovo padrone.

Rimango attonito, a lungo in dubbio e cerco la causa:

se opera sia stata di un nume o del succo di un'erba.

"Ma quale erba può avere questo potere?" mi dico, e con la mano

ne colgo un ciuffo e, quando l'ho colto, lo mordo con i denti.

La gola aveva appena assorbito quel succo misterioso,

che improvvisamente sentii dentro di me un'agitazione

e in petto il desiderio travolgente di un'altra natura.

Non potei resistere a lungo. "Addio, terra, addio!" dissi.

"Mai più ti cercherò!" e con tutto il corpo mi tuffai sott'acqua.

Gli dei del mare mi accolsero, onorandomi come loro pari,

e pregarono Oceano e Teti di togliermi ciò che di mortale

potevo ancora avere. Purificato sono da loro

che, pronunciata la formula contro le impurità nove volte,

ordinano che ponga il mio petto sotto il getto di cento fiumi.

E di colpo fiumi scendono da ogni parte

e mi rovesciano addosso un diluvio d'acqua.

Questo è tutto ciò che posso narrarti di quell'evento incredibile.

Solo questo ricordo: di altro non serbo memoria.

Quando rinvenni, mi sentii diverso in tutto il corpo,

diverso da com'ero, e mutato persino nella mente.

Allora mi accorsi di questa barba color verderame,

di questa chioma che trascino sulle distese del mare,

di queste grandi spalle, delle braccia azzurre

e delle gambe che attorcigliate terminano in pinne di pesce.

Ma che mi serve questo aspetto, l'esser piaciuto agli dei marini,

essere un dio, se tutto ciò ti lascia indifferente?". Stava ancora

parlando, e avrebbe detto di più, se con sdegno Scilla

non l'avesse abbandonato. Lui s'infuriò e irritato dal rifiuto

si diresse verso il palazzo incantato di Circe.

AUDIO 123-381

AUDIO 382-674

AUDIO 675-966

Eugenio Caruso - 18 - 02 - 2021