La pistola fumante? È presto per dirlo, fu comunque un evento di grande significato evolutivo, che coincide con la data del bottleneck africano e che conferisce ulteriore importanza a questo passaggio, potendo segnalare l’origine evolutiva del LCA condiviso tra noi, i Neanderthal e i Denisova: alias Homo heidelbergensis.

L’umanità di mezzo

e la ricerca

dell’antenato.

Uno dei grandi enigmi dell’evoluzione umana

riguarda l’identità dell’ultimo antenato comune

tra noi e i Neanderthal. Prove di varia natura

puntano a Homo heidelbergensis

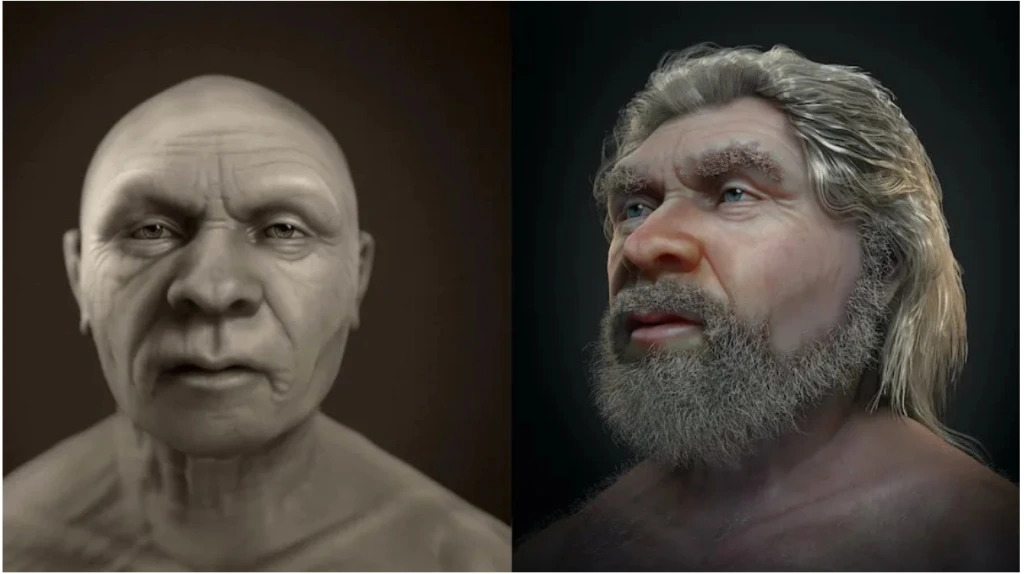

Riproduzione facciale forense di Homo heidelbergensis.

Solna (Stoccolma, Svezia), Karolinska Institut, 3

ottobre 2022. La professoressa Anna Wedell delinea

la figura del genetista e antropologo svedese

Svante Pääbo, partendo da queste parole:

«Who are we and where do we come from?» In effetti,

l’antichissima domanda «chi siamo e da dove

veniamo» è proprio quella che dà meglio il senso

della ricerca sulle origini e l’evoluzione dell’umanità, il campo di

studi per cui veniva in quel momento conferito il premio Nobel per

la fisiologia o la medicina.

Non era la prima volta che l’Accademia svedese premiava ricerche

non strettamente «mediche», basti pensare ai premi Nobel a James

Watson, Francis Crick e Maurice Wilkins per la struttura del

DNA; a Konrad Lorenz, Nikolaas Tinbergen e Karl von Frisch per il

comportamento animale; o a François Jacob, André Michel Lwoff

e Jacques Monod per la regolazione genica. Tuttavia era la prima

volta che il premio veniva assegnato nel campo della paleoantropologia

e anche la prima volta (quasi incredibile a dirsi) che nella

motivazione del premio veniva usata la parola «evoluzione».

Premio

più che meritato, d’altra parte: Svante Pääbo e il suo gruppo

di ricerca al Max-Planck-Institut für evolutionäre Anthropologie di

Lipsia, in Germania, sono stati i pionieri (nel 1997) e fra i principali

protagonisti di una nuova disciplina scientifica sviluppatasi come

un fiume in piena nel corso degli ultimi decenni: la paleogenomica.

Questo è un campo di studi che ha portato (fra gli altri risultati)

alla decifrazione del genoma dei Neanderthal, la specie umana

che conosciamo come ampiamente distribuita in Europa e Asia occidentale

fino a circa 40.000 anni fa. A partire dal 1997, affiancandosi ai dati paleoantropologici e archeologici, questi studi ci hanno

fornito una misura precisa dell’affinità fra i Neanderthal e noi,

anche in termini di avvenuti scambi genetici, per i quali individui

delle due specie si sono occasionalmente incrociati, lasciando ancora

oggi piccole quote del loro DNA nel genoma di tutti gli esseri

umani oggi viventi, con l’eccezione di popolazioni africane i cui

antenati non vennero mai in contatto con l’altra specie. Nondimeno,

diversi dati suggeriscono l’esistenza di barriere riproduttive,

seppur incomplete e asimmetriche, tra le due specie e, per quanto

esista un dibattito aperto tra studiosi di diversa formazione, rimane

il fatto che Homo sapiens e Homo neanderthalensis furono

effettivamente specie distinte, analogamente a lupi (Canis lupus)

e coyote (Canis latrans) che pure occasionalmente si incrociano

oggi in natura, producendo prole parzialmente fertile.

Allo stesso tempo, sono da considerare i dati della paleoantropologia

e le informazioni che essi ci forniscono a partire dalla

morfologia dei resti fossili. Da essi sappiamo che, nel corso del

tempo – nel Pleistocene Medio, per la precisione, compreso tra

780.000 e 125.000 anni fa circa – le linee evolutive delle due specie

avevano acquisito, rispettivamente a nord e a sud del Mediterraneo

e del Sahara, caratteristiche morfologiche tipiche e ben riconoscibili,

a seguito della separazione da un antenato comune,

avvenuta ben prima che le due specie prendessero una loro precisa

identità e venissero a incontrarsi, e a incrociarsi, così come avvenne

nel momento in cui una delle due (Homo sapiens) iniziò a

diffondersi dall’Africa verso l’Eurasia.

Chi era questo ultimo antenato comune (o Last Common Ancestor,

in seguito LCA)? Quali caratteristiche aveva? Quanto tempo

fa è vissuto? Come viveva? Proveremo a rispondere a queste

domande nelle pagine che seguono. Un po’ come in un’indagine

«poliziesca», andremo alla ricerca e all’identificazione di un LCA

che rimane (almeno in parte) misterioso, sfuggente e controverso.

Confrontando il genoma dei Neanderthal con quello degli esseri

umani moderni e applicando le tecniche del cosiddetto orologio

molecolare, è possibile risalire all’orizzonte temporale in cui le rispettive

linee evolutive hanno iniziato a divergere, un evento noto

come «punto di coalescenza». Questo momento si colloca interamente

nel Pleistocene, precisamente nel Pleistocene Medio, ricadendo

in un intervallo cronologico stimato – in base ai diversi marcatori

genetici usati, nucleari e mitocondriali – tra circa 450.000 e

750.000 anni fa, con una media attorno a 600.000.

Si tratta di un indizio importante. Ci suggerisce infatti che,

prima e durante questo periodo, sia esistita una specie ancestrale

non ancora chiaramente definita in senso né moderno né

Neanderthal, ma con tratti che potrebbero essere stati ereditati

da entrambe le specie. Indica anche che dovremmo trovare nel

record fossile successivo tracce di popolazioni che, a seguito di

eventi di dispersione, si separarono in differenti aree geografiche

pur rimanendo ancora riferibili tassonomicamente alla specie ancestrale.

Da tenere a mente che queste popolazioni semi-isolate

(anche dette «paleodemi») hanno continuato nel tempo a sviluppare

caratteristiche che progressivamente le avvicinavano all’umanità

moderna da un lato e ai Neanderthal dall’altro, lungo le rispettive

linee di evoluzione geografica e filogenetica.

Dobbiamo precisare che il punto di coalescenza delle linee filetiche non rappresenta né l’uno né l’altro evento di origine delle

nuove specie. In linea teorica, esso si riferisce al momento in

cui alcune popolazioni, probabilmente a seguito di separazione

geografica e conseguente ridotto flusso genico, iniziano ad accumulare

differenze che solo successivamente portano all’origine

di nuove specie, con l’insorgere di barriere riproduttive più o

meno complete. Lo studio dei fossili e del DNA antico può aiutare

a determinare quanto tempo dopo la separazione delle rispettive

linee evolutive Neanderthal e uomini moderni si siano effettivamente

differenziati in due specie distinte. Questo ci permette

di stabilire il limite temporale entro il quale cercare LCA, perché

questo antenato deve necessariamente essere vissuto prima della

loro caratterizzazione genetica e morfologica.

I fossili riferibili a Neanderthal o a Homo sapiens (anche quelli

più antichi) si riconoscono per una serie di caratteristiche uniche

e costanti che li differenziano tra loro e dalle forme umane

precedenti. Per esempio, i Neanderthal hanno una scatola cranica

voluminosa e molto allungata in senso antero-posteriore con alcuni

rilievi ossei tipici, che sono visibili nella parte posteriore (occipitale)

e anteriore (frontale). Soprattutto, con un profilo che può

essere inscritto quasi perfettamente all’interno di un’ellisse se il

cranio viene osservato da dietro.

Il profilo ricurvo dei parietali, che viene definito en bombe, è il

risultato della riorganizzazione e dell’espansione laterale di alcune

aree cerebrali che secondo l’interpretazione del paleoneurologo

Emiliano Bruner, italiano ma già da anni in Spagna e ora in

forza al Museo di storia naturale di Madrid, si collegano a un’accresciuta

coordinazione psico-motoria. Si tratta quindi di un cambiamento

evolutivo importante, che segna anche un certo grado

di discontinuità.

È un buon indizio di una avvenuta speciazione, insomma. Fossili

con questa caratteristica sono quindi identificabili come i primi

Neanderthal e compaiono nel record fossile circa 250.000 anni

fa, inizialmente in Europa e successivamente anche nel Vicino

Oriente. Tuttavia, negli stessi territori europei, ma con cronologie

più antiche (tra 250.000 e 500.000 anni fa circa), troviamo

fossili che possiamo definire ante-Neanderthal, poiché condividono

(in vario grado) con i successivi Neanderthal alcune morfologie,

come il prognatismo medio-facciale e altri tratti morfologici

della regione occipitale del cranio. Anche l’orizzonte culturale

cambia contestualmente: dopo il MIS 8 (stadio isotopico marino,

MIS appunto, che indica una fase fredda all’incirca corrispondente

all’intervallo 250.000-300.000 anni fa) compare in Europa il

Paleolitico Medio, avanzato rispetto al precedente Paleolitico Inferiore

di Modo 2 o Acheuleano, caratterizzato quest’ultimo dalla

presenza di strumenti a scheggiatura bifacciale e a forma di mandorla

– i cosiddetti «bifacciali» acheuleani, o «amigdale» o «asce a

mano» – e tipicamente associato in Europa alle popolazioni che

precedono i Neanderthal.

La paleogenomica ci dice che tutta la variabilità genetica osservata

nei Neanderthal ha un punto di coalescenza tra 316.000

e 219.000 anni fa (con una media di circa 270.000), per quanto riguarda

il DNA di origine mitocondriale, mentre la variabilità del

DNA nucleare ha un’origine che è stimata attorno a 150.000 anni

fa (tra 199.000 e 125.000). Va ricordato che il DNA mitocondriale,

esterno al nucleo delle cellule, è trasmesso esclusivamente per

via materna e offre una prospettiva lineare alla ricostruzione delle

genealogie – non subendo ricombinazione, come peraltro accade

anche per il DNA del cromosoma Y (che si trasmette invece per

via paterna) – rispetto a quelle derivate dal DNA nucleare (cromosoma

Y a parte) che è soggetto a ricombinazione. I genetisti, comunque,

non sono molto contenti di questa discrepanza di date,

tanto da ipotizzare che tra 250.000 e 300.000 anni fa possa essere

avvenuta una sostituzione completa del genoma mitocondriale

e del cromosoma Y dei Neanderthal da parte di misteriose popolazioni

provenienti dall’Africa. Se però teniamo conto dell’errore

statistico – diciamo noi, facendo un’ipotesi meno rocambolesca

– le date della paleogenomica sono in accordo con quanto ci raccontano

i fossili e soprattutto, insieme a questi, ci dicono che l’origine

evolutiva di Homo neanderthalensis come specie si colloca

non molto oltre 250.000 anni fa circa.

Similmente ai Neanderthal, gli studi sull’origine della variabilità

genetica moderna indicano un punto di coalescenza per il

DNA nucleare risalente a oltre 140.000 anni fa, con un’origine interamente

africana per quello che Aaron P. Ragsdale e collaboratori

hanno chiamato il ramo principale (stem 1) della nostra specie

– in un articolo su «Nature» del 2023 – e che include gli antenati

di tutte le popolazioni attuali, sia africane che non africane. D’altra

parte, la variabilità associata al DNA mitocondriale, nell’ipotesi

della cosiddetta «Eva mitocondriale» formulata già nel 1987,

suggerisce un’origine africana attorno a 200.000 anni fa. A questo

orizzonte cronologico fanno riferimento fossili rinvenuti in

Etiopia: a Omo-Kibish, a sud, e nella media valle del fiume Awash,

più a nord. Sono questi, non altri – come, per esempio, i fossili

di Jebel Irhoud, in Marocco, considerati da alcuni autori (impropriamente

a nostro avviso) come forme arcaiche della nostra specie

– i più antichi reperti paleoantropologici con caratteristiche

morfologiche distintive di Homo sapiens. Che sono: un cranio voluminoso

e globulare, accompagnato da un mento sporgente, oltre

ad altri aspetti del cranio e della faccia maggiormente condivisi

fra i diversi fossili africani dello stesso periodo.

In parallelo, ma in modo divergente dalla forma allungata e

bassa del cranio dei Neanderthal, la forma globulare del cranio

rappresenta una discontinuità evolutiva molto significativa. Si

ritiene – sempre in accordo con l’interpretazione data originariamente

da Bruner nel 2003 – che sia in rapporto a potenzialità

cognitive sofisticate, in virtù di una completa riorganizzazione

cerebrale, con un’espansione come a ventaglio e verso l’alto

dei lobi parietali dell’encefalo. Tutto questo nel contesto, condiviso

con altre popolazioni africane dell’epoca, di un cambio di orizzonte

culturale che vede il passaggio da culture litiche del Paleolitico

Inferiore (o Early Stone Age) a a quelle del Paleolitico Medio

(Middle Stone Age).

Dunque, l’intervallo cronologico tra 250.000 e 200.000 anni

fa – in Europa e in Africa, rispettivamente – segna il limite più recente

per l’individuazione del nostro ultimo antenato comune, oltre

che l’origine evolutiva (speciazione) di Homo neanderthalensis

e di Homo sapiens.

Circa l’origine di LCA bisogna ricorrere ancora una volta a stime

di coalescenza, ma andando a ritroso. Abbiamo detto che

quella tra le rispettive linee evolutive nostra e dei Neanderthal

punta a un intervallo compreso tra 600.000 e 750.000 anni fa,

ma quanto indietro dobbiamo spingerci? Qui entra in gioco un

colpo di scena degno di un thriller di Ken Follett. Dalle nebbie di

una storia che ha del magico, emerge una sorta di «terzo gemello

»: un’altra specie umana estinta, sconosciuta alla scienza fino

a solo 15 anni fa. Si ritiene che questa specie (o varietà, visto

che non ha ancora un nome in latino)

sia strettamente imparentata con

Neanderthal e uomini moderni, e

anch’essa discenda dello stesso LCA

che stiamo cercando.

La conosciamo dal 2010, quando –

analizzando un piccolo frammento osseo,

la falange di un dito mignolo, quasi

un nonnulla dal punto di vista anatomico,

di un individuo giovane proveniente dalla grotta di Denisova,

nei monti Altai, in Siberia, quasi al confine con la Mongolia

– proprio il gruppo di Pääbo ha scoperto che il DNA mitocondriale

estratto era differente sia da quello dei Neanderthal sia dal nostro.

Questo dato suggeriva che, nonostante il reperto avesse circa

50.000 anni, la sua origine evolutiva risalisse a circa un milione

di anni fa. Da allora, l’umanità del tardo Pleistocene che quel frammento

d’osso rappresenta con tanta dovizia di informazioni genetiche

prende il nome dalla grotta in Siberia dove è stato trovato:

sono «i Denisova». Le successive analisi ricavate dal DNA (nucleare,

questa volta) hanno mostrato una considerevole affinità con

i Neanderthal e una separazione dalla linea evolutiva dei moderni

tra 600.000 e 700.000 anni fa circa.

I Denisova ci forniscono, con le loro caratteristiche genetiche,

un elemento in più per circoscrivere la ricerca del nostro LCA. Il

limite inferiore della sua origine evolutiva, posto attorno a un milione

di anni fa o non molto dopo, sembra più che plausibile per

indicare l’epoca di origine di LCA. Le analisi genetiche sui reperti

della grotta di Denisova – tutti frammenti ossei e denti isolati dalla

morfologia piuttosto arcaica, compatibile con un’origine antica

– e quelle comparative ci dicono anche molto altro. Per esempio ci

dicono che i Denisova, come i Neanderthal, si sono incrociati con

le bande di cacciatori-raccoglitori della nostra specie in espansione

fuori dall’Africa. Non tutte le popolazioni extra-africane attuali

ne recano le tracce, per lo meno non nella stessa misura, e l’introgressione

(cioè l’acquisizione nel nostro genoma) di geni di provenienza

denisoviana riguarda perlopiù popolazioni di origine asiatica,

con percentuali che arrivano quasi al 6 per cento in alcune

popolazioni delle Filippine e della Melanesia. Sappiamo inoltre

che vi furono incroci anche tra Denisova e Neanderthal, ed è stato

addirittura rinvenuto un resto osseo che si è rilevato appartenente

a un ibrido di prima generazione: era di sesso femminile ed

era la figlia di una madre Neanderthal e di un padre Denisova, che

a sua volta mostrava tracce di precedenti ibridazioni che potremmo

definire «transiberiane». Formidabile!

Resti fossili riconosciuti su base genetica come Denisova sono

a oggi estremamente scarsi e riguardano, oltre ai frammenti ossei

e ai denti della grotta omonima, anche una mandibola scoperta a

Xiahe, sull’altopiano del Tibet, e alcuni denti isolati in Laos. In base

a queste evidenze fossili – ma anche i dati genetici dicono molto

al riguardo – possiamo supporre che il territorio occupato un

tempo dai Denisova fosse estremamente vasto, andando a occupare

buona parte dell’Asia continentale. Non abbiamo però reperti

fossili che possano chiarire la morfologia dei Denisova. Ci sono

alcune ipotesi plausibili, tra le quali spicca un cranio eccezionalmente

ben conservato e scoperto a Harbin, nel nord-est della

Cina, datato a oltre 150.000 anni fa, che presenta una morfologia

dentale arcaica, compatibile con quella dei denti della grotta di

Denisova e della mandibola di Xiahe.

Questo e altri fossili con caratteristiche

simili (fra cui i crani di Dali e di Jinniushan, sempre

in Cina) mostrano un mosaico di caratteristiche tali da suggerire

un’evoluzione nel continente asiatico che ha portato all’emergere

dei Denisova da popolazioni più arcaiche, in modo simile a quanto

avvenuto in Europa per i Neanderthal e per noi in Africa.

Va detto, come tra parentesi, che questi fossili sono contemporanei

alla fase terminale di esistenza di un’altra specie

umana, ampiamente diffusa in Asia continentale e peninsulare,

cioè in Indonesia, dove sappiamo essere sopravvissuta fino a

quasi 100.000 anni fa e che conosciamo bene come Homo erectus.

Non potrebbe essere proprio questo il LCA che stiamo cercando?

Diciamo subito che la risposta è negativa. L’origine evolutiva di

questa specie è estremamente antica, arrivando a circa 1,8 milioni

di anni fa, il doppio di quanto suggerito dai dati della paleogenomica,

e le sue caratteristiche mal si armonizzano con quelle del

possibile LCA.

Proviamo a riassumere i dati che abbiamo finora raccolto per

circoscrivere, intanto nel tempo e nello spazio, l’identità del nostro

LCA: un’origine evolutiva che si colloca al passaggio tra il Pleistocene

Inferiore e Medio, cioè successivamente a un milione di anni

fa, e che ha lasciato rappresentanti fossili fino a circa 250.000-

200.000 anni fa, quando compaiono tre distinte specie (se

anche i Denisova lo sono); una diffusione in un vasto areale geografico

comprendente Africa ed Eurasia al cui interno si riconoscono

popolazioni semi-isolate in via differenziamento (paleodepromi),

dalle cui dinamiche evolutive ed ecologiche emergono infine

le suddette tre specie, rispettivamente in Asia, Europa e Africa:

Denisova, Neanderthal e uomini moderni.

Se le cose stanno così, già prima di 600.000 anni fa ci aspettiamo

di trovare morfologie ancora arcaiche, ma in una certa misura

caratterizzate verso i paleodemi successivi, distinguibili comunque

da forme umane a loro contemporanee (come Homo erectus)

e con volumi cerebrali importanti (a partire da 1200 cm3). D’altra

parte, i dati archeologici a disposizione indicano che qualcosa

cambia in Eurasia a partire da circa 700.000 anni fa, quando si

osserva una marcata diffusione di industrie dell’Acheuleano (evidenze

più antiche restano controverse), con gli iconici strumenti

bifacciali, la cui tempistica di diffusione si accorda bene con l’arrivo

di nuove popolazioni.

Com’erano dunque fatti e chi erano (in termini tassonomici)

gli esseri umani di queste nuove popolazioni? Esiste nel record

fossile del Pleistocene Medio qualcosa che corrisponda a un

possibile identikit? A nostro avviso sì, ma è proprio qui che il dibattito

tra gli specialisti si fa intenso, rendendo il caso-studio particolarmente

controverso. Infatti la natura «a mosaico» e la grande

eterogeneità di morfologie dei reperti africani ed eurasiatici

concorre a confondere l’interpretazione tassonomica. Alcuni paleoantropologi

esprimono questa frustrazione con l’espressione

muddle in the middle, letteralmente la «confusione nel mezzo»: riferendosi

sia al Pleistocene Medio sia a questa umanità «di mezzo

» che evolutivamente si interpone tra le forme più arcaiche del

genere Homo (come Homo erectus) e quelle derivate, come noi, i

Neanderthal e i Denisova.

Nel contesto di questa controversia, alcuni studiosi hanno

puntato la loro attenzione su una specie denominata Homo antecessor,

i cui resti, di poco oltre 780.000 anni fa, sono stati rinvenuti

unicamente nel sito della Gran Dolina nella Sierra di Atapuerca,

in Spagna. Alcuni frammenti scheletrici (una porzione di mandibola

e parte di una faccia) provenienti da un altro sito di Atapuerca,

la Sima del Elefante, hanno restituito un’età di oltre 1,2 milioni

di anni fa: sono quindi i più antichi mai trovati in Europa occidentale,

ma al momento non è affatto detto che possano riferirsi alla

stessa specie.

Rappresentativo di Homo antecessor è il cranio parziale di un

giovane rinvenuto nello strato TD6 della Dolina, che presenta

una morfologia facciale gracile e scavata, con un’ampia fossa

sul mascellare, di aspetto «moderno» e differente dalla morfologia

dei Neanderthal. Tuttavia, questa somiglianza potrebbe essere

superficiale, condivisa con altre forme umane arcaiche, o

influenzata dalla giovane età dell’individuo. Un tentativo di caratterizzare

i reperti della Gran Dolina tramite l’analisi delle proteine

– un approccio innovativo noto come paleoproteomica – ha prodotto

risultati contrastanti. I resti della Gran Dolina sono inoltre

associati a industrie su ciottolo del Paleolitico Inferiore di Modo

1 (il cosiddetto Olduvaiano), cioè prive di bifacciali, e anche questo

gioca contro l’idea che Homo antecessor possa essere l’atteso

LCA, oltre al fatto che la sua distribuzione geografica confinata in

un unico sito spagnolo rende difficile considerarlo come l’unico

rappresentante di un progenitore comune che doveva essere ampiamente

distribuito. È possibile, invece, che Homo antecessor sia

una sorta di «ramo morto dell’evoluzione umana in Europa, poiché

non sarebbe sopravvissuto a una rigida fase glaciale in corrispondenza

del MIS 16 (circa 680.000 anni fa), senza avere relazioni

dirette con l’umanità successiva.

È proprio dopo il MIS 16 che compaiono in Europa i più antichi

strumenti litici sicuramente attribuibili all’Acheuleano, tra

cui i bifacciali, insieme a resti umani

con caratteristiche diverse da quelle

di Homo antecessor, come nel sito

di Venosa-Notarchirico, in Basilicata,

risalente a circa 650.000 anni fa, il

più antico nel continente dove si rinviene

questa associazione. Proprio

questi uomini, in base all’identikit

che abbiamo tracciato, sono i primi

rappresentanti, sul versante europeo,

del tanto ricercato LCA.

Tra i resti fossili distribuiti in Europa

dopo il MIS 16 troviamo una

mandibola rinvenuta nel 1907 in depositi

sabbiosi a Mauer, in Germania,

vicino a Heidelberg, da cui lo

sfuggente LCA che cerchiamo prende

il suo appellativo scientifico: Homo

heidelbergensis. Il nome fu coniato

già nel 1908, ma solo verso la fine

del XX secolo è stato rivalutato come

possibile buona specie del Pleistocene Medio, a sua volta candidata

al ruolo di LCA. Il fatto che il rappresentante di questa specie –

il primo storicamente noto alla scienza, tanto da fornire il nome

tassonomicamente valido Homo heidelbergensis – sia una mandibola

isolata, non ha reso e tuttora non rende facile il confronto

con altri reperti.

Tuttavia, questo fossile mostra una morfologia generalizzata

e arcaica, ma già simile per alcuni tratti importanti a quella dei

Neanderthal in accordo con il cosiddetto accretion model. Secondo

l’ipotesi oggi più accreditata, l’evoluzione dei Neanderthal sarebbe

avvenuta mediante un processo di graduale accumulazione

di tratti distintivi in condizioni di parziale isolamento genetico.

Questo modello interpretativo prevede diverse fasi in successione

cronologica nel corso delle quali i reperti di Homo heidelbergensis

in Europa hanno sviluppato caratteristiche cranio-facciali

sempre più derivate, oltre a corporature adatte ai climi freddi,

fino ai Neanderthal tipici e cosiddetti «classici» del Pleistocene

superiore (a partire da circa 125.000 anni fa). Ci sono tuttavia reperti

europei della stessa età cronologica che non rientrano nello

schema dell’accretion model, poiché sono caratterizzati da morfologie

arcaiche e vicine ai reperti coevi africani e asiatici. Fra essi

c’è da ricordare il cranio purtroppo frammentario rinvenuto esattamente

trent’anni fa (nel 1994) vicino Ceprano, nel Lazio meridionale,

mentre tipicamente ante-Neanderthal sono i fossili dello

straordinario campione rinvenuto in un altro sito della Sierra de

Atapuerca, vicino Burgos, in Spagna: la Sima de los Huesos.

Il modello che comunque ne emerge (l’accretion model, appunto)

suggerisce che i cambiamenti evolutivi siano stati influenzati

dai cicli di espansione e ritiro dei ghiacciai durante la seconda

metà del Pleistocene Medio. Durante le glaciazioni, le popolazioni

di Homo heidelbergensis trovavano condizioni favorevoli nelle regioni

meridionali dell’Europa, che servivano da rifugio (la penisola

italiana, per esempio, bordata dalla possente barriera geografica

delle Alpi) e/o da fonte di innovazioni evolutive (la penisola iberica,

verosimilmente). Queste novità – che sono poi le caratteristiche

tipiche dei Naenderthal – potevano diffondersi successivamente,

nelle fasi temperate, in tutto il continente e sembrano averlo fatto

lungo un gradiente latitudinale di

diffusione da ovest verso sud-est.

Diversi autori però hanno contestato

il fatto che Homo heidelbergensis

possa essere davvero LCA,

perché i fossili generalmente riferiti

a questa specie sono successivi a

600.000 anni e nei diversi continenti

di Europa, Africa e Asia mostrano

già (anche se non sempre) morfologie

derivate, come abbiamo ora visto

nel caso particolare dell’Europa.

Ciò

è vero se non si tiene conto dell’origine

evolutiva antica di questa specie,

precedente alla separazione delle

linee filetiche evidenziata dai dati

genetici. Una recente scoperta – che

ci porta alla conclusione della nostra

indagine – permette di fare luce anche

su questo aspetto decisivo.

Uno studio condotto per alcuni

anni – pubblicato da «Science» nel settembre del 2023 e al quale

noi stessi abbiamo partecipato, insieme a una squadra di genetisti

e bioinformatici cinesi, guidati dal Haipeng Li, dell’Accademia

cinese delle scienze – ha portato a ricucire sempre più indietro

nel tempo, in base al principio di coalescenza, le relazioni genealogiche

insite nel genotipo di migliaia di individui appartenenti

a 50 popolazioni attuali, arrivando a tempi che precedono la

comparsa della nostra specie. Si è così scoperto che tra 800.000 e

900.000 anni fa circa i nostri antenati cacciatori-raccoglitori che

vivevano in Africa sperimentarono un drastico calo demografico

– quello che viene definito un bottleneck (o collo di bottiglia,

un particolare tipo di deriva genetica) – che li condusse sull’orlo

dell’estinzione. Avvenne esattamente in corrispondenza con il

picco, posto a circa 900.000 anni fa, di quella che i paleoecologi

chiamano «transizione medio-pleistocenica», che causò l’estinzione

e il rinnovamento di intere comunità faunistiche in Africa e

in Eurasia a seguito dell’ampliarsi degli effetti dei cicli glaciali fino

a quel momento molto meno intensi e ancora prima del tutto

assenti.

A risentire fortemente di quel collasso ecologico furono anche

le popolazioni di uomini arcaici della variante africana di Homo

erectus (detta anche Homo ergaster), le cui testimonianze fossili

non si rinvengono più proprio a partire da quella data, mentre sono

ben evidenti fino a circa 900.000 anni fa. A seguire, non si rinvengono praticamente più resti fossili umani in Africa, ma questi

tornano a essere relativamente abbondanti solo dopo 650.000

anni fa, con reperti dai volumi cerebrali maggiori, sopra i 1200

cm3 in media, e una morfologia che può essere attribuita proprio

a Homo heidelbergensis.

Riteniamo dunque che il bottleneck successivo a 900.000 anni

fa sia stato un evento tanto catastrofico quanto generativo,

nel quale alcune popolazioni umane (in certi momenti poco

più di 1000 individui fertili) riuscirono a sopravvivere in qualche

area rifugio, come per esempio potrebbe essere stato, in quel lungo

periodo di estrema aridità climatica, l’altopiano etiope. Ce lo

suggerisce il fatto che gli unici resti umani che ricadono nel gap

che si riscontra nel record fossile africano sono frammenti cranici

di circa 850.000 anni fa – rinvenuti su quell’altopiano, nel sito

di Gombore, e da noi presi in esame qualche anno fa – che mostrano

una morfologia intermedia tra gli umani più arcaici (Homo

ergaster/erectus) e i successivi Homo heidelbergensis. C’è da sottolineare

che in questi contesti di forte rarefazione demografica

e di isolamento geografico – in base a un modello evoluzionistico

identificato negli anni settanta da Stephen Jay Gould e Niles

Eldredge, noto come «equilibri intermittenti» – è probabile che

possano avvenire fenomeni di speciazione, dal momento che i

normali equilibri ecologici e genetici vengono sconvolti e un ruolo importante è svolto dalle pressioni selettive, combinate sia con

l’isolamento della popolazione sia con l’endogamia al suo interno.

Così, in conclusione, potrebbe essere comparso sulla scena

l’ultimo antenato comune che abbiamo cercato di identificare in

questa indagine «poliziesca»: Homo heidelbergensis. Il possibile,

anzi probabile, evento di speciazione, inoltre, sembra aver coinciso

(sorprendentemente) con un cambiamento genetico significativo

sul quale ci si era a lungo interrogati. Ci riferiamo alla riduzione

del numero di cromosomi – dai 48, che è proprio delle grandi

scimmie antropomorfe: scimpanzé, gorilla e orangutan, ai 46 di

Homo sapiens – dovuta alla fusione di due cromosomi ancestrali

in uno solo (il nostro cromosoma 2). Questa drammatica mutazione

cromosomica con il conseguente cambiamento macroevolutivo

– che in passato si sarebbe potuto pensare avesse determinato

fenomeni cruciali della nostra evoluzione, come l’origine dei primi

ominidi bipedi, intorno a 6 milioni di anni fa, o la comparsa del

genere Homo, circa 2,5 milioni di anni fa – sembra invece essere

avvenuta (secondo analisi di coalescenza di uno studio pubblicato

nel 2022) proprio intorno a 900.000 anni dal presente.

La pistola fumante? È presto per dirlo, fu comunque un evento

di grande significato evolutivo, che coincide con la data del bottleneck

africano e che conferisce ulteriore importanza a questo passaggio,

potendo segnalare l’origine evolutiva del LCA condiviso

tra noi, i Neanderthal e i Denisova: alias Homo heidelbergensis.

di Fabio Di Vincenzo e Giorgio Manzi

Il fenomeno detto collo di bottiglia identifica un particolare tipo di deriva genetica. Si verifica quando il numero di individui facenti parte di una popolazione viene ridotto drasticamente da forze atipiche nella selezione naturale (caccia, persecuzioni) o ne viene isolata definitivamente una parte (spostamenti migratori anomali, barriere geografiche).

Se solo una parte esigua della popolazione generale sopravvive, o comunque sopravvive isolata dal resto della popolazione generale, tali sopravviventi possono, per il passaggio attraverso un "collo di bottiglia" metaforico, recare solo il proprio corredo genetico, che non risulta quindi significativo di tutta la popolazione generale della propria specie di origine.

La conseguente riduzione della variabilità genetica può giungere alla criticità e tendere a eliminare del tutto alcuni alleli, ma anche a far sì che altri vengano rappresentati in eccesso nel pool genico. Come esempio si può studiare il restringimento della popolazione maschile discesa dall'Aplogruppo I (Y-DNA)

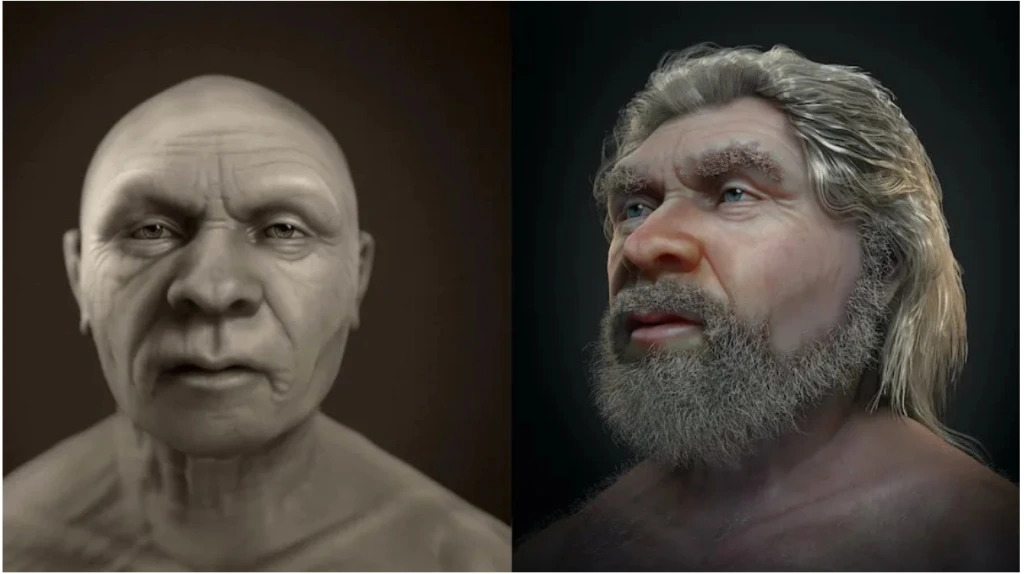

Ricostruzione facciale dell’uomo di Neanderthal ritrovato a La Chapelle aux Saints

I Neanderthal sono tra noi. Meglio, dentro di noi: con varianti di geni che hanno a che fare con alcune caratteristiche di capelli, unghie e pelle, e che potrebbero averci avvantaggiato in un ambiente freddo. Ma anche con varianti correlate al diabete di tipo 2, alla malattia di Crohn, alla cirrosi biliare, al lupus. Sarebbe questa l'eredità dei Neanderthal che noi sapiens ci portiamo dietro da almeno 40 mila anni. Non tutti allo stesso modo, ma chi più e chi meno: tra i più ci sono le popolazioni europee e dell'Asia dell'Est; tra i “meno” quelle africane, i cui antenati non hanno avuto occasione di entrare in contatto con gli antichi cugini (che vivevano, per l'appunto, in Europa e in Asia). Si stima che, in media, tra l'1 e il 3% del genoma di ogni essere umano moderno arrivi dai Neanderthal, ma si parla di un 20%, forse di un 30%, se invece si considera complessivamente tutto il materiale genetico che potrebbero averci tramandato.

I Neanderthal vivevano in Europa e Asia , i Sapiens in Africa. Qunado iniziò la grande migrazione dei Sapiens verso Nord, i Neanderthal iniziarono a scomparire, forse sopraffatti dal gene dell'aggressività dei Sapiens.

IL GENE DELL'AGGRESSIVITA' NELL'HOMO SAPIENS

L’aggressività può avere radici genetiche. È quanto suggerisce uno studio pubblicato sui Proceedings of the National Academy of Sciences che ha analizzato i meccanismi neurali del comportamento violento legato alla presenza di particolare gene: MAO-A. Una versione di questo tratto di Dna, contenente le istruzioni per un enzima che regola messaggeri chimici dell’umore (tra cui la serotonina) sembra infatti indebolire i circuiti neurali del cervello, e predisporre ad azioni impulsive. Secondo i ricercatori del National Institute of Mental Health degli Nih statunitensi che hanno realizzato la ricerca, la variante genetica, presente sul cromosoma X, ha effetti più di frequente sugli uomini, rispetto alle donne. Infatti, i maschi hanno un solo cromosoma sessuale X, contro le due copie delle femmine, che hanno quindi una probabilità più alta di essere in possesso della variante più “pacifica” del gene. Attraverso la risonanza magnetica cerebrale i ricercatori hanno scoperto che gli uomini sono più colpiti da immagini aggressive, che stimolano l’amigdala, una piccola struttura neurale che presiede alle emozioni, e possono innescare comportamenti violenti. Allo stesso modo è stata riscontrata una minore attività nelle zone che regolano le sensazioni di timore e paura, come la corteccia orbito-frontale. Il campione maschile dello studio, inoltre, aveva un’attivazione più debole della zona del cervello che inibisce gli impulsi violenti.

Eugenio Caruso - 24 gennaio 2025