La biologia molecolare è nata il 28 febbraio 1953, nella Cambridge inglese.

Quel giorno il biologo James Watson e il fisico Francis Crick andarono

a pranzo al The Eagle, uno storico pub popolare fra gli universitari, e

il secondo annunciò ai colleghi: «Oggi abbiamo scoperto il segreto della

vita». O almeno così racconta il primo nel libro La doppia elica (1968), diventato

famoso per il resoconto diretto della corsa alla determinazione della struttura del

DNA, e degli stimoli «umani, troppo umani» che la guidarono.

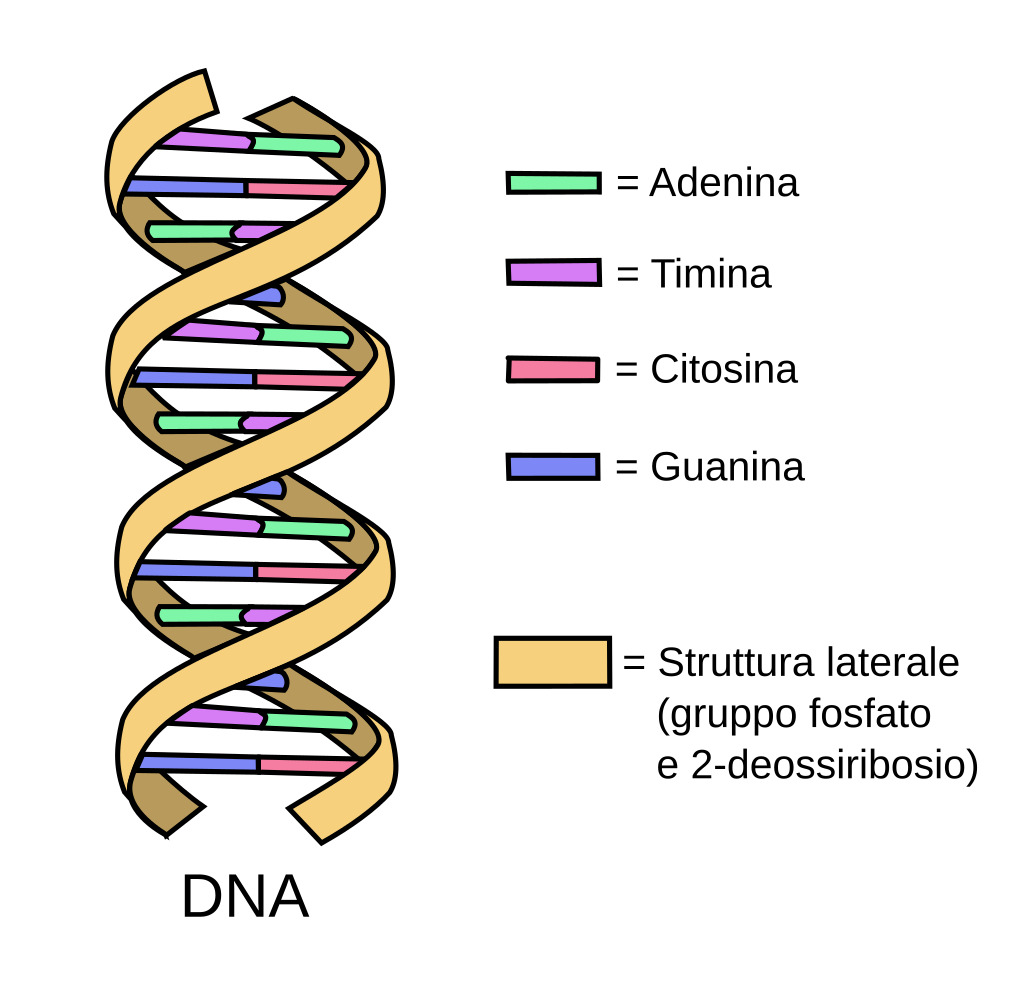

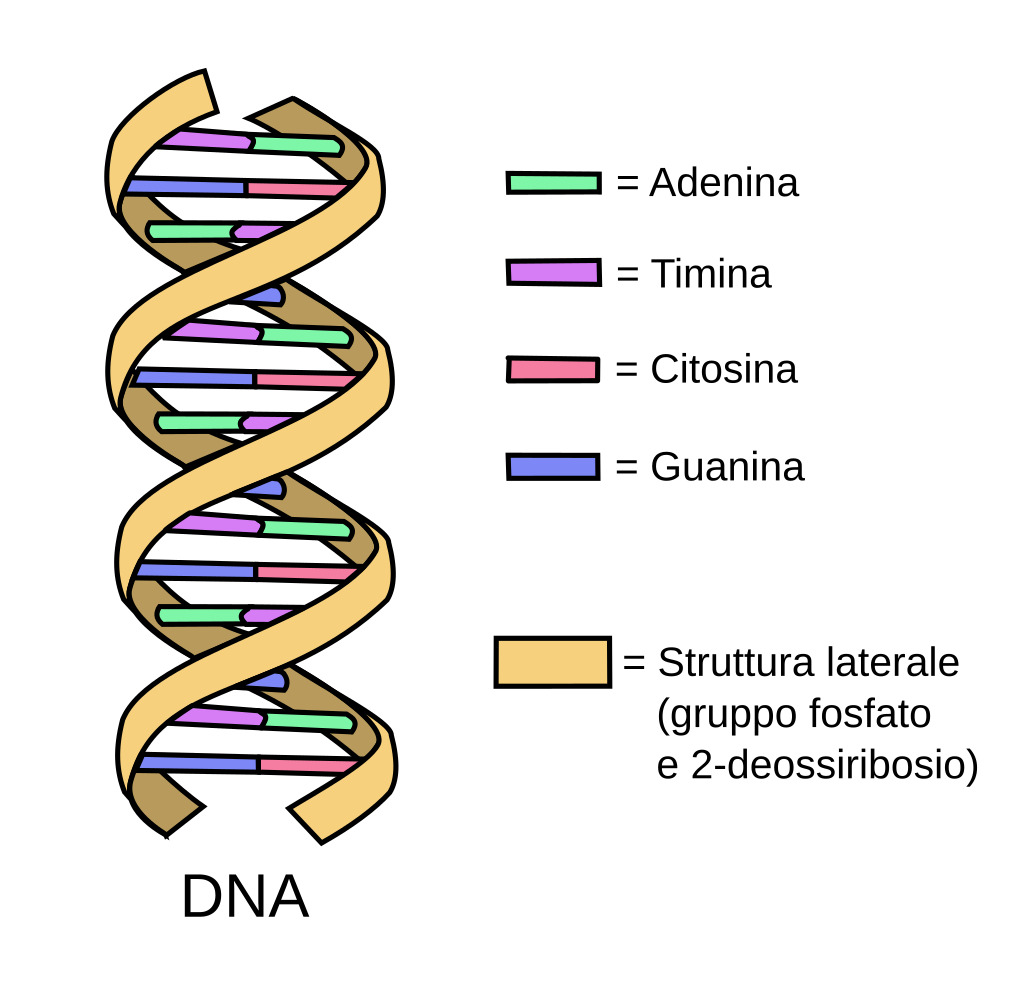

La doppia elica del DNA

Watson mostrò da vicino la scienza nuda e cruda, spogliata di

tutte le romantiche visioni del «seguir virtute e canoscenza» di

cui essa amava e ama agghindarsi. E il suo racconto, sebbene assai

parziale come punto di vista, fu e rimane una splendida eccezione

nel campo della divulgazione e della sociologia scientifiche.

Animazione tridimensionale della doppia elica del DNA

Non

si trattava infatti, come purtroppo spesso sono i best seller, dell’opera

di un professionista delle parole, più che delle idee. Era invece

il resoconto della più importante scoperta scientifica di metà

Novecento, fatto in prima persona da colui che è tuttora il più famoso

scienziato vivente, ormai quasi centenario.

Come già annunciava il titolo, la scoperta era appunto la doppia

elica del DNA, che costituisce una delle icone scientifiche del

XX secolo. E che quella struttura racchiudesse «il segreto della vita

» non era una boutade, ma la pura e semplice verità: dopo millenni

di inconcludenti discorsi religiosi e filosofici al proposito, si

era infatti finalmente intuito come si trasmettono i caratteri ereditari

dai genitori ai figli, aprendo la strada alla genetica moderna.

Nel 1968, quando Watson pubblicò il suo libro, erano passati

solo 15 anni da quello storico momento del 28 febbraio 1953, ma

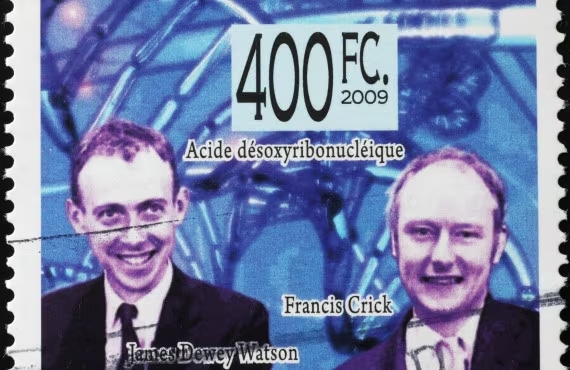

erano già successe molte cose. Sul lato personale, lui e Crick avevano

vinto nel 1962 il premio Nobel per la medicina, e Watson era

diventato uno dei più giovani vincitori del premio: al momento

della scoperta egli era infatti soltanto un ragazzo di 24 anni, che

andava ancora letteralmente in giro con i calzoni corti, e al momento

della premiazione ne aveva soltanto 34.

Sul lato scientifico, invece, alla fine del loro primo e storico articolo

Watson e Crick (con i nomi in quest’ordine, visto che l’idea

cruciale dell’accoppiamento delle basi l’aveva avuta il primo) lasciarono

cadere questo tipico understatement inglese, che divenne

una delle più memorabili citazioni scientifiche della storia:

«Non è sfuggito alla nostra attenzione che lo specifico accoppiamento

che abbiamo postulato suggerisce immediatamente un

possibile meccanismo di copiatura del materiale genetico».

Le promesse implicite in quella profezia erano puntualmente

state mantenute, e nel 1968 si conosceva ormai completamente il

codice genetico usato da tutta la vita, «dal batterio all’elefante».

Gli

stessi Watson e Crick avevano in parte contribuito alla sua determinazione,

ma fu soprattutto Marshall Nirenberg a stabilire nel

dettaglio la corrispondenza tra le 64 triplette di basi azotate, che

costituiscono le parole del linguaggio genetico, e i 20 amminoacidi

che costituiscono i mattoni delle proteine: per questo anche lui

vinse il premio Nobel per la medicina, proprio nel 1968.

Ma tutto era iniziato appunto dalla scoperta della doppia elica

del DNA, che nel libro di Watson è raccontata come in un

romanzo. Talmente bene dal punto di vista tecnico, e in maniera

così avvincente dal punto di vista umano, che ebbe un successo

strepitoso, diventando il libro scientifico più letto del Novecento.

Addirittura, Watson fece un pensierino a un secondo Nobel, questa

volta per la letteratura. Non lo vinse, naturalmente, ma il suo

libro rimane comunque la migliore introduzione all’argomento, e

dovrebbe essere letto da chiunque ancora non lo conosce, e riletto

da chi già lo conosce.

La doppia elica esibiva il proprio stile fin dall’incipit: «In vita

mia non ho mai visto Francis Crick in vena di modestia». Poiché

il resto proseguiva sullo stesso tono, Crick non la prese bene.

Ma, non potendo cambiare la testa di Watson, lo costrinse almeno

a cambiare editore: convinse infatti la Harvard University Press a

non pubblicare il libro, e le fece perdere un affare da milioni di copie.

Crick pensò a suo tempo di replicare con un proprio libro, intitolato

L’elica svitata, che a sua volta sarebbe dovuto incominciare

così:

«Jim è sempre stato maldestro con le mani, bastava guardarlo

mentre sbucciava un’arancia». Ma poi lasciò perdere.

Molti altri scienziati si seccarono, perché in un solo libro

Watson aveva raccontato due storie: la ricerca scientifica della

doppia elica e la competizione umana, senza esclusione di colpi,

fra coloro che gareggiavano per trovarla. Watson e Crick lavoravano

a Cambridge, e avevano tre avversari principali. Uno era Linus Pauling, al Caltech di Pasadena: il massimo chimico vivente,

che avrebbe poi vinto due premi Nobel, quello per la chimica nel

1954 e quello per la pace nel 1962. E gli altri due erano Rosalind

Franklin e il suo direttore di ricerca Maurice Wilkins, a Londra:

due ottimi cristallografi.

Pauling, che era il naturale favorito nella corsa, si mise fuori

gioco da sé proponendo un modello a tripla elica, senza

tener conto dei dati sperimentali che erano già disponibili

Watson e Crick si accorsero subito del suo errore, e capirono che

dovevano sbrigarsi a trovare la risposta corretta, perché presto

anche Pauling si sarebbe accorto del proprio sbaglio. Wilkins e la

Franklin non entrarono direttamente nel gioco, ma fornirono alcuni

dei tasselli fondamentali che permisero a Watson e Crick di

comporre il loro puzzle: in particolare, una famosa foto del DNA

scattata dalla Franklin, e mostrata da Wilkins a Watson (si veda

per esempio l’articolo What Watson and Crick really took from

Franklin, pubblicato su «Nature» ad aprile 2023). Purtroppo la

Franklin morì prematuramente nel 1958, mentre Wilkins condivise

nel 1963 il premio Nobel per la medicina

con Watson e Crick.

James Watson e Francis Crick

In che modo questi ultimi due arrivarono

primi al traguardo lo racconta

appunto La doppia elica che, nella versione

ampliata pubblicata in seguito, riporta

non solo le risposte degli altri protagonisti

allora vivi (Crick, Wilkins,

Pauling e altri ancora), ma anche la difesa

ufficiale della Franklin fatta dal suo allievo

e collaboratore Aaron Klug, anche

lui in seguito premio Nobel per la cristallografia.

Quella di Pauling, in particolare,

spiega col senno di poi perché lui

avrebbe dovuto fare ciò che purtroppo

non fece.

La bellezza della sua struttura, il Nobel

ai suoi scopritori e il libro sulla

sua scoperta contribuirono a far diventare

la doppia elica del DNA un’icona

scientifica del Novecento, paragonabile

soltanto alla formula di Einstein. Persino

il pittore Salvador Dalí ne rimase affascinato,

e nel 1963 dipinse il quadro Galacidalacidesoxiribunucleicacid

- Omaggio

a Crick e Watson, nel cui surrealistico

titolo risuonavano i nomi di sua moglie

Gala, del Cid Campeador e del DNA per

esteso.

Qualche tempo, dopo il «New York Times

» riferì che Dalí era in visita a New

York, ed era sceso all’Hotel Pierre. Watson,

al quale non sarebbe dispiaciuto

avere il quadro, si presentò in portineria

e provò ad ammaliare l’artista, facendogli

consegnare un biglietto che diceva:

«La

seconda persona più intelligente del mondo desidera incontrare

la prima».

Dopo pochi minuti il pittore era nella hall, e i due geni si

incontrarono. Lo scienziato non ottenne il grande quadro, ma da

allora poté esibire con orgoglio nel suo ufficio un piccolo schizzo

estemporaneo del pittore, con una sua grande firma.

Nel cinquantenario della scoperta della doppia elica del DNA,

Watson riassunse in DNA. Il segreto della vita (2003) le molteplici

applicazioni di quel segreto ormai svelato: dagli organismi geneticamente

modificati in agricoltura ai test del DNA in criminologia,

fino alle terapie geniche in medicina. Un libro da leggere insieme

a La doppia elica, come naturale complemento di quel capolavoro

giovanile.

Piergiorgio Odifreddi ha studiato matematica in Italia

e negli Stati Uniti, ha insegnato logica matematica

all’Università di Torino e alla Cornell University di New

York. È autore di numerosi libri di divulgazione.

Dal 2003 al 2023 ha tenuto su «Le Scienze» una

rubrica su matematica e DINTORNI.

Eugenio Caruso - 27 gennaio 2025