I formalismi della logica

quantistica sembrano

rappresentare il modo

di agire delle persone

quando si trovano di

fronte a insicurezza e

ambivalenza

IL PENSIERO QUANTISTICO

Il funzionamento del nostro cervello non è

ancora chiaro fino in fondo. Così gli specialisti

continuano a interrogarsi su come facciamo

di preciso a elaborare le informazioni e a

usarle per prendere decisioni. La questione è ulteriormente

complicata dal fatto che non sempre

il nostro comportamento segue la logica classica.

Ecco un esempio famoso: immaginiamo un

certo Hans che gioca d’azzardo scommettendo

sul lancio di una moneta. Se esce testa vince

200 euro, se esce croce ne perde 100. Se dopo il

primo lancio viene a sapere il risultato, di solito

gioca ancora una volta, che abbia vinto o perso.

Se invece non conosce l’esito del lancio, tendenzialmente

smette di giocare. Questo tipico comportamento

umano è stato descritto per la prima

volta nel 1992 da Amos Tversky ed Eldar Shafir,

rispettivamente della Stanford e della Princeton

University, ed è in contraddizione con la teoria

della probabilità classica.

Secondo questa teoria,

infatti, anche non sapendo se ha vinto o se ha

perso, Hans dovrebbe decidere di lanciare ancora,

perché è proprio ciò che fa se conosce il risultato,

qualunque esso sia.

Gli psicologi si imbatterono in questi modelli

di comportamento «irrazionali» già nella prima

metà del XX secolo. Portano a numerosi famosi

paradossi dell’economia del comportamento,

nei quali di fronte all’incertezza si agisce, erroneamente,

in modo illogico. In effetti però non

sono soltanto questi paradossi, più o meno artefatti,

a essere difficili da spiegare per la scienza.

In fondo ogni decisione si basa su una certa misura

di incertezza.

Semplicemente, non abbiamo risorse mentali

a sufficienza per cogliere allo stesso tempo tutti

gli aspetti di una questione e tenerne conto nelle

nostre riflessioni. A questo proposito gli esperti

parlano di «razionalità limitata». Perciò decidiamo

in base a un’euristica, vale a dire un processo in cui traiamo conclusioni velocemente, basandoci

solo su poche informazioni. E a seconda di

quali analizziamo e della sequenza in cui le consideriamo,

cambia la prospettiva, e infine anche

il nostro comportamento.

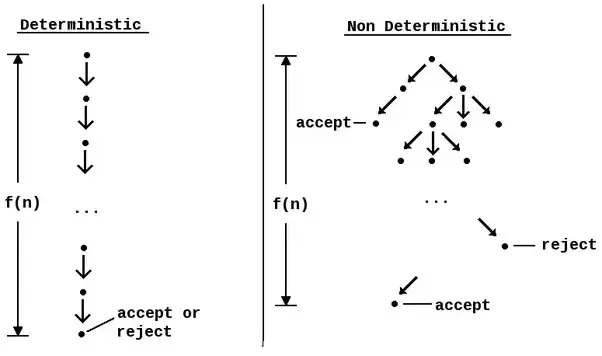

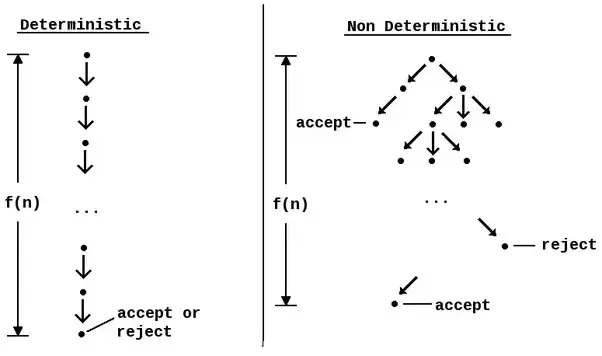

Differenza tra un algoritmo deterministico e uno non deterministico

Una metafora della fluidità del pensiero

Per comprendere questa situazione con i modelli

probabilistici, di tanto in tanto psicologi,

scienziati della cognizione e teorici hanno dovuto

elaborare formalismi matematici complicati.

Di conseguenza esistono molti modelli psicologici

diversi, a volte contraddittori, nessuno dei

quali si può applicare a tutte le situazioni. Perciò

alcuni esperti ritengono la statistica classica inadeguata

a descrivere il comportamento umano e

prevederlo con precisione.

Ipotizzano che invece possa rivelarsi utile a

questo scopo la meccanica quantistica. Per capire

questo ragionamento bisogna fare chiarezza

sulla differenza tra l’immagine del mondo classica

e quella quantistica.

Nella realtà classica, in

un determinato momento un sistema ha un solo

stato. Pensiamo al gatto di Schrödinger nella scatola,

un esperimento concettuale del celebre fisico

Erwin Schrödinger (si veda il box): anche

se non si guarda nel contenitore il gatto è

inequivocabilmente o morto o vivo. In una realtà

quantistica invece si troverebbe in uno stato di

sovrapposizione, cioè in un certo senso è sia vivo

che morto, finché non si apre la scatola per controllare.

È solo in questo momento che – direbbe

un fisico – «collassa la funzione d’onda» che descrive

lo stato del gatto; soltanto adesso l’animale

è effettivamente vivo o morto. In altre parole,

nel mondo dei quanti gli oggetti possono esistere

nel cosiddetto stato di sovrapposizione tra vari

stati possibili.

Negli anni novanta Diederik Aerts, un fisico

belga, è stato il primo a proporre di usare la sovrapposizione quantistica per descrivere il comportamento

umano. Poi la sua idea è stata ripresa

da altri, tra cui i due psicologi Emmanuel

Pothos, della City University di Londra, e Jerome

Busemeyer, dell’Università dell’Indiana a Bloomington.

Ecco la loro spiegazione: le decisioni si

basano su stati indeterminati che contengono le

sensazioni intuitive di conflitto, ambiguità o incertezza.

«La sovrapposizione cattura queste sensazioni

ambivalenti. Non significa che il cervello

sia letteralmente un computer quantistico, come

ipotizzano alcuni fisici. Ma la fisica quantistica è

una metafora utile per rappresentare la fluidità

del pensiero umano»,

ha dichiarato Busemeyer

nel 2012 a «Scientific American».

Quando riflettiamo su diverse opzioni, ne creiamo

una rappresentazione mentale. All’inizio tutte

le possibilità coesistono, e ognuna per così dire

ha una certa probabilità di essere scelta. Questa

situazione corrisponde alla sovrapposizione

quantistica di più stati. Quando poi ci concentriamo

su un’opzione, la funzione d’onda collassa e

all’improvviso le altre possibili scelte per noi non

esistono più.

«In base agli stimoli ambientali su cui ci si concentra,

consapevolmente o no, si ottiene un risultato

o l’altro», spiega Günther Wirsching,

matematico dell’Università Cattolica di Eichstätt-

Ingolstadt.

La situazione somiglia a un esperimento

di misurazione nella meccanica quantistica.

«Se si misura la quantità di moto di una

particella non si conosce più la posizione, e viceversa

» (la quantità di moto è uguale alla massa

per la velocità).

Con il nostro modo di misurare

– che in ultima analisi significa includere nella

decisione alcuni aspetti ed escluderne altri – influenziamo

il risultato. I fisici farebbero grosso

modo questo paragone. I matematici come Wirsching

usano modelli probabilistici della meccanica

quantistica per descrivere questi processi

decisionali:

«Diversamente dalla logica classica

– spiega – quella quantistica è adatta a rappresentare

allo stesso tempo punti di vista o concezioni

differenti» (si veda il box).

Sovrapposizione di vari stati mentali

Che cosa significa tutto ciò in relazione al lancio

della moneta descritto all’inizio? Finché Hans

non prende una decisione, la sua mente si trova

in uno stato che non è né testa né croce, bensì di

sovrapposizione, come scritto nel 2023 sulla rivista

«Scientific Reports» da Dorje C. Brody, matematico

britannico dell’Università del Surrey.

Nella meccanica quantistica infatti si parte dal

presupposto che il lancio porti contemporaneamente

a vincere e a perdere (in altre parole: il gatto

di Schrödinger è sia vivo che morto). In quello

stato ambivalente di sovrapposizione, la decisione

definitiva di Hans è effettivamente imprevedibile.

Secondo la logica quantistica, però, adesso

l’informazione sull’esito dell’esperimento precedente

può interagire con la funzione d’onda in

modo che questa tenda a collassare verso il «sì»,

cioè la decisione di giocare ancora. L’informazione

di per sé, cioè il fatto di avere vinto o perso,

non è determinante.

Un altro esempio è un noto esperimento di teoria

dei giochi: il dilemma del prigioniero. Qui un ipotetico detenuto può scegliere se cooperare

con il suo complice, non confessando il loro crimine,

oppure vuotare il sacco con la polizia. Se

entrambi confessano, ciascuno riceve una pena

di quattro anni. Se entrambi tacciono, sono condannati

a due anni. Se invece solo uno confessa

e l’altro tace, il primo evita la pena e il secondo è

condannato a cinque anni.

Se i partecipanti vengono a sapere che il loro

complice ha «cantato», per la maggior parte scelgono

a loro volta di confessare. Se invece questo

ha tenuto la bocca chiusa, la maggioranza sceglie

ciononostante di vuotare il sacco (e quindi cavarsela

senza condanna). È un comportamento che

ci si può aspettare se si presuppone che ciascuno

agisca nel proprio interesse. Ma c’è qualcosa di

strano: se ai partecipanti non si comunica la decisione

del complice, la maggior parte tace.

Zheng Joyce Wang, esperta di scienze cognitive

dell’Ohio State University, ha dato alla rivista

«The Atlantic» una spiegazione ad sensum dalla

prospettiva quantistica, nei seguenti termini: il

prigioniero immagina che il complice possa tacere

o tradirlo. Ciascuna di queste possibilità è come

un’onda del pensiero. E come qualsiasi onda

– per esempio di luce, suono, acqua – anche queste

si possono disturbare o addirittura cancellare

reciprocamente. Per esempio, le due tendenze

del giocatore – sia confessare se il complice parla,

sia farlo anche quando tace – possono compensarsi

a vicenda, se deve destreggiarsi con entrambe

le opzioni in testa. Se però nella mente di

un giocatore si rafforza l’onda del pensiero «l’altro

collaborerà», potrebbe decidere di confessare

a sua volta.

La sequenza è decisiva

Nella teoria della probabilità classica, inoltre,

le risposte a più domande non dipendono dalla

loro sequenza. Eppure la realtà sembra diversa.

In uno studio pubblicato oltre vent’anni fa, ad alcuni

volontari è stato chiesto se ritenessero onesto

Bill Clinton, all’epoca presidente degli Stati

Uniti. Poi hanno dovuto valutare se lo fosse il

suo vice Al Gore. Alla domanda su Clinton circa il

50 per cento ha risposto «sì», mentre per Gore il

«sì» ha raggiunto circa il 60 per cento. Con le domande

nell’ordine inverso i numeri sono cambiati:

il 68 per cento di «sì» per Gore e il 60 per cento

per Clinton.

Anche nella meccanica quantistica i risultati

possono essere influenzati in modo decisivo dalla

sequenza degli esperimenti. Per esempio, se si

misura la posizione di una particella e poi la sua

quantità di moto, i risultati sono diversi da quelli

ottenuti misurando prima la quantità di moto

e poi la posizione. Si tratta delle cosiddette osservabili

complementari. Si basano sul principio

della complementarità, introdotto dal fisico

Niels Bohr nel 1928 per avvicinarsi al dualismo

onda-particella: due osservazioni di un fenomeno

eseguite con metodi diversi si escludono reciprocamente,

ma sono comunque associate e si

completano a vicenda. Quindi se si osservano le

proprietà ondulatorie, quelle corpuscolari scompaiono.

Vale altrettanto per la quantità di moto e

la posizione di una particella: se si misura esattamente

una delle due grandezze, l’altra non si può

più misurare con precisione.

Nel 2015 Busemeyer e Wang hanno spiegato

che cosa significa questo principio se si estende

alla presa di decisioni:

«Si ha una complementarità

quando una persona non riesce ad assumere

allo stesso tempo una posizione ben definita

su entrambi i politici. Si può misurare l’“onestà”

di Clinton o Gore, ma non di tutti e due contemporaneamente.

L’ordine della misurazione a sua

volta influenza le risposte». Il motivo è che la risposta

alla prima domanda (Clinton è onesto?)

crea un contesto che modifica la risposta alla seconda

(Gore è onesto?). Nella logica quantistica la

conseguenza di questa incompatibilità è che una

persona sicura della risposta a una domanda può

essere incerta sulla risposta all’altra.

Il cervello, un computer quantistico?

«Se un modello matematico descrive bene i risultati,

dietro di esso possono nascondersi strutture

assolutamente concrete che si comportano

in quel modo», afferma Wirsching. Perciò non

escluderebbe del tutto che nel cervello, a livello

microscopico, si verifichino anche effetti quantistici.

«Non lo sappiamo, ed è incredibilmente difficile

verificarlo».

L’esistenza nel cervello di fenomeni che ricordano

quelli della fisica quantistica è stata dimostrata

dal fisico e neuroinformatico Peter beim

Graben. All’inizio del secolo si è posto questa domanda,

tuttora oggetto delle sue ricerche: «Come

si possono collegare le descrizioni del cervello ricavate

da misurazioni approssimative come un

EEG con i processi che avvengono a livello microscopico

nei neuroni?». All’epoca la sua idea

era che qui potesse esistere una complementarità

come, nella meccanica quantistica.

Insieme con il fisico tedesco Harald Atmanspacher,

Beim Graben ha elaborato una teoria

che applica questo principio alle misurazioni del

cervello: da un lato le onde cerebrali attraverso le

elettroencefalografie, dall’altro le risonanze magnetiche

basate sulle proprietà dei nuclei atomici

nel cervello, in un’ulteriore contrapposizione tra

onde e particelle. «Abbiamo dimostrato che il formalismo

della complementarità è adatto a descrivere

il rapporto tra misurazioni macroscopiche

e processi a livello microscopico», spiega Beim Graben. Hanno definito il loro metodo «quantizzazione

epistemica» (dal greco antico epistéme,

ossia scienza, conoscenza).

Inizialmente non esisteva una relazione chiara

con i processi cognitivi autentici e il comportamento

umano. A stabilirla per primo è stato il

fisico teorico e linguista Reinhard Blutner, che

insieme con beim Graben nel 2015 ha avuto l’idea

di applicare la quantizzazione epistemica alla

razionalità limitata. «Partendo dalle risorse mentali

limitate di cui disponiamo si può elaborare

un formalismo che finisce nella rappresentazione

della quantizzazione epistemica». Ed ecco che

all’improvviso, con questo costrutto matematico

proveniente dalla meccanica quantistica, è stato

possibile risolvere i problemi fondamentali della

psicologia e delle scienze cognitive descritti in

precedenza.

L’espressione a effetto è poco efficace

All’epoca il settore di ricerca della cognizione

quantistica era ancora relativamente nuovo. Peter

Beim Graben ricorda che nel 2009 si è svolto

ad Amsterdam un congresso sulla psicologia

matematica. Erano presenti anche molti altri colleghi

attivi nella ricerca sulla logica quantistica.

«Abbiamo discusso a lungo su come chiamare

questo nuovo settore di ricerca». Alla fine si è

scelto «cognizione quantistica»: secondo Beim

Graben si tratta di «un’espressione a effetto».

Eppure il presunto nome accattivante non ha

portato a questo settore di ricerca il riconoscimento

sperato. In tutto il mondo sono una ventina

o poco più gli scienziati che se ne occupano,

mentre in Germania si contano sulle dita di una

mano. «Le relative ricerche hanno buone citazioni

», commenta beim Graben. Tuttavia, per esperienza

personale con le candidature di lavoro sa

che nelle scienze cognitive si preferisce ancora

la statistica classica. Wirsching prova a ipotizzare

una spiegazione: «Finché si considera il mondo

solo da una prospettiva materialista, cioè osservando

solo gli atomi, le molecole e i processi

biochimici su cui si basa, arrivare alla cognizione

quantistica è pressoché impossibile».

Incredibile varietà di applicazioni

Nonostante la scarsa considerazione nella comunità

della ricerca, la cognizione quantistica

ha un’incredibile varietà di possibili impieghi.

Beim Graben e Blutner per esempio hanno

dimostrato che si può usare per comprendere i

risultati di esperimenti di psicologia musicale,

scoprendo perché il nostro udito trovi alcuni abbinamenti

di toni più gradevoli di altri. In questi

esperimenti i volontari hanno ascoltato un cosiddetto

contesto di priming, come una scala o

un accordo che fissa una tonalità, per esempio

do maggiore, seguito da un tono scelto casualmente

tra i dodici livelli della scala cromatica.

Quindi hanno dovuto valutare quanto fosse gradevole

il tono abbinato al contesto di priming. In

questo contesto la nota ritenuta più adatta è stata

il do (la tonica), seguita dagli altri due componenti

della triade di do maggiore, cioè sol (la

dominante) e mi (la mediante). «Partendo dal circolo

delle quinte abbiamo sviluppato le descrizioni

della funzione d’onda per lo spazio tonale

sottostante», racconta Beim Graben. Alla fine ne

è risultata una descrizione dello stato strutturata

come l’equazione di Schrödinger, su cui si basa la

meccanica quantistica.

Inoltre, può darsi che la cognizione quantistica

sia utilizzabile per applicazioni di intelligenza

artificiale (IA). A questo scopo si stanno eseguendo

ricerche, per esempio, nel gruppo di lavoro di

Matthias Wolff alla Brandenburgische Technische

Universität di Cottbus–Senftenberg, con cui

collaborano anche Peter Graben e Günther

Wirsching. «Per l’IA finora si sono usate principalmente

le reti neurali profonde. Il problema è

che in realtà non si sa assolutamente quali rappresentazioni

interne si formano negli strati più

profondi», spiega beim Graben. Perciò a volte gli

algoritmi non sono per niente trasparenti e non è chiaro come faccia l’intelligenza artificiale a sviluppare

le proprie capacità.

Se si abbinassero i formalismi della cognizione

quantistica con i modelli di IA tradizionali – spiega

beim Graben – i sistemi potrebbero diventare

più trasparenti. E aggiunge: «Le strutture matematiche

della teoria quantistica si possono interpretare

». Per esempio, le attività delle reti neurali

artificiali avrebbero in qualsiasi momento una

rappresentazione simbolica – un significato – che

sarebbe leggibile.

Un ulteriore vantaggio degli algoritmi basati

sulla logica quantistica è che apprendono più

velocemente delle reti neurali classiche. Wirsching spiega che il motivo è la natura matematica

di questi sistemi: «Partendo da un contesto

formulato nel linguaggio della logica quantistica,

per alcune domande servono molti dati di addestramento

in meno che per il training di una rete

neurale». Perciò immagina una combinazione dei

due approcci. Per esempio, usando molte migliaia

di immagini facilmente disponibili sarebbe relativamente

facile addestrare una rete neurale a riconoscere

le foglie. Così però l’IA non sa ancora distinguere

le foglie di piante diverse».

Per esempio: è una foglia di quercia o di faggio?

Secondo Wirsching, basterebbero pochissimi

esempi per trasmettere questa capacità ai programmi di IA basati sulla logica quantistica.

Infine, i sistemi di IA attuali assumono una sola

prospettiva, mentre le persone ne hanno molte e

devono sceglierne una. «Con la cognizione quantistica

potremmo configurare l’IA in modo che sia

in grado di scegliere le prospettive», spiega

Graben. In un certo senso si inserirebbe nei sistemi

la razionalità limitata. «Allora l’agente IA

avrebbe un ordine delle preferenze, che però potrebbe

cambiare». In questo modo si potrebbero

innescare nell’IA motivazioni ed esigenze: «Così,

rispetto ai sistemi di IA precedenti, avrebbero un

modo di pensare e agire molto più simile qualitativamente

a quello umano ».

Janosch Deeg

è dottore di ricerca

in fisica e lavora a

Heidelberg come

giornalista scientifico

La matematica alla base

della cognizione quantistica

Günther Wirsching e altri descrivono il comportamento umano

con un concetto matematico proveniente dalla fisica quantistica:

si può rappresentare l’insieme delle decisioni possibili sotto forma

di vettori in uno spazio di Hilbert unitario (una determinata specie

di spazio vettoriale con prodotto scalare). «Con questo costrutto

matematico, in origine elaborato per la fisica quantistica, si possono

realizzare modelli delle opzioni decisionali e del processo con cui ci

si concentra su un aspetto tra molti, e infine calcolare le probabilità

di un determinato comportamento», spiega Wirsching. «E c’è una

buona corrispondenza dei valori con i risultati degli esperimenti di

psicologia comportamentale».

Il gatto di Schrödinger

Nel 1935 Erwin Schrödinger propose un esperimento concettuale

apparentemente paradossale. Prendete un gatto e chiudetelo

in una scatola. Inseritevi inoltre una bottiglietta di veleno e un

elemento radioattivo. Un contatore Geiger rileva se il nucleo

atomico decade, e in questo caso attiva un meccanismo che

rilascia il veleno mortale. L’esperimento sembra crudele, ma

serve solo a spiegare un dilemma fondamentale della teoria

quantistica, con il quale il fisico teorico austriaco voleva dimostrare

la sua incompletezza. Il problema: secondo le leggi della teoria

quantistica, il nucleo dell’atomo radioattivo inizialmente si trova

in uno stato di sovrapposizione tra «decaduto e non decaduto».

Se quelle leggi valessero anche per gli oggetti macroscopici,

come un gatto, questo dovrebbe trovarsi a sua volta in uno stato

di sovrapposizione, cioè «tra vivo e morto». In una fase di questo

tipo, per l’atomo e il gatto si possono fare soltanto affermazioni

probabilistiche.

È solo quando si apre la scatola (al momento dell’osservazione

o misurazione) che avviene un cambiamento drammatico. A

questo punto l’atomo rivela uno dei due stati, «decaduto» o «non

decaduto», e quindi il gatto si dimostra rispettivamente «morto»

o «vivo». O almeno è così che l’interpretazione di Copenaghen,

sostenuta dalla maggior parte dei fisici, spiega questi bizzarri

fenomeni quantistici. La causa postulata da questa interpretazione

è un «collasso della funzione d’onda», cioè una riduzione da uno

stato misto di sovrapposizione a uno univoco.

L'interpretazione della meccanica quantistica è il tentativo di definire un quadro coerente delle informazioni che la meccanica quantistica fornisce sugli elementi di realtà del mondo fisico elementare.

Infatti, nonostante la teoria sia stata estensivamente verificata sperimentalmente, alcuni suoi aspetti lasciano spazio a diverse interpretazioni che si differenziano per il significato della funzione d'onda (significato ontico o epistemico e completezza) e per alcuni aspetti riguardanti il determinismo, il realismo, la violazione della località, l'esistenza della funzione d'onda universale, il collasso della funzione d'onda, il ruolo dell'osservatore.

L'argomento è di interesse soprattutto per i filosofi della fisica, ma anche per i fondamenti della disciplina, poiché sulle nuove frontiere della fisica si gioca anche il concetto stesso di ontologia, che si va sempre più configurando come un'ontologia fisica. Molti sono infatti oggi i fisici che fanno filosofia e i filosofi che si occupano di fisica, alimentando un dibattito vivissimo per le questioni onto-fisiche.

Riporto questo articolo per pura curiosità.

Il pensiero influenza la realtà: fisica quantistica applicata alla mente

di Francesca Tozzi

Secondo la fisica quantistica tutti noi siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. Per questo possiamo modificarla.

Paolo Scarpari, fisico quantistico, ci spiega come

Se già il filosofo Immanuel Kant sosteneva che è la mente che modella la realtà attraverso le forme tramite cui la percepisce, c’è da chiedersi: perché continuiamo a considerare il reale come qualcosa di estraneo a noi e, ancora, potremmo avere un ruolo nel produrlo? In questa direzione va la fisica quantistica, considerata ancora una teoria, sebbene, fra tutte le teorie alternative sulla realtà, sia quella che fornisce maggiori possibilità di comprensione dell’esistenza.

Per chiarirci le idee abbiamo incontrato, all’ultima edizione di SaporBio, Paolo Scarpari, Life and Business Coach, studioso dei processi di determinazione e di sviluppo della realtà, il cui sistema di pensiero apre notevoli spazi alle possibilità umane di operare un cambiamento attraverso un cambio di paradigma.

L’atto di una persona che osserva la realtà determina l’attivazione di quello sul quale è focalizzata: in altri termini, di quello che pensa o si aspetta di vedere

Quando nasce tutto questo?

Nel 1909 con i primi esperimenti sul comportamento dei fotoni svolti in un laboratorio di fisica da Geoffrey Ingram Taylor. Proiettate contro una barriera con due fori, le particelle, invece di transitare per i due fori una alla volta li attraversarono simultaneamente, cosa che non rispondeva alle attese della fisica tradizionale: si comportarono cioè come se sapessero ciò che sapeva solo lo scienziato che conduceva l’esperimento. La conclusione fu che l’osservatore aveva influenzato la particella attraverso il semplice fatto di essere presente all’esperimento. L’informazione presente in lui aveva fornito le istruzioni della nuova forma da assumere dovendo muoversi in presenza di due fenditure.

Questo esperimento, ripetuto nel 1998 presso il Weizmann Institute di Israele con apparecchiature più sofisticate e sensibili, confermò il risultato dimostrando inoltre che più le particelle venivano osservate, più erano influenzate dall’osservatore.

In sintesi, l’esperimento significa che la realtà è la risultanza fra osservatore ed osservato. Secondo l’interpretazione elaborata nel 1927 da Niels Bohr e Werner Heisenberg, ambedue Premi Nobel per la Fisica rispettivamente nel 1922 e 1932, nota come l’Interpretazione di Copenaghen, l’universo esiste in quanto numero infinito di possibilità sovrapposte tutte presenti contemporaneamente come possibili. L’atto di una persona che osserva quei potenziali determina l’attivazione di quello sul quale è focalizzata: in altri termini, quello che pensa o si aspetta di vedere.

Cosa impedisce una completa accettazione di teorie che sono già state valorizzate ampiamente dalla comunità scientifica?

Sono teorie destabilizzanti, abituati come siamo a pensare a una realtà esterna e indipendente da noi. Nonostante questo pensiero affondi le radici nelle antichissime culture orientali, che consideravano la realtà come Maya (in sanscrito “illusione”), sono passati solo cento anni da quelle prime scoperte e, probabilmente, serviranno alcune generazioni affinché questo cambio di paradigma entri nella coscienza collettiva.

Oggi, anche la fisica quantistica afferma che la realtà è un’illusione. Le implicazioni di quanto detto sono notevoli: siamo parte di una realtà che creiamo man mano che la osserviamo. A partire dal lavoro del neurochirurgo Karl Pribran, si è studiata l’attività del cervello in termini olografici, ovvero l’ipotesi che il nostro cervello processi la realtà come se fosse un ologramma: come la luce laser attiva una memoria statica che prende forma, così noi, che siamo un insieme di cellule che emette energia, osservando e pensando attiviamo l’ologramma del reale, ovvero le memorie presenti non solo nel nostro campo morfogenetico personale, bensì anche quelle registrate nel più ampio campo elettromagnetico di cui siamo parte.

E questo cosa implica nel quotidiano di ognuno di noi?

Dal fatto che quello che vedo lo sto costruendo nel mio cervello consegue che non c’è realtà su cui non si possa intervenire: attraverso il mio pensiero, che è il laser che fa emergere l’ologramma, io posso cambiare la realtà. Un’esperienza comune è quella di pensare intensamente a qualcosa che poi accade: visualizzare un parcheggio e focalizzarci su dei posti liberi che poi troveremo o immaginare nel dettaglio una serata con un certo tipo di ambiente e persone e trovare poi una situazione molto simile nella realtà. Chi la prova, sperimenta il potere dell’immaginazione capace di creare un pezzo di realtà che poi si ripresenta fuori.

Il mondo che osserviamo esterno a noi è il riflesso di ciò che, inconsapevolmente, processiamo a livello del subconscio e dell’inconscio collettivo

Perché allora la realtà non corrisponde sempre a come vorremmo che fosse?

Perché il cervello, attraverso i suoi diversi campi elettrici detti “stati mentali”, elabora i dati e crea ciò che percepiamo come realtà a diverse velocità: Beta per elaborare principalmente il piano cosiddetto esterno-oggettivo e il pensiero razionale, Alfa per elaborare principalmente i piani più interiori, incluso l’emozionale e il mentale inferiore, Theta per elaborare principalmente il subconscio, la parte dell’inconscio collettivo alla quale, consapevolmente e non, abbiamo aderito, determinando ciò che percepiamo come il nostro senso di esistere, Delta per elaborare principalmente l’inconscio collettivo, Gamma per elaborare principalmente la realtà multidimensionale. Al momento si suppone che Theta–Delta elabori la realtà 500.000/1.000.000 di volte più veloce di Beta. Ciò significa che il nostro conscio è troppo lento per accorgersene e, per questo, essendone inconsapevole, lo chiamiamo inconscio, nel senso che è a lui sconosciuto. Per quanto ne sappiamo il conscio rappresenta solo il 10/15 percento dell’elaborazione, per cui non siamo consapevoli di ciò che stiamo elaborando realmente.

E quindi?

Noi creiamo la realtà in riflesso al sentimento profondo che abbiamo di noi stessi. Ciò significa che il mondo che osserviamo esterno a noi è il riflesso di ciò che, inconsapevolmente, processiamo a livello del subconscio e dell’inconscio collettivo. Non corrisponde a ciò che desideriamo a livello del conscio poiché influisce in minima parte. Per questo crearci una realtà come il trovare un parcheggio e passare una serata gratificante è più facile che cambiare realtà più complesse come il lavoro e il rapporto con il partner.

Le prime situazioni sono gestite a livello completamente conscio ma se io, pur desiderando guadagnare molti più soldi, ho radicata in me la convinzione che fare soldi è una cosa sporca, se desidero una promozione ma ho instillato in me l’idea di non potercela fare mai, se cerco il colpo di fortuna ma mi sento perseguitato dalla sfortuna, nulla potrà il mio desiderio elaborato in Beta se Alfa e Theta si stanno muovendo in direzione contraria. Sciogliere il velo di separazione tra questi diversi aspetti dell’elaborazione di noi stessi e del mondo rappresenta l’unica via per creare volontariamente e consapevolmente il mondo, la vita e il noi che vorremmo essere.

E come si fa?

Si possono fare vari tentativi. Per le cose più semplici può essere sufficiente la visualizzazione, perché mentre il pensiero si focalizza su una situazione immaginata si attivano dei processi anche in Alfa e Theta. Un altro sistema è lavorare, ad esempio, sul retro pensiero a livello del subconscio: attraverso tecniche di meditazione, di rilassamento profondo e di mind control si possono attivare gli stati di Alfa e Theta rimanendo vigili per orientare consapevolmente il subconscio verso la direzione desiderata.

Questo tipo di meccanismi sono alla base della teoria che la qualità del pensiero determini la qualità delle situazioni che attiriamo. La scienza stessa ha dimostrato che pensare spesso in negativo può indebolire il sistema immunitario: pensare in continuazione “sto per ammalarmi” attiva nel cervello l’emissione di neuropeptidi, informazioni chimiche inviate a tutte le cellule, che metteno in moto meccanismi di allerta, determinando già una situazione di debolezza e disagio nell’organismo. La convinzione di essere malato porta già a cominciare a esserlo. Così accade con il pensiero “sono sfortunato, la gente non mi ama, non ce la farò mai” che tenderà sempre a creare situazioni negative, di rifiuto e delusione.

Eugenio Caruso - 8 aprile 2025

Il fiore di girasole, logo del sito, unisce natura, matematica e filosofia.