INTRODUZIONE Le metamorfosi (Metamorphoseon libri XV) è un poema epico-mitologico di Publio Ovidio Nasone (43 a.C. - 17 d.C.) incentrato sul fenomeno della metamorfosi. Attraverso quest'opera, ultimata poco prima dell'esilio dell'8 d.C., Ovidio ha reso celebri e trasmesso ai posteri numerosissime storie e racconti mitologici della classicità greca e romana.

LIBRO PRIMO A narrare il mutare delle forme in corpi nuovi

mi spinge l'estro. O dei, se vostre sono queste metamorfosi,

ispirate il mio disegno, così che il canto dalle origini

del mondo si snodi ininterrotto sino ai miei giorni.

Prima del mare, della terra e del cielo, che tutto copre,

unico era il volto della natura in tutto l'universo,

quello che è detto Caos, mole informe e confusa,

non più che materia inerte, una congerie di germi

differenti di cose mal combinate fra loro.

Non c'era Titano che donasse al mondo la luce,

né Febe che nuova crescendo unisse le sue corna;

in mezzo all'aria, retta dalla gravità,

non si librava la terra, né lungo i margini

dei continenti stendeva Anfitrite le sue braccia.

E per quanto lì ci fossero terra, mare ed aria,

malferma era la prima, non navigabile l'onda,

l'aria priva di luce: niente aveva forma stabile,

ogni cosa s'opponeva all'altra, perché in un corpo solo

il freddo lottava col caldo, l'umido col secco,

il molle col duro, il peso con l'assenza di peso.

Un dio, col favore di natura, sanò questi contrasti:

dal cielo separò la terra, dalla terra il mare

e dall'aria densa distinse il cielo limpido.

E districati gli elementi fuori dall'ammasso informe,

riunì quelli dispersi nello spazio in concorde armonia.

Il fuoco, imponderabile energia della volta celeste,

guizzò insediandosi negli strati più alti;

poco più sotto per la sua leggerezza si trova l'aria;

la terra, resa densa dai massicci elementi assorbiti,

rimase oppressa dal peso; e le correnti del mare,

occupati gli ultimi luoghi, avvolsero la terraferma.

Quando così ebbe spartito in ordine quella congerie

e organizzato in membra i frammenti, quel dio, chiunque fosse,

prima agglomerò la terra in un grande globo,

perché fosse uniforme in ogni parte;

poi ordinò ai flutti, gonfiati dall'impeto dei venti,

di espandersi a cingere le coste lungo la terra.

E aggiunse fonti, stagni immensi e laghi;

strinse tra le rive tortuose le correnti dei fiumi,

che secondo il percorso scompaiono sottoterra

o arrivano al mare e, raccolti in quella più ampia distesa,

invece che sugli argini, s'infrangono sulle scogliere.

E al suo comando si stesero campi, s'incisero valli,

fronde coprirono i boschi, sorsero montagne rocciose.

Così come il cielo è diviso in due zone a sinistra

e altrettante a destra, con una più torrida al centro,

la divinità ne distinse la materia interna

in modo uguale e sulla terra sono impresse fasce identiche.

Quella mediana è inabitabile per la calura;

due oppresse dalla neve; e altrettante ne collocò in mezzo

che rese temperate mescolando fuoco e gelo.

Su tutte incombe l'aria, che è più pesante del fuoco

quanto più leggera è l'acqua del suolo.

Lì comandò che si raccogliessero nebbie e nuvole,

e ancora i tuoni che avrebbero poi turbato i nostri cuori,

e i venti che con i fulmini scatenano lampi.

Ma neppure a questi lasciò in balia l'aria

l'architetto del mondo: ancora oggi, benché le sue raffiche

ciascuno diriga in senso diverso, poco manca

che dilanino il mondo, tanta è la discordia tra fratelli.

Verso aurora si ritirò Euro, nel regno di Persiani

e Nabatei, tra le montagne esposte ai raggi del mattino;

in occidente, sulle coste intiepidite

dal sole della sera sta Zefiro; l'agghiacciante Borea

invase Scizia e settentrione; all'opposto le terre

sono sempre umide di nubi per le piogge dell'Austro.

E su tutto l'architetto pose l'etere limpido

e leggero, che nulla ha della feccia terrena.

Le cose aveva così appena spartito in confini esatti,

che le stelle, sepolte a lungo in tenebre profonde,

cominciarono a scintillare in tutto il cielo;

e perché non ci fosse luogo privo d'esseri animati,

astri e forme divine invasero le distese celesti,

le onde ospitarono senza remore il guizzare dei pesci,

la terra accolse le belve, l'aria mutevole gli uccelli.

Ma ancora mancava l'essere più nobile che, dotato

d'intelletto più alto, sapesse dominare sugli altri.

Nacque l'uomo, fatto con seme divino da quell'artefice

del creato, principio di un mondo migliore,

o plasmato dal figlio di Giàpeto, a immagine di dei

che tutto reggono, impastando con acqua piovana

la terra recente che, appena separata dalle vette

dell'etere, ancora del cielo serbava il seme nativo;

e mentre gli altri animali curvi guardano il suolo,

all'uomo diede viso al vento e ordinò che vedesse

il cielo, che fissasse, eretto, il firmamento.

Così quella terra che sino allora era grezza e informe,

mutò e assunse l'ignorata figura dell'uomo.

Per prima fiorì l'età dell'oro, che senza giustizieri

o leggi, spontaneamente onorava lealtà e rettitudine.

Non v'era timore di pene, né incise nel bronzo

si leggevano minacce, o in ginocchio la gente temeva

i verdetti di un giudice, sicura e libera com'era.

Reciso dai suoi monti, nell'onda limpida il pino

ancora non s'era immerso per scoprire terre straniere

e i mortali non conoscevano lidi se non i propri.

Ancora non cingevano le città fossati scoscesi,

non v'erano trombe dritte, corni curvi di bronzo,

né elmi o spade: senza bisogno di eserciti,

la gente viveva tranquilla in braccio all'ozio.

Libera, non toccata dal rastrello, non solcata

dall'aratro, la terra produceva ogni cosa da sé

e gli uomini, appagati dei cibi nati spontaneamente,

raccoglievano corbezzoli, fragole di monte,

corniole, more nascoste tra le spine dei rovi

e ghiande cadute dall'albero arioso di Giove.

Era primavera eterna: con soffi tiepidi gli Zefiri

accarezzavano tranquilli i fiori nati senza seme,

e subito la terra non arata produceva frutti,

i campi inesausti biondeggiavano di spighe mature;

e fiumi di latte, fiumi di nettare scorrevano,

mentre dai lecci verdi stillava il miele dorato.

Quando Saturno fu cacciato nelle tenebre del Tartaro

e cadde sotto Giove il mondo, subentrò l'età d'argento,

peggiore dell'aurea, ma più preziosa di quella fulva del bronzo.

Giove ridusse l'antica durata della primavera

e divise l'anno in quattro stagioni: l'inverno, l'estate,

un autunno variabile e una breve primavera.

Allora per la prima volta l'aria si fece di fuoco

per l'arsura o si rapprese in ghiaccio per i morsi del vento;

per la prima volta servirono case, e furono grotte,

arbusti fitti, verghe legate insieme da fibre;

allora in lunghi solchi si seminarono i cereali

e sotto il peso del giogo gemettero i giovenchi.

Terza a questa seguì l'età del bronzo: d'indole

più crudele e più proclive all'orrore delle armi,

ma non scellerata. L'ultima fu quella ingrata del ferro.

E subito, in quest'epoca di natura peggiore, irruppe

ogni empietà; si persero lealtà, sincerità e pudore,

e al posto loro prevalsero frodi e inganni,

insidie, violenza e smania infame di possedere.

Senza conoscerli bene, il marinaio diede le vele

ai venti, e le carene, che un tempo stavano in cima ai monti,

si misero a battere flutti sconosciuti.

Sulla terra, comune a tutti prima, come la luce del sole

o l'aria, il contadino tracciò con cura lunghi confini.

E non si pretese solo che questa, nella sua ricchezza,

desse messi e alimenti, ma si penetrò nelle sue viscere

a scavare i tesori che nasconde vicino alle ombre

dello Stige e che sono stimolo ai delitti.

Così fu estratto il ferro nocivo e più nocivo ancora

l'oro: e comparve la guerra, che si combatte con entrambi

e scaglia armi di schianto con mani insanguinate.

Si vive di rapina: l'ospite è alla mercé di chi l'ospita,

il suocero del genero, e concordia tra fratelli è rara.

Trama l'uomo la morte della moglie e lei quella del coniuge;

terribili matrigne mestano veleni lividi;

il figlio scruta anzitempo gli anni del padre.

Vinta giace la pietà, e la vergine Astrea,

ultima degli dei, lascia la terra madida di sangue.

Né più sicuro della terra sarebbe stato l'etere al vertice:

si narra che i Giganti, aspirando al regno celeste,

ammassassero i monti gli uni sugli altri fino alle stelle.

Scagliando i suoi fulmini allora squarciò il padre onnipotente

l'Olimpo e giù dall'Ossa rovesciò il Pelio.

Quando quei corpi orrendi giacquero travolti dal loro edificio,

dicono che la Terra s'inzuppasse del fiume di sangue

sparso dai figli e che ancora caldo lo rianimasse;

poi, perché non sparisse ogni traccia della sua stirpe,

a quello diede aspetto umano. Ma anche questa prole

fu spregiatrice dei numi, assetata con furia di stragi

e violenta: nata dal sangue, questo avresti detto.

Quando dall'alto vide questo, il figlio di Saturno

mandò un gemito e ripensando al mostruoso banchetto

di Licàone, ancora sconosciuto perché troppo recente,

arse in cuore d'ira senza fine e in tutto degna di Giove,

e convocò un concilio: all'invito non fu frapposto indugio.

C'è in alto nel cielo una via, che si vede quand'è sereno:

Lattea ha nome ed è nota proprio per il suo candore.

Questa è la strada dei numi per la dimora di Giove tonante,

per la sua reggia. A destra e a sinistra, con gli stipiti aperti,

sono gli atri affollati dalla nobiltà divina;

gli dei inferiori abitano sparsi altrove, quelli più illustri

e potenti hanno invece qui, sul davanti, dimora.

Se audacia è permessa alle mie parole, oserei dire

che questo luogo è il Palatino del cielo infinito.

Quando infine gli dei si furono assisi fra i marmi dell'interno,

Giove, eccelso su tutti, appoggiandosi allo scettro d'avorio,

più volte scosse con gesto terrificante

la sua chioma e fece tremare la terra, il mare e le stelle;

poi schiuse le labbra indignate con queste parole:

«Mai più in ansia fui per il dominio del mondo,

neppure quando il mostro dai piedi di serpe s'apprestava

a scagliare le sue cento braccia per conquistare il cielo.

Per quanto feroce fosse il nemico, allora

all'origine di quella guerra era un gruppo solo.

Ma ora sulla terra, dove tutt'intorno risuona il mare,

devo distruggere la razza umana. Sui fiumi infernali,

che scorrono sotterra nei boschi dello Stige, lo giuro:

tutto è stato tentato, ma questa piaga incurabile

dev'essere recisa a spada, perché non guasti la parte sana.

Abbiamo semidei, divinità campestri, Ninfe,

Fauni, Satiri e Silvani dei monti: visto

che ancora degni non ci sembrano degli onori del cielo,

concediamogli almeno di abitare la terra a loro assegnata.

Ma voi, numi, credete che possano vivere sicuri,

dopo le insidie che quel sanguinario Licàone ha tramato

contro di me, che voi e il fulmine tengo in potere?».

Un fremito li colse e ardendo di sdegno tutti pretesero

che si punisse il temerario. Così quando un'empia schiera

infierì per estinguere il nome di Roma nel sangue di Cesare,

il genere umano sbigottì di fronte al terrore incontrollabile

dell'improvvisa sciagura e inorridì il mondo intero:

e la devozione dei tuoi, Augusto, non ti fu meno gradita

di quella degli dei a Giove, che con la voce e col gesto

sedò il tumulto, imponendo a tutti il silenzio.

Poi, quando con autorità ebbe allontanato e represso

il clamore, ruppe il silenzio e riprese a parlare:

«Egli per verità ne ha pagato il fio, non temete;

comunque vi dirò che ha fatto e quale sia il castigo.

Mi era giunta all'orecchio l'infamia di questo tempo;

sperando che non fosse vero, scendo dalla cima dell'Olimpo

e sotto spoglie umane io Giove percorro la terra.

Lungo sarebbe elencare tutti i misfatti che trovai

disseminati: nulla il sospetto in confronto al vero.

Passato il Mènalo spaventoso per i covi delle sue belve,

il Cillene e le pinete del gelido Liceo,

arrivo, quando il crepuscolo annuncia ormai la notte,

dove ha sede l'inospitale dimora del tiranno di Arcadia.

Feci intendere che era giunto un dio, e il popolo

si mise a pregare: Licàone prima si fa beffe dei devoti,

poi dice: "Voglio accertare, con prova lampante, che questo dio

non sia un mortale; e il vero sarà indubitabile".

Di notte, immerso nel sonno, m'avrebbe ucciso a tradimento:

questa era la prova della verità che intendeva.

Non contento, sgozza col pugnale un ostaggio

inviatogli dalla gente di Molossia,

e quelle membra ancora palpitanti nell'acqua bollente

parte le lessa e parte le arrostisce al fuoco.

Non ha il tempo d'imbandirmele, che con la fiamma vendicatrice

su sé stessa io faccio crollare quella casa degna del padrone.

Atterrito fugge e raggiunta la campagna silenziosa

lancia ululati, tentando di parlare. La rabbia

gli sale al volto dal profondo e assetato come sempre di sangue

si rivolge contro le greggi e tuttora gode del sangue.

Le vesti si trasformano in pelo, le braccia in zampe:

ed è lupo, ma della forma antica serba tracce.

La canizie è la stessa, uguale la furia del volto,

uguale il lampo degli occhi e l'espressione feroce.

Una casa è crollata, ma non solo una meritava

la distruzione: dovunque è terra, selvaggia v'impera l'Erinni.

Una congiura del crimine, la diresti; e allora ognuno

paghi all'istante la pena che merita: così è deciso!».

A viva voce una parte approva le parole di Giove,

aizzando la sua ira; un'altra si limita ad assentire.

Ma la distruzione del genere umano addolora tutti,

e tutti si chiedono che aspetto avrà in futuro la terra

senza i mortali, chi offrirà incenso agli altari,

e se lui pensi di lasciare il mondo in balia delle fiere.

Questo chiedono, ma il loro sovrano li convince a non temere

(penserà lui a tutto), promettendo una stirpe diversa

dalla precedente e di origine miracolosa.

Già al punto di scagliare i suoi fulmini su tutta la terra,

il timore lo colse che l'etere sacro potesse incendiarsi

con tutto quel fuoco, e che bruciasse il lungo asse del mondo.

Memore che il destino prediceva un tempo

in cui sarebbe arso il mare, arsa la terra, travolgendo la reggia

del cielo, e l'edificio complesso del mondo avrebbe vacillato,

si deposero le armi fabbricate dalle mani dei Ciclopi

e si decise una pena diversa: annientare il genere umano

nei flutti, rovesciando un diluvio da tutto il cielo.

Senza indugio chiude negli antri di Eolo l'Aquilone

e ogni vento che possa disperdere gli ammassi di nubi;

libera invece Noto, e questo si libra sulle sue ali madide,

col volto terrificante avvolto di caligine nera:

la barba è gravida di gocce, grondano acqua i bianchi capelli,

sulla fronte calano nebbie, gocciolano penne e vesti;

e a un tratto con tutta la mano preme le nubi sospese:

scoppia un fragore, e fitta dal cielo scroscia la pioggia.

Ammantata di vari colori, Iride, messaggera

di Giunone, attinge acqua e le nuvole alimenta:

travolte le messi, il contadino piange le sue speranze

rase al suolo e la frustrante fatica di tutto un anno svanita.

Ma l'ira di Giove non si limita al suo cielo: Nettuno,

l'azzurro suo fratello, gli porta aiuto coi flutti.

Convoca i fiumi ai suoi ordini e quando questi si presentano

alla sua reggia: «Non è tempo di perdersi in lunghe esortazioni»,

dice. «Scatenate le vostre forze: questo è il compito

assegnato. Spalancate le chiuse e, rimossi gli ostacoli,

lanciate le vostre correnti a briglia sciolta».

Così ordina e quelli, al ritorno, sciolgono le sorgenti,

che a corsa sfrenata rovinano giù verso il mare.

Lui, Nettuno, col suo tridente percuote la terra: quella

trema, e le scosse aprono la via all'acqua.

Straripando i fiumi erompono in aperta campagna

e travolgono seminati, piante, greggi, uomini,

tetti e con le immagini sacre i santuari.

Anche se qualche casa rimane, reggendo a tanta furia

senza crollare, l'acqua superandola ne sommerge la cima

e le torri spariscono strette nella morsa dei gorghi.

Ormai non c'è più divario tra mare e terra:

tutto è mare, un mare privo d'approdi.

Uno conquista un colle, l'altro sul banco di un guscio a becco

rema sui luoghi dove prima arava;

quello naviga sui seminati o sul tetto di una villa

sommersa, questo afferra un pesce in cima a un olmo.

A caso l'àncora si pianta nel verde dei prati

oppure la carena sfiora la vigna subito sotto,

e dove prima le snelle caprette brucavano l'erba,

ora col loro corpo informe giacciono le foche.

Con stupore guardano le Nereidi sott'acqua boschi, città

e case, e in mezzo a selve, urtando rami altissimi,

squassando querce a furia di colpi, s'aggirano i delfini.

Nuota tra pecore il lupo, trascina la corrente

leoni e tigri, e a nulla serve la forza fulminea

ai cinghiali, l'agilità delle zampe ai cervi travolti,

e dopo aver cercato a lungo una terra su cui posarsi,

con le ali stremate, smarriti gli uccelli precipitano in mare.

La furia sfrenata del mare ormai ha coperto le alture,

e i flutti, cosa mai vista, si frangono contro i picchi dei monti.

Il più degli uomini è travolto dai marosi e quelli risparmiati

sono vinti, per mancanza di cibo, dal lungo digiuno.

Dalla regione dell'Eta la Focide separa gli Aoni:

terra fertile, finché vi fu terra, ma in quel tempo

ratto di mare, vasta distesa di acque inattese.

Lì un monte si leva in alto con due cime verso le stelle:

di nome Parnaso, le sue vette sovrastano le nuvole.

Fu in questo luogo (l'unico non sommerso) che Deucalione

approdò, portato da una piccola barca, con la sua compagna,

e subito invocarono le ninfe coricie, gli dèi dei monti

e Temi, che predice il destino e che allora lì teneva oracoli.

Mai ci fu uomo migliore di lui e più amante

di giustizia, mai ci fu donna più timorata di lei. E Giove,

quando vide il creato ridotto a un mare d'acque stagnanti

e di tante migliaia d'uomini un solo superstite,

di tante migliaia di donne una sola superstite,

due esseri innocenti, due esseri devoti agli dei,

squarciò le nubi e, dispersi col vento gli uragani,

mostrò di nuovo al cielo la terra e alla terra il cielo.

Cessò la furia del mare e, deposto il suo tridente,

il dio degli oceani rabbonì le acque, chiamò l'azzurro Tritone,

che sporge fuori dai gorghi con le spalle incrostate

di conchiglie, e gli ordinò di soffiare nel suo corno

sonoro, perché a quel segnale rientrassero

flutti e fiumi. E quello prese la sua bùccina cava

e ritorta, che dalla punta si allarga a spirale,

la bùccina che, se le si dà fiato in mezzo al mare,

riempie con la sua voce le coste da levante a ponente.

Anche allora, quando tra la barba madida la portò alla bocca

gocciolante e, soffiando a comando, sonò la ritirata,

l'udirono tutte le acque del mare e della terraferma,

e tutte, udendola, ripresero i loro confini.

Calano i fiumi e rispuntare si vedono i colli,

il mare riacquista un lido e gli alvei raccolgono i torrenti in piena;

emerge la terra, ricresce il suolo col decrescere delle acque,

e dopo giorni e giorni mostrano le loro cime spoglie

i boschi, coi rami ancora avvinti da residui di fango.

Deucalione e Pirra - Rubens

Restituita era la terra; ma come la vide deserta

e desolata dal cupo silenzio che incombeva, Deucalione

si volse a Pirra trafitto di pianto. Disse:

«O sorella, o sposa, unica donna rimasta,

che dividi con me la stirpe e l'origine di famiglia,

il giaciglio delle nozze e qui gli stessi timori,

noi due soli siamo tutti gli esseri della terra

che vede l'aurora e il tramonto: il resto è sommerso dal mare.

Né, certo, questa nostra vita puoi dire sicura,

se ancora e sempre quelle nuvole ci opprimono la mente.

Quale sarebbe ora l'animo tuo, se fossi sfuggita

alla morte senza di me? Come potresti sopportare

la paura qui da sola? come consolare il dolore?

E io pure t'avrei seguito, o sposa, se il mare t'avesse

inghiottito, credimi, anche me lo stesso mare avrebbe inghiottito.

Oh se con l'arte paterna potessi ricreare gli uomini

e plasmando la creta infondervi respiro!

Ora in noi soli vive la qualità dei mortali,

questo il volere degli dei, restiamo unici esempi».

Disse, e piangevano. Decisero di invocare la volontà

dei celesti e di chiedere aiuto agli oracoli.

Senza indugio si accostarono insieme alla corrente del Cefiso,

che, pur non ancora limpida, già fluiva nel suo letto.

Attinta un po' d'acqua, la spruzzarono sulle vesti

e sul capo; quindi volsero i passi verso il santuario

della dea, scolorito e deturpato sino in cima

dal muschio e privo di qualsiasi fuoco sugli altari.

Giunti ai gradini del tempio, si prostrarono fianco a fianco

sino a terra, baciarono intimoriti la pietra gelida

e: «Se a preghiere devote», dissero, «le divinità

si rabboniscono, se l'ira degli dei si placa,

rivelaci, o Temi, come si possa rimediare alla rovina

della nostra stirpe e soccorri, tu così mite, il mondo sommerso».

Commossa la dea sentenziò: «Andando via dal tempio

velatevi il capo, slacciatevi le vesti

e alle spalle gettate le ossa della grande madre».

Lungo fu il loro smarrimento, poi Pirra ruppe il silenzio

per prima, rifiutandosi di obbedire a quegli ordini e per sé

invocava, con voce tremante, il perdono divino al timore

di offendere l'ombra di sua madre, disperdendone le ossa.

E continuano a ripetersi dentro le parole oscure,

impenetrabili del responso e a girarvi intorno.

Ma a un tratto il figlio di Promèteo rasserena la sua sposa

con queste parole pacate: «O io m'inganno o giusto

è l'oracolo e non c'induce in sacrilegio.

La grande madre è la terra; per ossa credo intenda

le pietre del suo corpo: queste dobbiamo noi gettarci alle spalle».

La figlia del Titano è scossa dall'intuito del marito,

anche se dubbia è la speranza, tanto incredibile sembra a loro

il consiglio divino. Ma che male s'aveva a tentare?

S'incamminano, velandosi il capo, sciogliendo le vesti,

e ubbidendo, lanciano pietre alle spalle sui loro passi.

E i sassi (chi lo crederebbe se non l'attestasse il tempo antico?)

cominciarono a perdere la loro rigida durezza,

ad ammorbidirsi a poco a poco e, ammorbiditi, a prendere forma.

Poi, quando crebbero e più duttile si fece la natura loro,

fu possibile in questi intravedere forme umane,

ancora imprecise, come se fossero abbozzate

nel marmo, in tutto simili a statue appena iniziate.

E se in loro v'era una parte umida di qualche umore

o di terriccio, fu usata a formare il corpo;

ciò che era solido e rigido fu mutato in ossa;

quelle che erano vene, rimasero con lo stesso nome.

E in breve tempo, per volere degli dei, i sassi

scagliati dalla mano dell'uomo assunsero l'aspetto di uomini,

mentre dai lanci della donna la donna rinacque.

Per questo siamo una razza dura, allenata alle fatiche,

e diamo testimonianza di che origine siamo.

Gli altri animali li generò spontaneamente la terra

nelle forme più varie, quando la vampa del sole prosciugò

gli umori residui. Alla calura si gonfiarono il fango

e la melma dei pantani; crebbero, nutriti dall'energia

del suolo come nel grembo di una madre, i germi fecondi

delle cose e col tempo assunsero l'aspetto loro.

Così, quando il Nilo nelle sue sette foci si ritira

dai campi allagati e riporta le correnti nel letto d'origine,

e quando il limo ancora fresco si secca ai raggi del sole,

i contadini rivoltando le zolle trovano gli animali

più diversi e fra questi ne sorprendono alcuni proprio sul nascere

appena abbozzati, e altri imperfetti o privi

di proporzioni, e a volte in uno stesso corpo

una parte che vive, mentre un'altra è terra grezza.

Questo perché l'umidità e il calore, se fra loro si combinano,

destano vita e dalla loro unione nascono tutte le cose.

E se l'acqua e il fuoco stanno agli antipodi, il vapore umido

crea tutto: l'armonia dei contrasti è impulso a generare.

Quando dunque il suolo, fangoso per il recente diluvio,

si riasciugò al calore benefico dell'astro celeste,

partorì un'infinità di specie, in parte riproducendo

forme note, in parte creando mostri sconosciuti.

E pur non volendolo, generò anche te, Pitone smisurato,

serpente mai visto prima, terrore delle nuove genti,

tanto era lo spazio su cui ti distendevi giù dal monte.

Febo, il dio con l'arco, ma che fino ad allora di quell'arma

s'era servito solo contro camosci e caprioli in fuga,

lo seppellì di frecce e svuotò quasi la faretra per ucciderlo,

facendogli sprizzare veleno dalle nere ferite.

E perché il tempo non potesse annullare la fama dell'impresa,

istituì la celebrazione solenne delle gare

chiamate Pìtiche, dal nome del serpente vinto.

Qui i giovani, che vincevano ai pugni, nella corsa

o col cocchio, venivano incoronati con ghirlande di quercia:

l'alloro non c'era ancora e Febo si cingeva le tempie,

incorniciate da lunghi capelli, con fronde qualsiasi.

Apollo e Dafne - Tiepolo

Il primo amore di Febo fu Dafne, figlia di Peneo,

e non fu dovuto al caso, ma all'ira implacabile di Cupido.

Ancora insuperbito per aver vinto il serpente, il dio di Delo,

vedendolo che piegava l'arco per tendere la corda:

«Che vuoi fare, fanciullo arrogante, con armi così impegnative?»

gli disse. «Questo è peso che s'addice alle mie spalle,

a me che so assestare colpi infallibili alle fiere e ai nemici,

a me che con un nugolo di frecce ho appena abbattuto Pitone,

infossato col suo ventre gonfio e pestifero per tante miglia.

Tu accontèntati di fomentare con la tua fiaccola,

non so, qualche amore e non arrogarti le mie lodi».

E il figlio di Venere: «Il tuo arco, Febo, tutto trafiggerà,

ma il mio trafigge te, e quanto tutti i viventi a un dio

sono inferiori, tanto minore è la tua gloria alla mia».

Disse, e come un lampo solcò l'aria ad ali battenti,

fermandosi nell'ombra sulla cima del Parnaso,

e dalla faretra estrasse due frecce

d'opposto potere: l'una scaccia, l'altra suscita amore.

La seconda è dorata e la sua punta aguzza sfolgora,

la prima è spuntata e il suo stelo ha l'anima di piombo.

Con questa il dio trafisse la ninfa penea, con l'altra

colpì Apollo trapassandogli le ossa sino al midollo.

Subito lui s'innamora, mentre lei nemmeno il nome d'amore

vuol sentire e, come la vergine Diana, gode nella penombra

dei boschi per le spoglie della selvaggina catturata:

solo una benda raccoglie i suoi capelli scomposti.

Molti la chiedono, ma lei respinge i pretendenti

e, decisa a non subire un marito, vaga nel folto dei boschi

indifferente a cosa siano nozze, amore e amplessi.

Il padre le ripete: «Figliola, mi devi un genero»;

le ripete: «Bambina mia, mi devi dei nipoti»;

ma lei, odiando come una colpa la fiaccola nuziale,

il bel volto soffuso da un rossore di vergogna,

con tenerezza si aggrappa al collo del padre:

«Concedimi, genitore carissimo, ch'io goda», dice,

«di verginità perpetua: a Diana suo padre l'ha concesso».

E in verità lui acconsentirebbe; ma la tua bellezza vieta

che tu rimanga come vorresti, al voto s'oppone il tuo aspetto.

E Febo l'ama; ha visto Dafne e vuole unirsi a lei,

e in ciò che vuole spera, ma i suoi presagi l'ingannano.

Come, mietute le spighe, bruciano in un soffio le stoppie,

come s'incendiano le siepi se per ventura un viandante

accosta troppo una torcia o la getta quando si fa luce,

così il dio prende fuoco, così in tutto il petto

divampa, e con la speranza nutre un impossibile amore.

Contempla i capelli che le scendono scomposti sul collo,

pensa: 'Se poi li pettinasse?'; guarda gli occhi che sfavillano

come stelle; guarda le labbra e mai si stanca

di guardarle; decanta le dita, le mani,

le braccia e la loro pelle in gran parte nuda;

e ciò che è nascosto, l'immagina migliore. Ma lei fugge

più rapida d'un alito di vento e non s'arresta al suo richiamo:

«Ninfa penea, férmati, ti prego: non t'insegue un nemico;

férmati! Così davanti al lupo l'agnella, al leone la cerva,

all'aquila le colombe fuggono in un turbinio d'ali,

così tutte davanti al nemico; ma io t'inseguo per amore!

Ahimè, che tu non cada distesa, che i rovi non ti graffino

le gambe indifese, ch'io non sia causa del tuo male!

Impervi sono i luoghi dove voli: corri più piano, ti prego,

rallenta la tua fuga e anch'io t'inseguirò più piano.

Ma sappi a chi piaci. Non sono un montanaro,

non sono un pastore, io; non faccio la guardia a mandrie e greggi

come uno zotico. Non sai, impudente, non sai

chi fuggi, e per questo fuggi. Io regno sulla terra di Delfi,

di Claro e Tènedo, sulla regale Pàtara.

Giove è mio padre. Io sono colui che rivela futuro, passato

e presente, colui che accorda il canto al suono della cetra.

Infallibile è la mia freccia, ma più infallibile della mia

è stata quella che m'ha ferito il cuore indifeso.

La medicina l'ho inventata io, e in tutto il mondo guaritore

mi chiamano, perché in mano mia è il potere delle erbe.

Ma, ahimè, non c'è erba che guarisca l'amore,

e l'arte che giova a tutti non giova al suo signore!».

Di più avrebbe detto, ma lei continuò a fuggire

impaurita, lasciandolo a metà del discorso.

E sempre bella era: il vento le scopriva il corpo,

spirandole contro gonfiava intorno la sua veste

e con la sua brezza sottile le scompigliava i capelli

rendendola in fuga più leggiadra. Ma il giovane divino

non ha più pazienza di perdersi in lusinghe e, come amore

lo sprona, l'incalza inseguendola di passo in passo.

Come quando un cane di Gallia scorge in campo aperto

una lepre, e scattano l'uno per ghermire, l'altra per salvarsi;

questo, sul punto d'afferrarla e ormai convinto

d'averla presa, che la stringe col muso proteso,

quella che, nell'incertezza d'essere presa, sfugge ai morsi

evitando la bocca che la sfiora: così il dio e la fanciulla,

un fulmine lui per la voglia, lei per il timore.

Ma lui che l'insegue, con le ali d'amore in aiuto,

corre di più, non dà tregua e incombe alle spalle

della fuggitiva, ansimandole sul collo fra i capelli al vento.

Senza più forze, vinta dalla fatica di quella corsa

allo spasimo, si rivolge alle correnti del Peneo e:

«Aiutami, padre», dice. «Se voi fiumi avete qualche potere,

dissolvi, mutandole, queste mie fattezze per cui troppo piacqui».

Ancora prega, che un torpore profondo pervade le sue membra,

il petto morbido si fascia di fibre sottili,

i capelli si allungano in fronde, le braccia in rami;

i piedi, così veloci un tempo, s'inchiodano in pigre radici,

il volto svanisce in una chioma: solo il suo splendore conserva.

Anche così Febo l'ama e, poggiata la mano sul tronco,

sente ancora trepidare il petto sotto quella nuova corteccia

e, stringendo fra le braccia i suoi rami come un corpo,

ne bacia il legno, ma quello ai suoi baci ancora si sottrae.

E allora il dio: «Se non puoi essere la sposa mia,

sarai almeno la mia pianta. E di te sempre si orneranno,

o alloro, i miei capelli, la mia cetra, la faretra;

e il capo dei condottieri latini, quando una voce esultante

intonerà il trionfo e il Campidoglio vedrà fluire i cortei.

Fedelissimo custode della porta d'Augusto,

starai appeso ai suoi battenti per difendere la quercia in mezzo.

E come il mio capo si mantiene giovane con la chioma intonsa,

anche tu porterai il vanto perpetuo delle fronde!».

Qui Febo tacque; e l'alloro annuì con i suoi rami

appena spuntati e agitò la cima, quasi assentisse col capo.

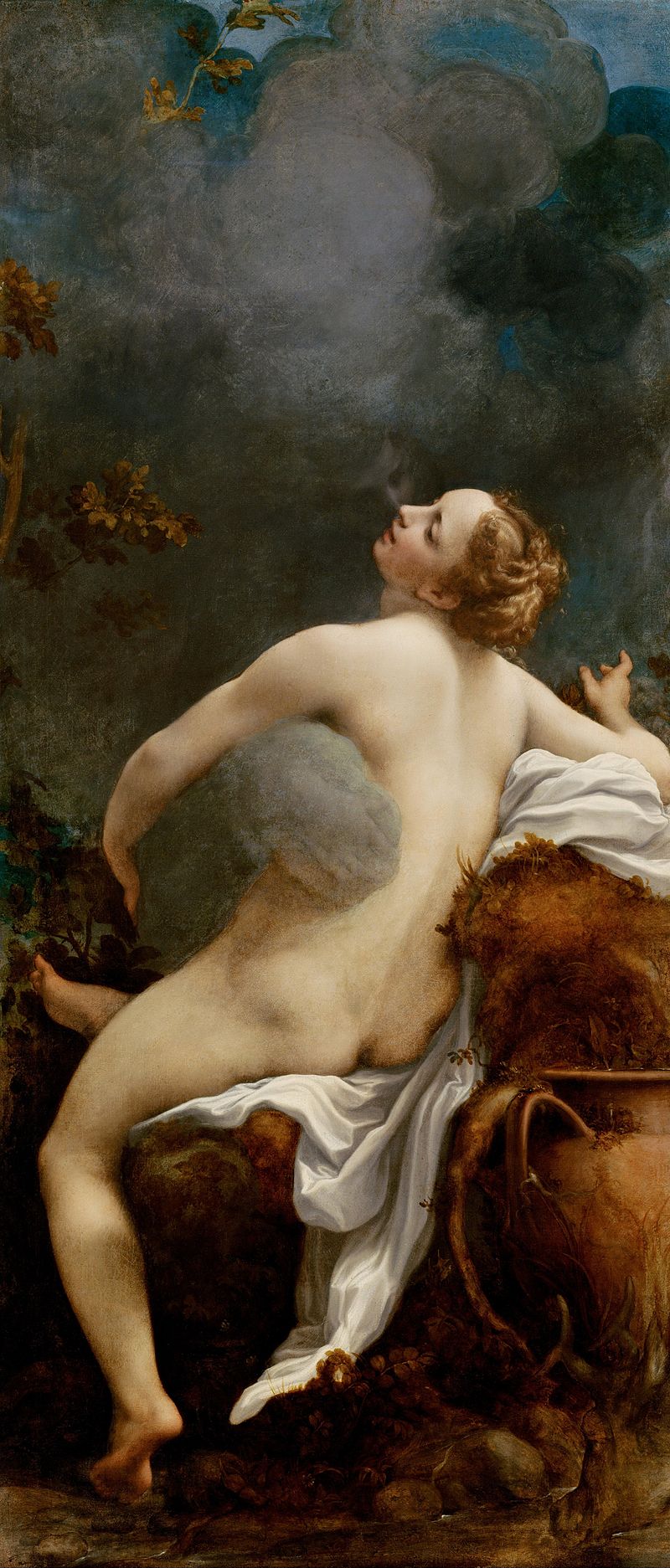

Giove ed Io - Correggio

C'è un bosco nell'Emonia, chiuso tutto intorno da gole scoscese:

Tempe è detto; e in mezzo il Peneo, che sgorga alle falde del Pindo,

scorre tumultuoso tra la spuma delle sue onde

e, precipitando a valle, solleva nebbie in vortici

di pulviscolo leggero, che come pioggia irrora

la cima degli alberi, e con gli scrosci assorda all'infinito.

Questa è la dimora, la sede, il sacrario del grande fiume;

qui, assiso in un antro scavato nella roccia,

governa le sue acque e le ninfe che in quelle vivono.

Ed ecco che, incerti se congratularsi con lui o consolare

un padre, qui si riuniscono per primi i fiumi della regione:

lo Sperchìo lussureggiante di pioppi, l'Enìpeo irrequieto,

il vecchio Apìdano, il mite Anfriso e l'Eante;

e poi gli altri fiumi che, dove il loro impeto li spinge,

portano sino al mare le correnti stanche di tanto vagare.

Soltanto l'Ínaco mancava: nascosto in fondo al suo antro

ingrossava le sue acque col pianto, affliggendosi disperato

per la scomparsa della figlia Io: non sa se viva ancora

o sia fra le ombre, ma non trovandola in nessun luogo

pensa che non sia più e in cuor suo teme il peggio.

Mentre tornava dal fiume paterno, l'aveva intravista Giove,

che le disse: «O vergine degna di Giove e che beato farai

lo sconosciuto che ti sposerà, ritìrati nell'ombra

di quei boschi profondi» (e l'ombra di quei boschi le indicava),

«ora che fa così caldo e più alto è il sole in mezzo al cielo.

E non temere di addentrarti sola fra covi di belve,

cammina tranquilla nel cuore del bosco: un dio ti protegge,

e non un dio qualunque, ma io, io che con mano potente

reggo lo scettro del cielo e scaglio fulmini in ogni luogo.

No, non fuggirmi!». Ma lei fuggiva; e già i pascoli di Lerna,

le piantagioni del Lirceo s'era ormai lasciata alle spalle,

quando il dio, nascosto un lungo tratto di terra con una distesa

di nebbia, fermò la sua fuga e le rapì l'onore.

Gettò in quel punto Giunone lo sguardo al centro dell'Argòlide

e, stupita che sotto un cielo terso folate di nebbia

avessero fatto notte, capì che non erano nebbie

di fiume o nate dall'umidità del suolo;

e, ben conoscendo le infedeltà del marito, sorpreso

tante volte in flagrante, si volse intorno a guardare dove fosse.

Poiché non lo trovò in cielo: «O m'inganno

o io sono tradita», disse e, precipitandosi giù dall'etere,

si posò sulla terra ordinando alle nebbie di dissolversi.

Ma Giove, prevedendo l'arrivo della moglie, aveva mutato

la figlia di Ínaco nelle forme terse d'una giovenca.

E anche così è bella. La figlia di Saturno, sia pure a stento,

ne ammira l'aspetto e, fingendo d'esserne all'oscuro,

chiede di chi sia, da dove venga e a quale armento appartenga.

Giove favoleggia che è nata dalla terra, perché smetta

d'indagarne l'origine, e lei gliela chiede in dono.

Che fare? Cedere l'amata sarebbe stato crudele,

non farlo sospetto; da un lato il panico lo sprona,

dall'altro lo trattiene amore. E quasi avrebbe vinto questo,

se negare a lei, moglie e sorella, il dono banale di una vacca,

non avesse rischiato di farle capire che vacca non era.

Ma anche avuta in dono la rivale, la dea non smise di temere

e, diffidando di Giove, paventò che gliela rubasse,

finché non l'ebbe data in custodia ad Argo, il figlio di Arèstore.

Cento occhi aveva Argo tutt'intorno al suo capo:

due alla volta riposavano a turno,

mentre gli altri stavano svegli, montando la guardia.

In qualunque modo si sistemasse, sorvegliava Io;

anche di spalle l'aveva davanti agli occhi.

Di giorno lascia che pascoli; quando il sole scende sottoterra,

la rinchiude, cingendole a disdoro il collo con una catena.

Di fronde d'alberi e di erba amara si nutre l'infelice,

e invece che in un letto si corica sulla terra priva a volte

anche d'una coltre erbosa, e s'abbevera in fiumi fangosi.

E se voleva tendere le braccia ad Argo

per supplicarlo, braccia non possedeva da tendergli;

se tentava di lamentarsi dalla bocca uscivano muggiti

e a quel suono rabbrividiva atterrita dalla sua stessa voce.

Giunse anche alle rive dell'Ínaco, dove un tempo giocava,

e come vide nell'acqua il suo muso e quelle strane corna,

fu presa da un brivido e si ritrasse sbigottita.

Le Naiadi e Ínaco stesso ignorano chi sia;

e lei segue il padre, segue le sue sorelle,

permette che la tocchino, si offre al loro stupore.

Il vecchio Ínaco, colta dell'erba, gliela porge:

lei gli lecca le mani, ne bacia le palme,

e non trattiene le lacrime: se potesse articolare verbo

avrebbe invocato aiuto, rivelato il nome e le sue disgrazie.

Ma in luogo di parole, furono i segni, tracciati nella sabbia

col piede, a chiarire la triste causa della metamorfosi.

«Ahimè infelice» esclama Ínaco, stringendo corna e collo

di quella giovenca bianca come neve che si lamenta.

«Ahimè infelice» ripete. «Tu, la mia figliola, tu, che ho cercato

in ogni angolo della terra? Minor dolore m'avresti dato

se non t'avessi ritrovata! Muta, non rispondi nulla

a ciò che dico, solo sospiri profondi esali dal tuo petto

e alle mie parole muggisci, è l'unica cosa che puoi.

Ed io che ignaro ti preparavo talamo e fiaccole nuziali,

con la speranza di avere prima un genero e poi nipoti:

ora dal gregge avrai il compagno, dal gregge tuo figlio.

Né posso troncare con la morte questo immenso dolore:

essere un dio è la condanna, quella porta mi è preclusa

e così senza fine continuerà in eterno il mio strazio!»

Mentre così si lamenta, Argo costellato d'occhi lo scaccia

e, strappata la figlia al padre, verso pascoli isolati

la sospinge; poi, salito in vetta a un monte che domina lontano,

di lassù scruta seduto in ogni luogo possibile.

Ma il re degli dei non può più tollerare che la sorella

di Foroneo soffra tanto, e chiama il figlio che gli fu partorito

dalla Pleiade luminosa, ordinandogli di uccidere Argo.

Un attimo e quello ha già le ali ai piedi, stretta in mano

la verga magica che infonde il sonno e sui capelli il copricapo;

così bardato il figlio di Giove balza dalla rocca paterna

giù sulla terra. Lì si toglie il copricapo

e depone le ali, solo la verga conserva,

e con questa, come un pastore, spinge per campagne fuori mano

caprette rubate passando e sulle canne intona una canzone.

Argo, il custode di Giunone, affascinato da quei suoni insoliti:

«Chiunque tu sia,» dice, «potresti sedere con me su questa roccia:

in nessun altro luogo c'è per le tue bestie più abbondanza

d'erbe e, come vedi, anche l'ombra ideale per un pastore».

Il nipote di Atlante si siede e, chiacchierando continuamente,

lo intrattiene lungo il giorno e, suonando canzoni sulla zampogna,

cerca di assopire quegli occhi sempre all'erta.

Ma quello si sforza di resistere al languore del sonno

e, per quanto il sopore avvolga una parte degli occhi,

l'altra continua a vegliare; ed anzi, visto che la zampogna

era invenzione recente, chiede come ciò sia avvenuto.

E allora Mercurio: «Sui monti gelidi dell'Arcadia,» risponde,

«tra le amadriadi di Nonacre, c'era famosissima

una Naiade, che le compagne chiamavano Siringa.

Non una volta sola aveva eluso le insidie dei Satiri

e di tutti gli altri dei che vivono nell'ombra dei boschi

o nel rigoglio dei campi: venerava la dea di Ortigia

votandosi alla castità. E appunto come Diana si vestiva,

tanto da trarre in inganno e scambiarla per la figlia di Latona,

se questa non avesse avuto un arco d'oro e lei di corno.

Malgrado ciò traeva in inganno. Pan che, mentre tornava

dal colle Liceo, la vide, col capo cinto d'aculei di pino,

le disse queste parole...». E non restava che riferirle:

come la ninfa, sorda alle preghiere, fuggisse per luoghi impervi,

finché non giunse alle correnti tranquille del sabbioso Ladone;

come qui, impedendole il fiume di correre oltre,

invocasse le sorelle dell'acqua di mutarle forma;

come Pan, quando credeva d'aver ghermito ormai Siringa,

stringesse, in luogo del suo corpo, un ciuffo di canne palustri

e si sciogliesse in sospiri: allora il vento, vibrando nelle canne,

produsse un suono delicato, simile a un lamento

e il dio incantato dalla dolcezza tutta nuova di quella musica:

«Così, così continuerò a parlarti», disse

e, saldate fra loro con la cera alcune canne diseguali,

mantenne allo strumento il nome della sua fanciulla.

Questo stava dicendo il dio di Cillene, quando s'accorse

che tutti gli occhi, lo sguardo velato di sonno, s'erano chiusi.

Subito tronca il racconto e, accarezzando con la sua verga magica

le palpebre illanguidite, ne assicura il sopore;

poi di furia, mentre vacilla, lo colpisce con la spada a falce

dove il capo s'unisce al collo e in un lago di sangue,

che imbratta i dirupi del monte, lo sbalza giù dal macigno.

O Argo, tu giaci: quella luce che possedevi in tante pupille,

è spenta; una tenebra sola grava sui tuoi cento occhi.

Li raccoglie la dea Saturnia e li fissa alle penne dell'uccello

che le è sacro, costellandogli la coda di gemme.

Poi, prendendo fuoco, scatena la sua ira

facendo apparire allo sguardo e alla mente della rivale argolica

l'orribile Erinni, ficcandole in petto un pungolo occulto

e facendola fuggire per tutta la terra in preda al terrore.

E non restavi che tu, Nilo, a quella corsa senza fine:

non appena vi giunse, protendendo indietro il collo,

si buttò in ginocchio sul margine di quella riva

e levando, come solo poteva, lo sguardo alle stelle,

con gemiti, lacrime e muggiti angosciosi

parve dolersi con Giove e supplicare la fine dei suoi mali.

Giove allora getta le braccia al collo della moglie

e la prega di por termine al castigo. «In futuro,

non temere,» le dice, «mai più ti darà motivo di dolore»

e chiama a testimone la palude dello Stige.

Come la dea si placa, Io riprende l'aspetto di un tempo

e torna com'era prima: spariscono le setole dal corpo,

rientrano le corna, si restringono le orbite degli occhi,

s'accorcia il muso, riappaiono braccia e mani,

e nel disfarsi lo zoccolo si apre in cinque dita.

Nulla sopravvive in lei della giovenca, tranne il candore;

felice d'usarne due soli, la ninfa si leva in piedi

ed esita a parlare per timore di muggire

come prima e con cautela ritenta l'idioma perduto.

Ora è una dea famosa, venerata da folle avvolte di lino.

Da lei si crede che, fecondata dal grande Giove,

sia nato Èpafo, che in diverse città ha santuari

insieme alla madre. Pari a lui per fierezza ed anni era Fetonte,

il figlio del Sole; e un giorno che questi, orgoglioso d'avere Febo

come padre, si vantava d'essergli superiore,

il nipote d'Inaco non lo tollerò: «Sciocco,» gli disse, «in tutto

tu credi a tua madre e vai superbo di un padre immaginario».

Avvampò Fetonte, e pieno di vergogna represse l'ira,

riferendo alla madre, Clìmene, quella calunnia; disse:

«E a tuo maggior dolore, madre mia, io che sono così impulsivo,

così fiero, m'imposi di tacere: non sopporto che qualcuno

abbia potuto insultarmi così, senza che potessi ribattere!

Ma tu, se è vero che discendo da stirpe celeste,

dammi prova di questi natali illustri e rivendicami al cielo».

Disse e intorno al collo della madre cinse le braccia,

scongiurandola, per il suo e il capo di Mèrope, per le nozze

delle sorelle, di dargli testimonianza del suo vero padre.

Non si sa se spinta dalle preghiere di Fetonte o più dall'ira

per l'accusa rivoltale, Clìmene levò al cielo

entrambe le braccia e fissando la luce del Sole:

«Per questo fulgore splendido di raggi abbaglianti,» disse,

«che ci vede e ci ascolta, io ti giuro, figliolo,

che tu sei nato da questo Sole che contempli e che regola

la vita in terra. Se ciò che dico è menzogna, mai più mi consenta

di guardarlo e sia questa luce l'ultima per i miei occhi!

Del resto non ti sarà fatica trovare la casa paterna:

la terra in cui risiede confina con la nostra, là dove sorge.

Se questo hai in animo, va' e chiedi a lui stesso».

Balza lieto Fetonte alle parole della madre

e, tutto preso dall'idea del cielo, lascia

la terra dei suoi Etiopi, attraversa l'India che si stende

sotto la vampa del sole, e di slancio arriva dove sorge il padre.

AUDIO 1-312

AUDIO 313-568

AUDIO 565-780 Libro II versi 1-110

Eugenio Caruso - 18-11-2020

Tratto da