Quello che tu chiami schiavo pensa che è nato come te, gode dello stesso cielo, respira la stessa aria, vive e muore, come viviamo e moriamo noi. Puoi vederlo libero cittadino ed egli può vederti schiavo.

Seneca

INTRODUZIONE

Chiudo queste "manifestazioni di affetto" per Dante, in occasione del 700^ anniversario della mortre, con quest'ultima opera, meno conosciuta, ma molto importante per comprendere l'evoluzione della nostra lingua.

Sandro Botticelli, Dante Alighieri, tempera su tela, 1495

Il De vulgari eloquentia (L'eloquenza della lingua volgare) è un trattato in lingua latina scritto tra il 1303 ed i primi mesi del 1305.

Pur affrontando il tema della lingua volgare, fu scritto in latino in quanto rivolto principalmente ai dotti del tempo per mostrare loro la bellezza della lingua volgare nella loro lingua, appunto il latino. Inoltre, Dante scrisse in latno per difendersi da eventuali accuse di incultura e soprattutto perché si stava rivolgendo non al popolo bensì alle persone dotte. Il trattato avrebbe dovuto comprendere almeno quattro libri, ma Dante ne compose soltanto uno e parte del secondo. L'opera si apre con una metafora: Dante dichiara che userà il suo “ingegno e gli scritti e la cultura di altri” per riempire una coppa così grande e per mescerne un dolcissimo idromele.

Il tema centrale dell'opera è l'eloquenza della lingua volgare: nel trattare la materia in modo completo, Dante mette al centro la ricerca di un volgare illustre, ovvero quel volgare che possa assumere i caratteri di lingua letteraria all'interno del variegato panorama linguistico italiano. Grande importanza riveste anche come trattato di stilistica e di metrica: infatti Dante, dopo aver inquadrato gli stili tragico (nell'accezione di più elevato) e comico (il più umile), codifica e teorizza la canzone di endecasillabi come forma metrica d'eccellenza, adatta allo stile tragico.

Secondo il progetto originale, il trattato sarebbe stato diviso in 4 libri, ma in realtà il lavoro di Dante si è interrotto al capitolo XIV del secondo. L'inizio del primo libro tratta dell'origine delle lingue e delle loro tipologie storico-geografiche. Nelle pagine seguenti Dante affronta il problema della lingua letteraria unitaria, aprendo la cosiddetta "questione della lingua". I paragrafi relativi offrono preziose indicazioni sulla realtà linguistica del primo Trecento. Dante vi classifica i dialetti italiani (volgari municipali) e cerca di individuare quello che ha le caratteristiche per imporsi come lingua letteraria. Nella sua rassegna egli adotta come tratti divisori il fiume Po e la catena degli Appennini, ottenendo una ideale croce che quadripartisce le lingue locali.

Dante definisce la lingua volgare quella lingua che il bambino impara dalla balia, a differenza della grammatica (termine con cui Dante indica il latino) vista come lingua immutabile e ritenuta un prodotto artificiale delle élite. L'autore afferma, dunque, la maggiore nobiltà della lingua volgare, perché è la lingua naturale, la prima ad essere pronunciata nella vita sua e dei suoi lettori: la novità dantesca sta poi anche nell'individuare gli strumenti del volgare come adatti ad occuparsi di qualsiasi argomento, dall'amore alle virtù e alla guerra.

Nel IV capitolo apre la questione di chi sia stato il primo essere umano dotato di parola. La risposta è che la favella sarebbe stata data ad Adamo all'atto stesso della sua creazione (avrebbe pronunziato la parola "El", Dio in ebraico, come invocazione al creatore), anche se la prima persona di cui nella Bibbia viene riferito un discorso è Eva, a cui si riferisce il dialogo con il serpente (il diavolo tentatore).

Tra tutti i volgari italiani, l'autore ne cerca uno che sia illustre, cardinale, aulico e curiale:

- illustre perché doveva dare lustro a chi lo parlava;

- cardinale così come il cardine è il punto fisso attorno al quale gira la porta, allo stesso modo la lingua deve essere il fulcro attorno al quale tutti gli altri dialetti possono ruotare;

- aulico e curiale perché dovrebbe essere degno di essere parlato in una corte e in tribunale.

Egli non ritiene nessuno dei volgari italiani degno di questo scopo, nonostante alcuni di essi, come il toscano, il siciliano e il bolognese, abbiano un'antica tradizione letteraria. Il volgare ideale viene allora definito con un procedimento deduttivo, come una creazione retorica che si ritrova nell'uso dei principali scrittori del tempo, incluso lo stesso Dante.

Altro tema sul quale il poeta fa chiarezza è quello degli stili in relazione alle tre principali tematiche, accostandovi anche una precisa esemplificazione: armi, amore e rettitudine trovano i loro grandi esponenti nella lingua provenzale, rispettivamente in Bertran de Born, Arnaut Daniel e Giraut de Bornelh. In Italia manca un poeta delle armi, mentre amore e rettitudine, secondo il poeta, hanno tra gli autori italiani in lingua volgare i massimi rappresentanti rispettivamente in Cino da Pistoia e nel suo amico, perifrasi con cui Dante indica sé stesso.

Il De vulgari eloquentia nel dibattito sulla lingua italiana

Nell'ambito del dibattito tra italianisti, che proponevano di usare una koiné di dialetti su base toscana, e i "toscanisti", tra cui Manzoni, che invece sostenevano che l'italiano dovesse essere il puro dialetto fiorentino, i primi presero il De vulgari eloquentia a manifesto, leggendovi una ricerca di una lingua unitaria anche parlata.

Di diverso avviso fu invece Manzoni, il quale in una lettera scritta nel 1868 sostiene che nel De vulgari eloquentia Dante abbia affrontato la questione del volgare solo per legittimare l'uso del volgare per trattare temi nobili in contesto letterario e per costruire una norma letteraria unitaria, cioè una lingua unitaria unicamente scritta, ma in nessun passaggio egli lo propone come lingua corrente del popolo: "Al libro De Vulgari Eloquio è toccata una sorte, non nova nel suo genere, ma sempre curiosa e notabile; quella, cioè, d'esser citato da molti, e non letto quasi da nessuno, quantunque libro di ben piccola mole, e quantunque importante, non solo per l'altissima fama del suo autore, ma perché fu ed è citato come quello che sciolga un'imbarazzata e imbarazzante questione, stabilendo e dimostrando quale sia la lingua italiana."

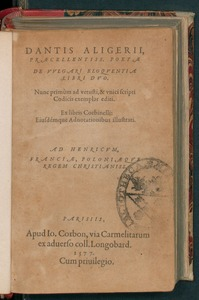

Edizione del 1577

RIASSUNTO DEL TESTO

LIBRO I

I. Dante è consapevole di essere il primo a scrivere un trattato sul volgare, un’opera necessaria a tutti, anche alle donne e ai bambini. Innanzi tutto Dante definisce la lingua volgare come il linguaggio che i bambini apprendono da chi li circonda quando iniziano ad articolare i suoni, spesso imitando la nutrice. Esiste poi un’altra lingua chiamata grammatica che sarebbe il latino (ma anche il greco antico è una grammatica) che è stata costruita artificialmente dall’uomo. Non tutti riescono a imparare la grammatica perché richiede tempo e studio. Il volgare è più nobile della grammatica perché fu la prima lingua usata dal genere umano ed è parlata in tutto il mondo.

II. L’uomo è l’unica creatura di Dio in grado di parlare. Gli angeli infatti non parlano, comunicano tra loro grazie a una rapidissima ed ineffabile capacità dell’intelletto. Gli angeli dannati per manifestare la loro perfidia non hanno bisogno di conoscere l’uno i pensieri dell’altro poiché si conobbero tra loro prima della condanna. Gli animali invece non hanno bisogno di una lingua poiché le bestie appartenenti alla stessa specie hanno in comune atti e sensazione, mentre per quelli di specie differente l’apprendimento di un linguaggio sarebbe dannoso, poiché non avrebbero rapporti amichevoli. Alcuni animali, come le gazze, riescono a imitare i suoni prodotti dall’uomo mentre parla, ma ciò non significa che sappiano parlare.

III. L”uomo non è mosso dall’istinto di natura come gli animali ma agisce secondo ragione, la quale è differente a seconda dell’individuo; ne consegue che è come se ogni uomo fosse una specie a sé. L’uomo non può comunicare attraverso un rispecchiamento spirituale come gli angeli, perché è vincolato dal corpo mortale. Per comunicare all’uomo serve un linguaggio razionale e sensibile: deve essere razionale affinché l’uomo possa esprimersi a suo arbitrio e sensibile in quanto deve passare necessariamente attraverso un mezzo sensibile, il suono.

IV. Leggendo la Genesi sembrerebbe che il primo essere vivente a parlare fosse Eva, che avrebbe risposto verbalmente alle tentazioni del diavolo. Secondo Dante sarebbe più ragionevole pensare che avesse parlato prima un uomo, coerentemente con il maschilismo imperante dell’epoca. L’argomento del primo discorso pronunciato dall’uomo riguarderebbe Dio, perché Dio è gioia. Probabilmente l’uomo avrebbe risposto a una domanda di Dio ma ciò non significa che Dio avrebbe parlato in quella che per noi è una lingua.

V. Dio conosce il pensiero dell’uomo senza che questi si esprima verbalmente, ma gli avrebbe concesso la parola semplicemente per rendere gloria al Creatore. Se l’uomo è stato creato in Paradiso, ha parlato per la prima volta in Paradiso, se è stato creato fuori da esso, avrà parlato al di fuori del Paradiso.

VI. E’ sciocco pensare che il proprio idioma sia quello adottato dal primo uomo, infatti Dante è consapevole che esistono lingue migliori del volgare toscano così come esistono terre e città migliori della Toscana e di Firenze. La prima lingua parlata dall’uomo fu l’ebraico, che sopravvisse al crollo della torre di babele affinché Cristo potesse comunicare in tale idioma.

VII. Suggestionati dal gigante Nembrot, l’uomo iniziò a costruire la torre di Babele per raggiungere il cielo nel tentativo di superare Dio. Nel cantiere si comunicava in ebraico ma, quando la torre crollò, gli uomini iniziarono a parlare lingue differenti e, non riuscendo a coordinare i lavori, dovettero rinunciare all’impresa. Dopo la punizione divina, chi aveva svolto nel cantiere le attività più nobili, come gli architetti, parlava le lingue più rozze, chi invece aveva praticato le attività più umili, come gli spaccapietre, parlava le lingue più nobili. Gli ebrei, che si erano astenuti dal costruire la torre, continuarono a parlare la lingua sacra.

VIII Gli uomini si dispersero in tutti gli angoli del mondo sino all’Europa, ove si sviluppò un idioma triplice, suddiviso in uno parlato nelle regioni meridionali, uno parlato nelle regioni settentrionali e il greco. Da un unico idioma, a causa della punizione divina, si svilupparono diversi volgari. In tutta la zona che va dalle paludi della Meotide ai confini occidentali dell’Inghilterra si parla un unico volgare, che risponde a domanda affermativa con “iò”. Nella nostra zona si parla un idioma tripartito chiamato tripharium: gli spagnoli, che vivono nel sud della Francia (Dante ha chiamato così i francesi del sud), e per rispondere affermativamente dicono “oc”, i francesi del nord della Francia che dicono “oil” e gli italiani, che saremmo noi, i quali dicono “sì”. Queste tre lingue, che originariamente erano una sola, hanno molti termini in comune come “Dio”, “cielo”, “mare”, “terra”, “vive” e soprattutto “amore”.

IX Le tre lingue dell’idioma tripharium mutano al loro interno, perciò l’idioma parlato nella parte destra d’Italia (utilizzando come spartiacque l’Appennino) è diverso dalla parte sinistra, ma anche all’interno di uno stesso lato ci sono differenze. Persino all’interno di una stessa città ci sono differenze, come accade per i diversi quartieri della città di Bologna. Siccome l’uomo è un animale mutevole, la lingua cambia nel tempo e nello spazio così come variano costumi e usanze, anche se il cambiamento nel tempo non è immediatamente percepibile perché si verifica in un arco di tempo molto vasto. La grammatica non è soggetta a tale mutamento in quanto è stata regolata dal consenso tra le genti per permettere agli esseri umani di comprendersi a distanza nel tempo e spazio.

X. I fondatori della grammatica, prendendo “sic” come avverbio affermativo, sembrano avvantaggiare gli italiani, che dicono “sì”. La lingua d’oil è eccellente nel volgare, infatti è proprio in tale lingua che sono state scritte le avventure di re Artù. La lingua d’oc è invece ineguagliabile nella poesia, come per esempio nei componimenti di Peire d’Alvernia. La lingua italiana invece può vantarsi di essere stata utilizzata da Cino da Pistoia e da un suo “amico” (si ritiene che sia Dante stesso).

L’Italia è divisa in due parti, destra e sinistra, dallo spartiacque appenninico. A destra troviamo: una parte della Puglia, Roma, il Ducato di Toscana, la Marca Genovese, le isole. A sinistra invece troviamo: il Friuli, l’Istria, una parte della Puglia, la Marca Anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana. Secondo Dante esistono quattordici volgari, tutti differenti tra loro, persino all’interno di una stessa città.

XI. Dante ora analizza tutti i volgari italiani alla ricerca della lingua più illustre d’Italia. I Romani sono esclusi perché il loro linguaggio sembra un turpiloquio ed è infatti la lingua più brutta d’Italia; gli abitanti della Marca Anconitana e gli Spoletini sono esclusi, perché il loro idioma è stato deriso da molte canzoni. Anche i Milanesi e i Bergamaschi sono derisi da molti componimenti, mentre gli Aquileiesi e gli Istriani hanno una pronuncia crudissima, con loro sono esclusi anche gli abitanti del Casentino e di Fratta. I Sardi sono gli unici che non paiono avere un volgare proprio e imitano la grammatica.

XII. Il Siciliano ha una fama superiore agli altri volgari grazie alla scuola siciliana ma, se consideriamo la parlata media, non può essere scelto perché la pronuncia è troppo lenta. Se analizziamo invece il volgare illustre, non può essere eletto migliore volgare italiano perché molti poeti siciliani si sono allontanati da tale idioma; lo stesso vale per gli abilissimi poeti Apuli (nord della Puglia) e la loro lingua.

XIII. I Toscani ritengono che il loro volgare sia il migliore, ma hanno torto anche se molti poeti toscani hanno raggiunto l’eccellenza nel volgare, come Giudo Cavalcanti, Lapo Gianni, “un altro” non specificato (probabilmente lo stesso Dante) e Cino Da Pistoia. Siccome molti poeti toscani si sono discostati dal loro idioma natale, neppure il volgare toscano può essere considerato il migliore linguaggio italiano.

Neppure i Genovesi meritano tale titolo, perché pronunciano troppo spesso la lettera z, che ha un suono molto duro.

XIV. In Romagna si parla invece sia un volgare dalla pronuncia effemminata, sia un volgare irsuto e ispido, aspro per parole e accenti; quest’ultimo volgare è parlato da tutti coloro che dicono “magara”, come i Bresciani, i Veronesi e i Vicentini. Non meritano di essere considerati i Padovani perché sincopano i participi in -tus e i nomi in -tas, come in “mercò” e “bontè”. I Trevigiani invece pronunciano la “u” come una “f”. Sono esclusi anche i Veneziani: tra loro solo Aldobrandino Padovano ha tentato di abbandonare il linguaggio materno per parlare un volgare curiale.

XV. I Bolognesi parlano la lingua più bella, in quanto hanno preso dagli Imolesi la morbidezza e la mollezza, dai Modenesi l’asprezza tipica dei Lombardi (ereditata dai Longobardi), così come molti altri dialetti hanno ereditato qualcosa dai loro vicini. Sordello ha abbandonato il proprio dialetto mantovano. A causa dell’asprezza lombarda, non si trovano validi poeti a Ferrara, Modena e a Reggio Emilia. Il volgare bolognese è caratterizzato dalla mescolanza di caratteristiche opposte e dalla dolcezza, pertanto Dante lo considera il migliore dei volgari municipali d’Italia, ma non il migliore in assoluto, in quanto non è né regale né illustre e poiché alcuni poeti, come Guinizzelli,, Ghislieri, Fabruzzo e Onesto lo hanno abbandonato in favore di altre parlate. Trento, Torino e Alessandria non hanno una lingua pura perché sono troppo vicini ai confini d’Italia e subiscono dunque l’influenza di dialetti stranieri.

XVI. Siccome ogni cosa è misurabile, è necessario trovare un’unità di misura con cui giudicare i volgari. Un volgare, per essere perfetto, deve essere illustre, cardinale, regale e curiale; tutti i volgari italiani sono valutati secondo tali caratteristiche. E’ tuttavia evidente, dopo l’analisi effettuata nelle pagine precedenti, che in Italia non esiste un volgare perfetto.

XVII. Il volgare illustre “è eccellente per magistero e potere e innalza i suoi con onore e gloria”. Privando una parlata di tutte quelle imperfezioni tipiche dei volgari italiani, si ottiene una lingua nobile, perfetta e “urbana”, come quella utilizzata nelle loro canzoni da Cino Pistoiese e da un suo amico (Dante).

XVIII. Per essere cardinale un volgare deve poter influenzare tutti gli altri volgari, come il cardine sorregge la porta e consente di aprirla. Il volgare regale sarebbe quello parlato in un’ipotetica reggia d’Italia. Sarebbe invece curiale il volgare le cui norme sarebbero state prestabilite dagli italiani più prestigiosi. Sebbene l’Italia sia divisa e priva di una curia riconosciuta formalmente, Dante ritiene che esista una curia “dispersa” in tutta Italia.

XIX. Un volgare regale, curiale, illustre e cardinale sarebbe degno di essere chiamato volgare italiano. Hanno adottato un volgare italiano i più grandi maestri di poesia italiana.

LIBRO II

I Il volgare illustre italiano può essere utilizzato sia in prosa sia in versi; i componimenti in metrica sono esemplari per la prosa. Dante inizia ad analizzare il testo in versi. A prima vista sembrerebbe che qualunque poeta dovrebbe utilizzare il linguaggio elevato, in quanto ciò che è illustre dovrebbe migliorare ciò che è inferiore. Tutto ciò invece è sbagliato, infatti una lingua esemplare deve essere usata solo per i componimenti più alti, scritti da chi possiede cultura e ingegno, così come la magnificenza si addice ai solo nobili e non al popolo. Mescolando ciò che è alto con ciò che è basso si estrinseca l’inferiorità di ciò che è più vile, così come le donne brutte appaiono ancora più brutte se si avvicinano a delle bellissime fanciulle. Spesso inoltre non è possibile distinguere l’illustre dal vile quando questi vengono uniti così come, quando si fondono l’oro e l’argento, non si riconoscono più i metalli originari.

II Il più illustre di tutti i volgari deve essere utilizzato solamente per scrivere di argomenti degni. L’uomo è dotato di un’anima triplice: un’anima vegetativa, simile a quella delle piante, che lo induce a ricercare l’utile; un’anima animale, che lo sprona a perseguire il piacere come le bestie; un’anima razionale, di natura angelica, che lo guida nella ricerca del bene. In tutte e tre queste attività dobbiamo individuare ciò che è “grandissimo” e pertanto merita di essere cantato in volgare illustre italiano.

Il perseguimento dell’utile più illustre consiste nella salvaguardia della salute fisica; la ricerca del massimo piacere riguarda il dilettarsi nell’amore terreno; il bene è invece identificabile con la virtù. Salute, amore e virtù sono dunque gli argomenti più alti che si possano cantare, essi consistono rispettivamente nella prodezza nelle armi, la passione d’amore e la retta volontà. La prima è cantata da Bertrand de Born, la seconda da Arnaut Daniel, la terza da Giraut de Bornelh. Cino Pistoiese è maestro nel cantare l’amore, il suo amico (Dante) eccelle nel cantare la rettitudine.

A Dante non risulta che esistano poeti d’armi che cantino in volgare italiano.

III Le canzoni sono la forma più eccellente di componimento poetico, in quanto la ballata è stata composta per i danzatori. D’altro canto, la ballata supera in eccellenza i sonetti. Essendo più nobili, le canzoni sono conservate con la massima cura, come sa chi ha familiarità con i libri. Il metro e la tecnica delle canzoni sono le più nobili, infatti la tecnica presente nelle canzoni si ritrova nelle altre forme metriche, ma non viceversa. Solo nelle canzoni si trova ciò che è stato pensato dai poeti.

IV Dante afferma di voler parlare di ballate e sonetti nel quarto libro, che non scriverà mai. Più ci si accosta ai grandi poeti, più correttamente si farà poesia, tuttavia ciascuno deve proporzionare il valore della materia alle proprie forze, affinché non gli capiti di “finire nel fango a causa del troppo carico sulle spalle”, come insegna Orazio. Dante considera la tragedia lo stile superiore, la commedia quello inferiore e l’elegia quello degli infelici. Lo stile tragico prevede l’utilizzo del volgare illustre e della canzone, quello comico un volgare mezzano misto al volgare umile, l’elegia il solo volgare umile. Solo nello stile tragico possono essere cantati la salvezza, l’amore e la virtù. Per imparare a scrivere in stile tragico servono lavoro e fatica, ci riescono solo coloro che nell’Eneide sono chiamati i “diletti da Dio”. Coloro che non sono in grado di comporre a tali livelli dovrebbero astenersi dal cercare di scrivere in stile tragico.

V Nessuno ha composto versi con più sillabe dell’endecasillabo, oppure più brevi del trisillabo. I versi più utilizzati sono il quinario, il settenario, l’endecasillabo e il trisillabo. L’endecasillabo è il verso più alto per durata, capacità d’espressione, costruzione e vocaboli. Il settenario viene subito dopo il verso più celebre, seguono il quinario e il trisillabo. Il novenario, che assomiglia ad un trisillabo triplicato, è caduto in disuso. I parisillabi vengono usati raramente per la loro grettezza: essendo i numeri pari inferiori a quelli dispari, i versi pari sono inferiori ai versi dispari.

VI I costrutti sono una regolata sequenza di parole, essi possono essere corretti o scorretti. Dante vuole analizzare solo ciò che è sommo. Esistono vari livelli di costrutti: quello insipido, quello dei princpianti, quello sapio, quello degli scolari, quello più grazioso, quello di chi maneggia un poco la retorica e quello eccelso, degli illustri scrittori. Dante considera quest’ultimo, il costrutto più elegante. Seguono poi degli esempi di costrutti supremi. Critica poi aspramente lo stile di Guittone Aretino.

VII Il discorso illustre deve essere composto da vocaboli grandiosi, appartenenti allo stile più nobile. I vocaboli si dividono in infantili, femminei e virili (quelli prediletti da Dante); questi ultimi si suddividono in campagnoli e cittadini. I vocaboli cittadini, più nobili, si suddividono in “Ben petinati” e irsuti, che Dante considera grandiosi, e lisci e ispidi, dotati di sonorità ridonda. Lo scrittore deve utilizzare solo i termini grandiosi: le parole “ben pettinate”, di circa tre sillabe, senza accento acuto o circonflesso, senza z e x e senza liquide raddoppiate e messe subito dopo una muta; le parole irsute sono quelle di necessità o ornamento del volgare illustre. Le parole necessarie sono quelle che non si possono evitare, come i monosillabi sì, no, me, te ecc… e le interiezioni. Le parole ornamentali invece sono i polisillabi che, mescolati ai “ben pettinati”, fanno un aspetto armonioso, sebbene abbiano asprezza di aspirazione e d’accento, di doppie, di liquide e di eccesso di lunghezza.

VIII La canzone è “azione del cantare” e può essere azione attiva o passiva. Una canzone è attiva quando è opera del suo autore, invece è passiva quando viene recitata in un periodo successivo alla composizione, dall’autore o da un altro soggetto, accompagnata dalla musica o meno. E’ più utile denominare la canzone dal suo essere agita in qualità di azione piuttosto che per l’effetto che opera sugli altri. La modulazione musicale non viene chiamata canzone, ma tono, nota o melodia. Coloro che compongono armonicamente parole chiamano invece le loro opere canzoni. La canzone non è altro che l’atto di dire parole armonizzate per l’accompagnamento musicale; più precisamente, è la regolata composizione in stile tragico di stanze uguali, senza ritornello, in funzione di un concetto unitario. Quando si tratta di un’opera in stile comico, si parlerà di canzonetta.

IX La canzone è una composizione regolata da stanze, in ciascuna delle quali è contenuta tutta l’arte specifica della canzone. Così come la canzone è il contenitore di tutto il pensiero dell’opera, la stanza accoglie in sé la tecnica. Le stanze di una canzone devono avere le stesse caratteristiche. La canzone si distingue in partizione melodica, disposizione delle parti e numero dei versi e delle sillabe. La rima non appartiene alla tecnica specifica della canzone, in quanto le canzoni possono essere realizzate seguendo uno schema libero. Possiamo definire la stanza come una compagine di versi e di sillabe piegata a una data melodia e a una certa disposizione.

X Ogni stanza è costruita in modo tale da ricevere una certa melodia. Ci sono stanze con una sola melodia, senza ripetizioni di motivi melodici e senza diesis (passaggio da una melodia all’altra), come la maggior parte di quelle scritte da Arnaut Daniel. Altre stanze invece ammettono la diesis, che prevede la ripetizione della melodia. Se la ripetizione avviene prima della diesis, la stanza ha dei piedi (due, talvolta tre); se la ripetizione è dopo la diesis, si dice che la stanza ha delle volte. Se non c’è ripetizione prima, la stanza avrà una fronte, se la ripetizione non c’è dopo, si parlerà di stanza con sirma o coda.

XI La disposizione consiste nella divisione della melodia nell’intreccio dei versi e nel rapporto con le rime. Fronte, volte, piedi, coda e sirma possono avere tra loro rapporti diversi. […] (viene in seguito spiegata la natura di tali rapporti e sono riportate altre spiegazioni di natura tecnica, che non ho schematizzato in quanto non sono richiesti per il conseguimento del mio esame di Linguistica italiana).

Giorgio Vasari, Sei poeti toscani (da destra: Cavalcanti, Dante, Boccaccio, Petrarca, Cino da Pistoia e Guittone d'Arezzo), pittura a olio, 1544,

TESTO IN ITALIANO (Per chi avesse voglia di approfondire, pubblico il testo integrale tradotto)

( Traduzione tratta dal sito Dante Online )

LIBRO PRIMO.

I. [INCIPIT LIBER DE VULGARI ELOQUIO, SIVE IDIOMATE, EDITUS PER DANTEM.]

1. Poiché non ci risulta che nessuno prima di noi abbia svolto una qualche trattazione sulla teoria dell'eloquenza volgare, e ci è ben chiaro che quest'arte dell'eloquenza è necessaria a tutti - tant'è vero che a essa tendono non solo gli uomini, ma anche le donne e i bambini, per quanto lo consente la natura - nel nostro desiderio di illuminare in qualche modo il discernimento di coloro che vagano come ciechi per le piazze, e spesso credono di avere davanti a sé ciò che sta alle loro spalle, tenteremo, assistiti dal Verbo che ci ispira dal cielo, di giovare alla lingua della gente illetterata; e per riempire una così grande coppa non ci limiteremo ad attingere l'acqua del nostro ingegno, ma, desumendo e mettendo assieme da ciò che altri ci forniscono, vi mescoleremo dentro quanto vi è di meglio, così da poterne mescere un dolcissimo idromele. 2. Ma dato che qualunque disciplina ha il compito non già di dimostrare, bensì di dichiarare il proprio fondamento, in modo che si sappia su che cosa essa verte, diremo, affrontando rapidamente la questione, che chiamiamo lingua volgare quella lingua che i bambini imparano ad usare da chi li circonda quando incominciano ad articolare i suoni; o, come si può dire più in breve, definiamo lingua volgare quella che riceviamo imitando la nutrice, senza bisogno di alcuna regola. 3. Abbiamo poi un'altra lingua di secondo grado, che i Romani chiamarono "grammatica". Questa lingua seconda la possiedono pure i Greci e altri popoli, non tutti però: in realtà anzi sono pochi quelli che pervengono al suo pieno possesso, poiché non si riesce a farne nostre le regole e la sapienza se non in tempi lunghi e con uno studio assiduo. Di queste due lingue la più nobile è la volgare: intanto perché è stata adoperata per prima dal genere umano; poi perché il mondo intero ne fruisce, benché sia differenziata in vocaboli e pronunce diverse; infine per il fatto che ci è naturale, mentre l'altra è, piuttosto, artificiale. Ed è di questa, la più nobile, che è nostro scopo trattare.

II. [Quod solus homo habet comercium sermonis.]

1. Questa è dunque la nostra vera lingua primaria. Ma non dico "nostra" come se fosse possibile l'esistenza di altra lingua oltre a quella dell'uomo: solo all'uomo infatti, fra tutti gli esseri, è stata concessa la parola, perché solo a lui era necessaria. Parlare non era necessario agli angeli, non agli animali inferiori, anzi per loro questo dono sarebbe stato inutile: ed è ben certo che la natura rifugge da operazioni inutili. 2. Consideriamo infatti con attenzione ciò a cui si mira quando parliamo: è chiaro che non si tratta d'altro che di estrinsecare agli altri ciò che la nostra mente concepisce. Ora gli angeli, per effondere i loro pensieri glorificanti, possiedono una rapidissima e ineffabile capacità intellettuale, in virtù della quale ciascuno si fa compiutamente palese all'altro con la sua sola esistenza, o meglio attraverso quello Specchio splendentissimo in cui tutti si riflettono nel pieno della loro bellezza e si rispecchiano con tutto l'ardore del loro desiderio: è dunque evidente che essi non avevano bisogno di alcun segno linguistico. 3. A un'eventuale obiezione a proposito di quegli spiriti che caddero in rovina, si può rispondere in due modi: in primo luogo che, siccome trattiamo delle cose che sono necessarie al retto vivere, dobbiamo lasciarli da parte, perché nella loro perversione si rifiutarono di attendere gli effetti dell'opera amorosa di Dio; secondariamente, e meglio, che i demòni in questione, per manifestarsi reciprocamente la loro perfidia, non hanno bisogno d'altro se non che ciascuno conosca esistenza e grado di malvagità dell'altro: e certo tutto ciò lo sanno, dato che si sono conosciuti l'un l'altro prima della loro rovina. 4. Quanto agli animali inferiori, dato che sono guidati dal mero istinto naturale, non fu necessario dotare neppure loro di linguaggio: e in effetti tutti gli animali appartenenti alla stessa specie hanno in comune gli stessi atti e passioni, sicché attraverso i propri possono conoscere quelli degli altri; mentre agli animali di specie diverse un linguaggio che li unisse non solo non era necessario, ma sarebbe stato certamente dannoso, dato che tra loro non doveva esserci nessun rapporto amichevole. 5. E se qui qualcuno, pensando al serpente che comunicò con la prima donna, o all'asina di Balaam, obietta che entrambi hanno dunque parlato, rispondiamo questo: che sono stati l'angelo con l'una e il diavolo con l'altro ad operare in maniera tale che gli animali stessi mossero i loro organi in modo da farne uscir fuori una serie di suoni articolati come un vero e proprio discorso; il che non vuol dire che l'atto dell'asina sia stato qualcosa di diverso da un raglio o quello del serpente altro che un sibilo. 6. Se poi qualcuno vuole ricavare un argomento in contrario da quanto dice Ovidio nel quinto delle Metamorfosi sulle gazze parlanti, rispondiamo che egli parla figuratamente, e in realtà intende altro. E se infine si dirà che tuttora ci sono le gazze e altri uccelli che parlano, affermeremo che è falso, perché un simile atto non è linguaggio, ma una forma di imitazione del suono della nostra voce; o insomma che essi si sforzano di imitarci in quanto produciamo suoni, ma non in quanto parliamo. Per cui se uno dicesse a chiara voce "gazza" e si sentisse rimandare la stessa parola "gazza", questa non sarebbe altro che una riproduzione o imitazione dei suoni di chi aveva parlato prima. 7. E così è chiaro che la parola è stata concessa solo all'uomo. Ma perché a lui era necessaria? È quanto cercheremo di analizzare brevemente.

III. [ Quod necessarium fuit homini comercium sermonis. ]

1. Poiché dunque l'uomo non è guidato dall'istinto naturale ma dalla ragione, e questa a sua volta assume forme diverse nei singoli quanto a capacità sia di discernimento che di giudizio che di scelta, tanto che sembra quasi che ogni uomo goda del privilegio di costituire una specie a sé, dobbiamo ritenere che nessuno comprenda un altro attraverso i propri atti e passioni, come fanno le bestie. E neppure si dà che l'uno si immedesimi nell'altro per mezzo di un rispecchiamento spirituale, come avviene agli angeli, perché lo spirito umano è gravato dallo spessore e dall'opacità di un corpo mortale. 2. È stato perciò necessario che il genere umano disponesse, per la mutua comunicazione dei pensieri, di un qualche segno insieme razionale e sensibile: perché, dato il suo compito di ricevere i propri contenuti dalla ragione e a questa recarli, doveva essere razionale; e doveva essere sensibile data l'impossibilità che si trasmetta alcunchè da ragione a ragione se non attraverso una mediazione dei sensi. Per cui se fosse soltanto razionale non avrebbe libero passaggio; se fosse soltanto sensibile non potrebbe ricevere nulla dalla ragione né introdurre nulla in essa. 3. Ecco, è questo segno quel nobile fondamento di cui parliamo: fenomeno sensibile in quanto è suono; fenomeno razionale in quanto ciò che significa, lo significa evidentemente a nostro arbitrio.

IV. [Cui homini primum datus est sermo; quid primo dixit, et sub quo idiomate.]

1. In base a ciò che si è detto in precedenza è manifesto che solo all'uomo è stato concesso di parlare. A questo punto penso si debba indagare su quanto segue: a quale uomo per primo sia stata concessa la facoltà della parola, e cosa abbia detto per incominciare, e a chi, e dove, e quando; infine a quale idioma sia appartenuto il protolinguaggio che ne è scaturito. 2. In verità, stando a quanto dice il Genesi all'inizio, dove la Santissima Scrittura tratta dell'origine del mondo, risulta che a parlare prima di tutti è stata una donna, cioè Eva, la presuntuosissima Eva, quando al diavolo che la sollecitava ha risposto: "Noi mangiamo i frutti degli alberi che stanno nel paradiso; ma il frutto dell'albero che sta al centro del paradiso, Dio ci ha imposto di non mangiarlo né toccarlo, che non ci accada di morirne". 3. Tuttavia, benché nei testi si trovi che per prima ha parlato una donna, è più conforme alla ragione ritenere che sia stato l'uomo a parlare per primo, ed è sconveniente non pensare che un atto così nobile del genere umano sia sgorgato prima dalle labbra di un uomo che da quelle di una donna. Perciò è ragionevole la nostra opinione che la parola sia stata concessa ad Adamo in persona per primo da Colui che l'aveva appena plasmato. 4. Quanto poi alla prima parola che ha fatto risuonare la voce del primo parlante, non ho la minima incertezza: a chiunque abbia la testa che funziona salta agli occhi che è stata precisamente la parola che significa "Dio", vale a dire El, pronunciata in forma di domanda o di risposta. Appare assurdo e ripugna alla ragione pensare che l'uomo possa aver nominato qualcosa prima di Dio, dato che da Lui e in funzione di Lui l'uomo è stato creato. E infatti, come dopo la prevaricazione del genere umano l'uso del linguaggio incomincia per tutti con un "ahi", così è ragionevole che colui che visse prima di essa abbia incominciato a parlare con un'espressione di gioia; e poiché non vi è gioia alcuna fuori di Dio, ma tutta sta in Dio, e Dio stesso è tutto gioia, ne consegue che il primo parlante per prima cosa e innanzi tutto abbia detto "Dio". 5. Ma dato che più sopra affermiamo che il primo uomo ha parlato in forma di risposta, e se dunque la risposta fu rivolta a Dio, ne nasce un quesito di questo genere: perché se fu rivolta a Dio allora risulterebbe chiaro che Dio doveva già aver parlato, cosa che manifestamente balza in contrasto con quanto abbiamo accennato più sopra. In risposta a ciò affermiamo però che Adamo può bene aver risposto a un'interrogazione di Dio, senza che per questo Dio abbia parlato proprio servendosi di ciò che chiamiamo una lingua. Infatti chi può dubitare che ogni cosa esistente si pieghi docilmente al cenno di Dio, dal quale sono state create, e sono conservate, e governate infine, tutte le cose? Perciò, se l'aria si muove al comando della natura inferiore, che è ministra e creatura di Dio, per produrre così grandi perturbazioni, e fa rimbombare tuoni e lampeggiare il fuoco, stilla acqua, spruzza neve, scaglia grandine, forse che non si potrà muovere al comando di Dio per far risuonare alcune parole, una volta che le renda differenziate Colui che ha differenziato cose ben più grandi? Perché no? Perciò crediamo che tanto basti per questo ed altri eventuali problemi.

V. [Ubi et cui primum homo locutus sit.]

1. Non è allora senza un motivo razionale, derivato sia da quanto si è detto in precedenza sia da quanto si dirà più oltre, che avanziamo l'opinione che il primo uomo abbia rivolto la sua prima parola a Dio in persona; sempre in base alla ragione asseriamo anche che il primo parlante parlò immediatamente, non appena fu investito dal soffio del Potere Vivificatore. Crediamo infatti che nell'uomo l'esser sentito sia atto più umano che il sentire, purché sia sentito e senta in quanto uomo. Se dunque Colui che è sommo artefice e principio di perfezione e fonte d'amore colmò col suo soffio di ogni perfezione il primo di noi uomini, ci appare ragionevole che il più nobile degli esseri animati non abbia cominciato prima a sentire che a farsi sentire. 2. E se qualcuno sostiene una tesi opposta, obiettando che non c'era necessità che Adamo parlasse, visto che era ancora il solo uomo esistente, e dato poi che Dio discerne tutti i segreti della nostra mente senza bisogno di parole e anche prima di noi stessi, allora diciamo - con quella reverenza che occorre usare quando si esprime un giudizio sull'operato dell'Eterna Volontà - che quantunque Dio avesse conoscenza, anzi prescienza (che per quanto riguarda Dio è la stessa cosa) del pensiero del primo parlante senza bisogno di linguaggio, volle tuttavia che anch'egli parlasse, affinché nell'esplicarsi di un dono così grande fosse glorificato Colui che gratuitamente aveva donato. E perciò dobbiamo credere che in noi è opera divina la gioia che accompagna l'attuazione, conforme a un ordine, delle nostre facoltà. 3. Anche da ciò possiamo perfettamente ricavare l'indicazione del luogo nel quale è stata emessa la prima parola: perché abbiamo dimostrato che, se l'uomo ricevette il soffio vitale fuori del paradiso, fu fuori del paradiso il luogo che ospitò la prima parola, e fu invece dentro al paradiso se la creazione avvenne dentro di esso.

VI. [Sub quo idiomate primum locutus est homo; et unde fuit auctor huius operis.]

1. Poiché l'attività umana si esercita attraverso moltissimi e diversi linguaggi, cosicché molti realizzano altrettanta comprensione reciproca con le parole che senza parole, è opportuno mettersi alla ricerca della lingua che si pensa abbia usato l'uomo che non ebbe madre e non ricevette latte, che non conobbe età infantile né crescita. 2. Per questo, come per molti altri aspetti, una Pietramala è una città immensa, è la patria della maggior parte dei figli d'Adamo. Perché chiunque ragiona in modo così spregevole da credere che il posto dove è nato sia il più gradevole che esiste sotto il sole, costui stima anche il proprio volgare, cioè la lingua materna, al di sopra di tutti gli altri, e di conseguenza crede che sia proprio lo stesso che appartenne ad Adamo. 3. Ma noi, la cui patria è il mondo come per i pesci il mare, benché abbiamo bevuto nel Sarno prima di mettere i denti e amiamo Firenze a tal punto da patire ingiustamente, proprio perché l'abbiamo amata, l'esilio, noi appoggeremo la bilancia del nostro giudizio alla ragione piuttosto che al sentimento. Certo ai fini di una vita piacevole e insomma dell'appagamento dei nostri sensi non c'è sulla terra luogo più amabile di Firenze; tuttavia a leggere e rileggere i volumi dei poeti e degli altri scrittori che descrivono il mondo nell'assieme e nelle sue parti, e a riflettere dentro di noi alle varie posizioni delle località del mondo e al loro rapporto con l'uno e l'altro polo e col circolo equatoriale, abbiamo tratto questa convinzione, e la sosteniamo con fermezza: che esistono molte regioni e città più nobili e più gradevoli della Toscana e di Firenze, di cui sono nativo e cittadino, e che ci sono svariati popoli e genti che hanno una lingua più piacevole e più utile di quella degli italiani. 4. Tornando dunque all'assunto, diciamo che in una con la prima anima fu creata da Dio una ben determinata forma di linguaggio. E dico "forma" sia riguardo ai vocaboli che indicano le cose, sia riguardo alla costruzione dei vocaboli, sia riguardo alle desinenze della costruzione: ed è precisamente di tale forma che farebbero uso tutti i parlanti nella loro lingua, se essa non fosse stata smembrata per colpa dell'umana presunzione, come si mostrerà più sotto. 5. In questa forma di linguaggio parlò Adamo; in questa parlarono tutti i suoi posteri fino alla costruzione della torre di Babele - che viene interpretata come "torre della confusione"; questa forma di linguaggio fu quella che ereditarono i figli di Eber, che da lui furono chiamati Ebrei. Ad essi soli rimase dopo la confusione, affinché il nostro Redentore; che per il lato umano della sua natura doveva nascere da loro, fruisse non di una lingua della confusione, ma di una lingua di grazia. Fu dunque l'idioma ebraico quello che plasmarono le labbra del primo parlante.

VII. [De divisione sermonis in plures linguas.]

1. Che vergogna, ahimè, rinnovare ora l'ignominia del genere umano! Ma poiché non possiamo procedere oltre senza passare per questa strada, percorriamola, benché il rossore monti al viso e l'animo ne rifugga. 2. O natura di noi uomini sempre pronta a peccare! O natura scellerata, fin dal principio e senza mai fine! Non era bastato per correggerti che, privata della luce a causa della prima prevaricazione, fossi stata bandita dal paradiso delle delizie? Non era bastato che, per l'universale lussuria e barbarie della tua gente, tutto ciò che era in tuo dominio - tranne una sola famiglia che si salvò - fosse perito nel cataclisma, e che gli animali del cielo e della terra avessero già pagato il fio delle colpe da te commesse? 3. Davvero doveva bastare. Ma, come si dice nel diffuso proverbio, "Non monterai a cavallo prima della terza volta", preferisti, sciagurata, affrontare un infausto cavalto. Ed ecco, lettore, che l'uomo, dimentico o sprezzante dei castighi precedenti, e distogliendo gli occhi dai lividi che gli erano rimasti, si levò per la terza volta a provocare le percosse, nella sua superba e sciocca presunzione. 4. Così l'uomo, inguaribile, presunse in cuor suo, sotto l'istigazione del gigante Nembròt, di superare con la sua tecnica non solo la natura ma lo stesso naturante, che è Dio, e cominciò a costruire una torre nella zona di Sennaar, che poi fu chiamata Babele (cioè "confusione"), con la quale sperava di dar la scalata al cielo, nell'incosciente intenzione non di eguagliare, ma di superare il suo Fattore. 5. O sconfinata clemenza del regno celeste! Quale padre avrebbe sopportato dal figlio tanti insulti? E invece quel Padre, levandosi con una sferza non ostile ma paterna, e già abituata altre volte a colpire, castigò il figlio ribelle con una punizione pietosa e insieme memorabile. 6. Certo è che quasi tutto il genere umano si era dato convegno per l'iniqua impresa: chi comandava i lavori, chi progettava le costruzioni, chi erigeva muri, chi li squadrava con le livelle, chi li intonacava con le spatole, chi era intento a spaccare le rocce, chi a trasportar massi per mare e chi per terra, e altri a diversi gruppi attendevano a diversi altri lavori; quando furono colpiti dall'alto del cielo da una tale confusione che, mentre tutti si dedicavano all'impresa servendosi di una sola e medesima lingua, resi diversi da una moltitudine di lingue dovettero rinunciarvi, e non seppero più accordarsi in un'attività comune. Infatti solo a coloro che erano concordi in una stessa operazione rimase una stessa lingua: per esempio un'unica lingua per tutti gli architetti, una per tutti quelli che rotolavano massi, una per tutti quelli che li apprestavano; e così accadde per i singoli gruppi di lavoratori. E quante erano le varietà di lavoro in funzione dell'impresa, altrettanti sono i linguaggi in cui in questo momento si separa il genere umano; e quanto più eccellente era il lavoro svolto, tanto più rozza e barbara è la lingua che ora parlano. 7. Ma coloro a cui rimase la lingua sacra non erano presenti ai lavori né li lodavano, anzi li esecravano severamente, deridendo la stoltezza degli addetti. Questa piccolissima parte - piccolissima quanto a numero - fu, secondo la mia congettura, della stirpe di Sem, il terzo figlio di Noè: da essa ebbe appunto origine il popolo d'Israele, che si servì di quell'antichissima lingua fino alla sua dispersione.

VIII. [Subdivisio ydiomatis per orbem et precipue in Europa.]

1. Riteniamo, e in base a ragioni non lievi, che fu allora, in seguito alla confusione delle lingue ricordata in precedenza, che per la prima volta gli uomini furono dispersi per tutte le zone climatiche del mondo e relative regioni abitabili e recessi lontani. E poiché la radice primigenia dell'umana propaggine fu piantata nelle terre d'Oriente, e di qui la nostra propaggine si diffuse da una parte e dall'altra moltiplicando a distesa i suoi tralci, per spingersi da ultimo sino ai confini occidentali, fu forse allora per la prima volta che gole di creature razionali bevvero ai fiumi di tutta Europa, o almeno ad alcuni. 2. Ma sia che quegli uomini fossero stranieri arrivati non prima di allora in Europa, sia che ne fossero originari e vi facessero ritorno, portarono con sé una lingua triforme; e una parte di essi ebbe in sorte la zona meridionale dell'Europa, un'altra la settentrionale, mentre i terzi, che ora chiamiamo Greci, occuparono una parte dell'Europa e una parte dell'Asia. 3. In seguito, come mostreremo più sotto, da un solo e identico idioma ricevuto nella confusione vendicatrice trassero origine svariati volgari. Poiché su tutto il territorio che si estende dalle foci del Danubio, o dalle paludi della Meotide che dir si voglia, fino ai confini occidentali dell'Inghilterra, e i cui ulteriori limiti sono segnati dai confini degli Italiani e dei Francesi e dall'Oceano, dominò un solo idioma, anche se più tardi si ramificò in diversi volgari, quelli degli Schiavoni, degli Ungheresi, dei Teutoni, dei Sassoni, degli Inglesi e di molti altri popoli: e a quasi tutti costoro è rimasto questo solo elemento come segno dell'origine comune, che per formulare l'affermazione quasi tutti i popoli sunnominati rispondono iò. 4. A partire dal territorio di questo idioma, vale a dire dai confini degli Ungheresi in direzione d'oriente, un altro idioma prese possesso di tutto ciò che da quel punto in là continua a chiamarsi Europa, spingendosi anche oltre. 5. Infine tutto quanto resta in Europa al di fuori di questi due dominii, fu occupato da un terzo idioma, che tuttavia ora appare triforme, dato che alcuni per affermare dicono oc, altri oïl, altri ancora sì, come gli Ispani, i Francesi e gli Italiani. E l'indizio che i volgari di queste tre genti discendono da un solo e medesimo idioma è appariscente, dato che si nota che essi denominano molte nozioni con gli stessi vocaboli, come "Dio", "cielo", "amore", "mare", "terra", "è", "vive", "muore", "ama", e quasi tutti gli altri. 6. Di questi, coloro che dicono oc occupano la parte occidentale dell'Europa meridionale, a partire dai confini dei Genovesi. Coloro che dicono sì stanno nella parte orientale, sempre a partire dai confini suddetti, e precisamente fino a quel promontorio dell'Italia da cui inizia l'insenatura del mare Adriatico, e alla Sicilia. Quanto poi ai parlanti oïl, sono in qualche modo a settentrione rispetto a questi: infatti a oriente hanno i Germani e a occidente e settentrione sono circondati dal mare d'Inghilterra e hanno come estremo limite i monti dell'Aragona; infine a mezzogiorno sono chiusi dai Provenzali e dal declivio delle Alpi Pennine.

IX. [De triplici varietate sermonis; et qualiter per tempora idem idioma mutatur; et de inventione gramatice.]

1. Ma ora occorre mettere a repentaglio la ragione che è in noi, dato che intendiamo indagare su argomenti per i quali non possiamo appoggiarci sull'autorità di nessuno, vale a dire su come si sono avute successive variazioni a partire da quello che era all'origine un solo e medesimo idioma. E poiché il transito per vie meglio note è più sicuro e rapido, percorreremo solo la strada costituita dal nostro idioma, lasciando stare gli altri: infatti ciò che è ragion d'essere in uno, risulta causa anche negli altri. 2. Dunque la lingua intorno alla quale procede la nostra trattazione è triforme, come si è detto più sopra: infatti alcuni dicono oc, altri sì e altri oïl. E che sia stata, fin dal principio della confusione, una lingua unica (ciò che va per prima cosa dimostrato), appare dal fatto che ci accordiamo in molti vocaboli, come mostrano i maestri d'eloquenza: ed è appunto questo accordo ad essere incompatibile con quella confusione che piombò dal cielo durante la costruzione di Babele. 3. I maestri delle tre lingue concordano dunque in molti vocaboli, e soprattutto in questo: "amore". Ecco Giraldo del Bornelto: Siÿm sentis fezelz amics, per ver encusera amor; il Re di Navarra: De fin amor si vient sen et bontè; messer Guido Guinizelli: Né fe' amor prima che gentil core, né gentil cor prima che amor, natura. 4. Ma indaghiamo ora perché la lingua fondamentale si sia differenziata in tre rami; e perché ognuna di queste varietà si differenzi a sua volta al proprio interno, ad esempio la parlata della parte destra d'Italia da quella della sinistra (infatti i Padovani parlano altrimenti che i Pisani); e perché ancora discordi nel parlare gente che abita più vicina, come Milanesi e Veronesi, Romani e Fiorentini, e inoltre chi è accomunato dall'appartenenza a una stessa razza, come Napoletani e Caietani, Ravennati e Faentini; e infine, ciò che è ancora più stupefacente, gente che vive sotto una stessa organizzazione cittadina, come i Bolognesi di Borgo San Felice e i Bolognesi di Strada Maggiore. Perché si verifichino tutte queste differenze e varietà di linguaggi, risulterà chiaro in base a un unico ed esclusivo motivo razionale. 5. Affermiamo dunque che nessun effetto, in quanto tale, va al di là della propria causa, poiché non c'è nessuna cosa che possa produrre ciò che già non è. Dato allora che ogni nostro linguaggio - all'infuori di quello creato da Dio in una col primo uomo - è stato ricostruito a nostro arbitrio dopo la famosa confusione che non è stata altro che oblio della lingua precedente, e dato che l'uomo è un animale instabilissimo e mutevolissimo, in nessun caso può avere durata e continuità, ma come tutte le altre cose che ci appartengono, quali abitudini e mode, deve necessariamente variare in rapporto alle distanze di spazio e di tempo. 6. E sul fatto che ho appena detto "di tempo" non credo ci sia da aver dubbi, ma è anzi giudizio da tener ben fermo: perché se esaminiamo a fondo tutti gli altri nostri prodotti, risulta che discordiamo molto più dai nostri antichissimi concittadini che dai nostri contemporanei anche più lontani. Per cui osiamo affermare che se ora rinascessero i Pavesi dei tempi più antichi, parlerebbero una lingua distinta e diversa da quella dei Pavesi di oggi. E quanto diciamo non dovrà destare maggior meraviglia che il fatto di accorgersi che un giovane è divenuto adulto senza averne prima notata la crescita: perché i movimenti che avvengono a poco a poco non riusciamo minimamente a valutarli, e quanto più il mutamento di una data realtà richiede tempi lunghi, tanto più la riteniamo stabile. Non c'è allora da meravigliarsi se uomini che quanto a capacità di giudizio sono poco lontani dalle bestie ritengono che la vita civile della stessa città si sia sempre svolta all'insegna di una lingua invariabile, dato che il mutamento della lingua vi avviene a poco a poco, in una lunghissima successione temporale, mentre da parte sua la vita umana, per intrinseca natura, è brevissima. 7. Se dunque la lingua parlata da un medesimo popolo muta, come s'è detto, via via nel corso dei tempi e non può rimanere in alcun modo uguale a sé stessa, ne viene di necessità che si diversifichino nei modi più diversi le lingue di coloro che vivono separati e lontani, come varie sono le variazioni di abitudini e mode, cose che non sono stabilizzate né dalla natura né da un accordo comune, ma nascono dalle libere scelte degli uomini e dalla vicinanza nello spazio. 8. Di qui sono partiti gli inventori della grammatica: la quale grammatica non è altro che un tipo di linguaggio inalterabile e identico a sé stesso nella diversità dei tempi e dei luoghi. Questa lingua, avendo ricevutole proprie regole dal consenso unanime di molte genti, non appare esposta ad alcun arbitrio individuale, e di conseguenza non può essere neppure mutevole. Pertanto coloro che la inventarono lo fecero per evitare che il mutate del linguaggio, fluttuante in balìa dell'arbitrio individuale, ci impedisse del tutto, o quantomeno ci consentisse solo imperfettamente, di venire in contatto con il pensiero e le azioni memorabili degli antichi, così come di coloro che la diversità dei luoghi rende diversi da noi.

X. [De varietate ydiomatis in Ytalia a dexteris et a sinistris montis Appennini.]

1. Come si è detto più sopra, il nostro idioma si presenta ora come triforme, e all'atto di svolgerne un confronto interno secondo la triplice forma sonora in cui si è risolto, l'esitazione con cui maneggiamo la bilancia è così grande che non osiamo nel confronto anteporre questa parte o quella o l'altra ancora, se non forse in base a questo fatto, che i fondatori della grammatica hanno evidentemente preso come avverbio di affermazione sic: il che sembra attribuire di diritto una certa preminenza agli Italiani, che dicono sì. E in effetti ciascuna delle tre parti difende la propria causa con larghezza di testimonianze. 2. Dunque: la lingua d'oïl adduce a proprio favore che, per la natura più agevole e piacevole del suo volgare, tutto quello che è stato desunto o inventato in volgare prosaico, le appartiene: vale a dire la compilazione che mette assieme Bibbia e imprese dei Troiani e dei Romani, e le bellissime avventure di re Artù, e svariate altre opere storiche e dottrinali. 3. L'altra a sua volta, cioè la lingua d'oc, usa come argomento a suo vantaggio che i rappresentanti dell'eloquenza volgare hanno poetato dapprima in essa, come nella lingua più dolce e più perfetta: così Pietro d'Alvernia e altri antichi maestri. 4. Infine la terza lingua, quella degli Italiani, afferma la propria superiorità sulla base di due prerogative: in primo luogo perché coloro che hanno poetato in volgare più dolcemente e profondamente, come Cino Pistoiese e l'amico suo, sono suoi servitori e ministri; secondariamente perché costoro mostrano di appoggiarsi maggiormente alla grammatica che è comune a tutti, e questo a chi osserva razionalmente appare un argomento di grandissimo peso. 5. Noi però tralasceremo di giudicare su questo punto, e ricondurremo la nostra trattazione al volgare italiano, tentando di descrivere le varietà che ha assunto in sé e anche di compararle fra loro. 6. Per prima cosa diciamo dunque che l'Italia è divisa in due parti, una destra e una sinistra. E se qualcuno vuol sapere qual'è la linea divisoria, rispondiamo in breve che è il giogo dell'Appennino: il quale, come la cima di una grondaia sgronda da una parte e dall'altra le acque che sgocciolano in opposte direzioni, sgocciola per lunghi condotti, da una parte e dall'altra, verso i contrapposti litorali, giusta la descrizione di Lucano nel secondo libro: e la parte destra ha per sgrondatoio il Mar Tirreno, mentre la sinistra scende nell'Adriatico. Le regioni di destra sono l'Apulia, non tutta però, Roma, il Ducato, la Toscana e la Marca Genovese; quelle di sinistra invece parte dell'Apulia, la Marca Anconitana, la Romagna, la Lombardia, la Marca Trevigiana con Venezia. Quanto al Friuli e all'Istria, non possono appartenere che all'Italia di sinistra, mentre le isole del Mar Tirreno, cioè la Sicilia e la Sardegna, appartengono senza dubbio all'Italia di destra, o piuttosto vanno associate ad essa. 7. Ora in entrambe queste due metà, e relative appendici, le lingue degli abitanti variano: così i Siciliani si diversificano dagli Apuli, gli Apuli dai Romani, i Romani dagli Spoletini, questi dai Toscani, i Toscani dai Genovesi e i Genovesi dai Sardi; e allo stesso modo i Calabri dagli Anconitani, costoro dai Romagnoli, i Romagnoli dai Lombardi, i Lombardi dai Trevigiani e Veneziani, costoro dagli Aquileiesi e questi ultimi dagli Istriani. Sul che pensiamo che nessun italiano dissenta da noi. 8. Ecco perciò che la sola Italia presenta una varietà di almeno quattordici volgari. I quali poi si differenziano al loro interno, come ad esempio in Toscana il Senese e l'Aretino, in Lombardia il Ferrarese e il Piacentino; senza dire che qualche variazione possiamo coglierla anche nella stessa città, come abbiamo asserito più sopra nel capitolo precedente. Pertanto, a voler calcolare le varietà principali del volgare d'Italia e le secondarie e quelle ancora minori, accadrebbe di arrivare, perfino in questo piccolissimo angolo di mondo, non solo alle mille varietà, ma a un numero anche superiore.

XI. [Ostenditur in Italia aliquos habere ydioma incomtum et ineptum.]

1. In tanta dissonanza che tutte queste varietà producono nel volgare italiano, mettiamoci sulle tracce della lingua più decorosa d'Italia, la lingua illustre; e per aprire alla nostra caccia una strada transitabile, in primo luogo buttiamo fuori dalla selva cespugli aggrovigliati e rovi. 2. E dunque, siccome i Romani ritengono di dover essere messi in testa a tutti, non è ingiusto che li anteponiamo a tutti gli altri in quest'opera di sradicamento o estirpazione che dir si voglia, dichiarando che non andranno presi in considerazione in nessuna precettistica sull'eloquenza volgare. E diciamo pure che quello dei Romani - che non è neanche una lingua ma piuttosto uno squallido gergo - è il più brutto di tutti i volgari italiani: il che non meraviglia, dato che anche quanto a bruttura di abitudini e fogge esteriori appaiono i più fetidi di tutti. Eccoli infatti dire: Messure, quinto dici? 3. Dopo costoro strappiamo via gli abitanti della Marca Anconitana, che dicono Chignamente state siate: e assieme a loro via anche gli Spoletini. E non si deve dimenticare l'esistenza di svariate poesie create per schernire questi tre popoli; tra le quali ne abbiamo vista una, perfettamente congegnata secondo le regole, che aveva composto un fiorentino di nome Castra a che incominciava così: Una fermana scopai da Cascioli, cita cita se 'n gìa 'n grande aina. 4. Dopo di questi estirpiamo Milanesi a Bergamaschi a loro vicini; anche su di loro ricordiamo che un tale ha composto un canto di scherno: Enter l'ora del vesper, ciò fu del mes d'ochiover. 5. E dopo ancora, setacciamo via Aquileiesi e Istriani, che con quel loro accento ferino pronunciano: Ces fas-tu? E assieme a questi buttiamo via tutte le parlate montanare e campagnole, come quelle dei Casentinesi e degli abitanti di Fratta, che col loro accento aberrante da tutte le regole suonano in modo da far a pugni col linguaggio di chi abita nel centro delle città. 6. Quanto ai Sardi, che non sono Italiani ma andranno associati agli Italiani, via anche loro, dato che sono i soli a risultare privi di un volgare proprio, imitando invece la grammatica come fanno le scimmie con gli uomini: e infatti dicono domus nova e dominus meus.

XII. [Quod in eodem loco diversificatur idioma secundum quod variatur tempus.]

1. Liberati in qualche modo dalla pula i volgari italiani, istituiamo un paragone fra quelli che sono rimasti nel setaccio e scegliamo rapidamente il più onorevole e onorifico. 2. E per prima cosa facciamo un esame mentale a proposito del siciliano, poiché vediamo che il volgare siciliano si attribuisce fama superiore a tutti gli altri per queste ragioni: che tutto quanto gli Italiani producono in fatto di poesia si chiama siciliano; e che troviamo che molti maestri nativi dell'isola hanno cantato con solennità, per esempio nelle famose canzoni "Ancor che l'aigua per lo foco lassi" e "Amor, che lungiamente m'hai menato". 3. Ma questa fama della terra di Trinacria, a guardar bene a che bersaglio tende, sembra persistere solo come motivo d'infamia per i principi italiani, i quali seguono le vie della superbia vivendo non da magnanimi ma da gente di bassa lega. E in verità quegli uomini grandi e illuminati, Federico Cesare e il suo degno figlio Manfredi, seppero esprimere tutta la nobiltà e dirittura del loro spirito, e finché la fortuna lo permise si comportarono da veri uomini, sdegnando di vivere da bestie. Ed è per questo che quanti avevano in sé nobiltà di cuore a ricchezza di doni divini si sforzarono di rimanere a contatto con la maestà di quei grandi principi, cosicché tutto ciò che a quel tempo producevano gli Italiani più nobili d'animo vedeva dapprima la luce nella reggia di quei sovrani così insigni; e poiché sede del trono regale era la Sicilia, ne è venuto che tutto quanto i nostri predecessori hanno prodotto in volgare si chiama siciliano: ciò che anche noi teniamo per fermo, e che i nostri posteri non potranno mutare. 4. Racà, racà! Che cosa fa risuonare ora la tromba dell'ultimo Federico, che cosa la campana di guerra del secondo Carlo, cosa i corni dei potenti marchesi Giovanni e Azzo, cosa le trombette degli altri grandi della politica, se non: "A me carnefici, a me gente piena di doppiezza, a me seguaci di avidità"? 5. Ma è meglio ritornare al punto che parlare a vuoto. Diciamo allora che il volgare siciliano, a volerlo prendere come suona in bocca ai nativi dell'isola di estrazione media (ed è evidentemente da loro che bisogna ricavare il giudizio), non merita assolutamente l'onore di essere preferito agli altri, perché non si può pronunciarlo senza una certa lentezza; come ad esempio qui: "Tragemi d'este focora se t'este a bolontate". Se invece lo vogliamo assumere nella forma in cui sgorga dalle labbra dei siciliani più insigni, come si può osservare nelle canzoni citate in precedenza, non differisce in nulla dal volgare più degno di lode, e lo mostreremo più sotto. 6. Gli Apuli d'altra parte, o per loro crudezza o per la vicinanza delle genti con cui confinano, cioè Romani a Marchigiani, cadono in sconci barbarismi: e infatti dicono "Bòlzera che chiangesse lo quatraro". 7. Ma benché i nativi dell'Apulia parlino generalmente in modo turpe, alcuni che fanno spicco tra di essi si sono espressi in modo raffinato, trascegliendo nelle loro canzoni i vocaboli più degni della curia, cosa che risulta evidente ad osservare le loro poesie, come ad esempio "Madonna, dir vi voglio," e "Per fino amore vo sì letamente". 8. Perciò, se si considera quanto detto sopra, deve risultare pacifico che né il siciliano né l'apulo rappresentano il volgare più bello che c'è in Italia, dato che, come abbiamo mostrato, gli stilisti delle rispettive regioni si sono staccati dalla loro parlata.

XIII. [Quod in quolibet idiomate sunt aliqua turpia, sed pre ceteris tuscum est turpissimum.]

1. Dopo di che, veniamo ai Toscani i quali, rimbambiti per la loro follia, hanno l'aria di rivendicare a sé l'onore del volgare illustre. E in questo non è solo la plebe a perdere la testa con le sue pretese, anzi sappiamo bene che parecchi personaggi famosi hanno avuto la stessa opinione: ad esempio Guittone Aretino, che non puntò mai al volgare curiale, Bonagiunta Lucchese, Gallo Pisano, Mino Mocato di Siena, Brunetto Fiorentino, le poesie dei quali, ad aver tempo e voglia di scrutarle attentamente, si riveleranno non di livello curiale, ma soltanto municipale. E poiché i Toscani sono più di tutti in preda a questo delirio da ubriachi, sembra giusto e utile prendere uno per uno i volgari municipali della Toscana e sgonfiarli un po' della loro prosopopea. 2. Ecco che parlano i Fiorentini, e dicono Manichiamo, introcque che noi non facciamo altro; e i Pisani: Bene andonno li fatti de Fiorensa per Pisa; i Lucchesi: Fo voto a Dio ke in grassarra eie lo comuno de Lucca; i Senesi: Onche renegata avess'io Siena. Ch'ee chesto? gli Aretini: Vuo' tu venire ovelle? Di Perugia, Orvieto, Viterbo, nonché di Civita Castellana, non intendiamo assolutamente trattare, data la loro parentela con Romani e Spoletini. 3. Benché però quasi tutti i Toscani siano intronati da quel loro turpiloquio, qualcuno a nostro avviso ha sperimentato l'eccellenza del volgare, voglio dire Guido, Lapo e un altro, tutti di Firenze, a Cino Pistoiese, che ora mettiamo ingiustamente per ultimo, costretti da una considerazione non ingiusta. Perciò se esaminiamo le parlate toscane se valutiamo come qualmente gli individui più onorati hanno voltato le spalle alla loro, non resta più alcun dubbio che il volgare che cerchiamo è altra cosa da quello a cui può arrivare il popolo di Toscana. 4. Qualcuno ora potrebbe pensare che quanto abbiamo affermato per i Toscani non vada ripetuto per i Genovesi: basta allora che si metta bene in testa questo, che se i Genovesi a causa di un'amnesia perdessero la lettera z, dovrebbero o ammutolire completamente o rifarsi una nuova lingua. La z infatti fa la parte del leone nella loro parlata, a si tratta di una lettera che non si può pronunciare senza molta durezza.

XIV. [De ydiomate Romandiolorum, et de quibusdam transpadinis, et precipue de veneto.]

1. Passiamo ora sopra le spalle coperte di fronde dell'Appennino, ed esploriamo con attenta indagine, come siamo soliti, la sinistra dell'Italia, iniziando da oriente. 2. Entrando dunque per la Romagna in questa parte d'Italia, diciamo che qui si trovano due volgari che si contrappongono per alcune convergenze linguistiche di segno contrario. Di questi l'uno si rivela così effeminato per mollezza di vocaboli e pronuncia che un uomo che lo parli, anche con tanto di voce virile, viene preso per una donna. A tale volgare appartengono tutti i Romagnoli, e specialmente i Forlivesi, la cui città, benché periferica, appare però il fulcro di tutta la regione: costoro per affermare dicono deuscì, e allo scopo di blandire il prossimo usano le espressioni oclo meo e corada mea. Ma taluni di questi, a nostra notizia, si sono allontanati nelle loro poesie dal proprio volgare, cioè Tommaso e Ugolino Bucciòla, entrambi Faentini. 3. C'è poi quell'altro volgare, come s'è detto, talmente irsuto ed ispido per vocaboli a accenti che per la sua rozza asprezza non solo snatura una donna che lo parli, ma tu, o lettore, a sentirla sospetteresti che sia un uomo. A questo appartengono tutti quelli che dicono magara, vale a dire Bresciani, Veronesi e Vicentini; e inoltre i Padovani, che sconciano con le loro sincopi tutti i participi in "-tus" e i nomi in "-tas", quali mercò e bontè. Con questi citeremo anche i Trevigiani, che alla maniera di Bresciani e loro vicini troncano le parole pronunciando la u consonante come f, metti nof per "nove" e vif per "vivo": tratto che stigmatizziamo come macroscopico barbarismo. 4. Neppure i Veneziani possono considerarsi degni dell'onore di quel volgare su cui indaghiamo; e se qualcuno di loro, trafitto dall'errore, si andasse pavoneggiando a questo proposito, si faccia venire in mente se per caso non ha mai detto Per le plaghe di Dio tu, no verras. Tra tutti questi abbiamo sentito una sola persona che si sforzava di distaccarsi dal volgare materno e di tendere a quello curiale, cioè Aldobrandino Padovano. 5. Così a tutti i volgari che fanno la loro comparsa in giudizio in questo capitolo noi rilasciamo questa sentenza arbitrale, che né il romagnolo, né il dialetto che gli si oppone nei modi che si son detti, né il veneziano rappresentano il volgare illustre che cerchiamo.

XV. [Facit magnam discussionem de idiomate Bononiensium.]

1. Cerchiamo ora di condurre speditamente l'indagine su ciò che rimane della selva italica. 2. Diciamo allora che forse non giudicano male quanti affermano che i Bolognesi parlano la lingua più bella di tutte, dato che essi assumono nel proprio volgare qualche elemento da quanti li circondano, Imolesi, Ferraresi e Modenesi: operazione che a quanto supponiamo compie chiunque nei confronti dei propri vicini, come mostrò Sordello per la sua Mantova, confinante con Cremona, Brescia a Verona: il quale, da quell'uomo di alta eloquenza che era, abbandonò il volgare della sua patria non solo in poesia ma in qualunque forma di espressione. 3. Ed è così che gli abitanti della città suddetta prendono dagli Imolesi il morbido e il molle, e invece dai Ferraresi a dai Modenesi una certa chioccia asprezza che è propria dei Lombardi e che crediamo sia rimasta agli abitanti della regione in seguito alla mescolanza con gli stranieri Longobardi. E questo è il motivo per cui non troviamo nessun Ferrarese, Modenese o Reggiano che abbia scritto poesia d'arte: perché, abituati come sono a quella loro asprezza, non possono assolutamente accostarsi al volgare regale senza portarsi dietro un che di crudo. Stesso giudizio, anzi assai più radicale, si deve dare dei Parmigiani, che dicono monto per "molto". 4. Se dunque i Bolognesi, come si è detto, prendono da ambedue le parti, appare ragionevole che la loro lingua, per la mescolanza di caratteri opposti nel modo che si è detto, venga a risultare, così contemperata, di una soavità degna di lode: e a nostro giudizio le cose stanno così, fuori di dubbio. 5. Perciò se quelli che assegnano ad essi il primo posto nell'àmbito della lingua volgare, prendono in considerazione comparativamente solo i volgari municipali d'Italia, siamo ben lieti di essere d'accordo; se però ritengono che il volgare bolognese vada privilegiato in assoluto, allora dissentiamo fermamente da loro. Non è questo infatti ciò che chiamiamo volgare regale ed illustre, perché se lo fosse stato Guido Guinizelli - che è il maggiore di tutti -, Guido Ghislieri, Fabruzzo ed Onesto e gli altri poeti d'arte di Bologna non si sarebbero mai allontanati dalla propria parlata, loro che furono maestri illustri e pieni di discernimento in materia di volgari. Scrive il grande Guido: "Madonna, 'l fino amore ch'io vi porto"; Guido Ghislieri: "Donna, lo fermo core"; Fabruzzo: "Lo meo lontano gire"; Onesto: "Più non attendo il tuo soccorso, amore". Tutte parole ben diverse da quelle che si usano nel centro di Bologna. 6. Quanto alle rimanenti città situate ai confini dell'Italia, penso che nessuno nutrirà dubbi in proposito - e se qualcuno ne avrà, non lo degnamo di alcun nostro chiarimento: resta quindi ancora poco da dire nel nostro esame. Per cui, desiderosi come siamo di deporre il setaccio, a per dare uno sguardo veloce alla rimanenza; diciamo che le città di Trento e di Torino, nonché di Alessandria, sono situate talmente vicino ai confini d'Italia che non possono avere parlate pure; tanto che, se anche possedessero un bellissimo volgare - e invece l'hanno bruttissimo -, per come è mescolato coi volgari di altri popoli dovremmo negare che si tratti di una lingua veramente italiana. Perciò, se quello che cerchiamo è l'italiano illustre, l'oggetto della nostra ricerca non si può trovare in quelle città.

XVI. [Quod in quolibet ydiomate est aliquid pulcrum, et in nullo omnia pulcra.]

1. Dopo che abbiamo cacciato per monti boscosi e pascoli d'Italia e non abbiamo trovato la pantera che bracchiamo, per poterla scovare proseguiamo la ricerca con mezzi più razionali, sicché, applicandoci con impegno, possiamo irretire totalmente coi nostri lacci la creatura che fa sentire il suo profumo ovunque e non si manifesta in nessun luogo. 2. Riprendendo dunque le nostre armi da caccia, affermiamo che in ogni genere di cose ce ne deve essere una in base alla quale paragoniamo e soppesiamo tutte le altre che appartengono a quel genere, e ne ricaviamo l'unità di misura:, così nell'àmbito dei numeri tutti si misurano in base all'unità, e vengono definiti maggiori o minori secondo che sono lontani o vicini all'unità; e così, nella sfera dei colori, li misuriamo tutti sul bianco, e infatti li definiamo più o meno luminosi secondo che tendono al bianco o se ne discostano. E lo stesso principio che affermiamo per i fenomeni che mostrano di possedere gli attributi della quantità e qualità, riteniamo si possa applicarlo a qualsiasi predicamento, anche alla sostanza: ogni cosa insomma è misurabile, in quanto fa parte di un genere, in base a ciò che vi è di più semplice in quel dato genere. 3. Perciò nelle nostre azioni, nella misura in cui si dividono in specie, occorre trovare l'elemento specifico sul quale anch'esse vengano misurate. Così, in quanto operiamo in assoluto come uomini, c'è la virtù (intendendola in senso generale), secondo la quale infatti giudichiamo un uomo buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini di una città, c'è la legge, secondo la quale un cittadino è definito buono o cattivo; in quanto operiamo come uomini dell'Italia, ci sono alcuni semplicissimi tratti, di abitudini e di modi di vestire e di lingua, che permettono di soppesare e misurare le azioni degli Italiani. 4. Ma le operazioni più nobili fra quante ne compiono gli Italiani non sono specifiche di nessuna città d'Italia, bensì comuni a tutte; e fra queste si può a questo punto individuare quel volgare di cui più sopra andavamo in caccia, che fa sentire il suo profumo in ogni città, ma non ha la sua dimora in alcuna. E tuttavia può spargere il suo profumo più in una città che in un'altra, come la sostanza semplicissima, Dio, dà sentore di sé più nell'uomo che nella bestia, più nell'animale che nella pianta, più in questa che nel minerale, in quest'ultimo più che nell'elemento semplice, nel fuoco più che nella terra; e la quantità più semplice, l'unità, si fa sentire più nei numeri dispari che nei pari; e il colore più semplice, il bianco, si rivela più nel giallo che nel verde. 5. Ecco dunque che abbiamo raggiunto ciò che cercavamo: definiamo in Italia volgare illustre, cardinale, regale e curiale quello che è di ogni città italiana e non sembra appartenere a nessuna, e in base al quale tutti i volgari municipali degli Italiani vengono misurati a soppesati a comparati.

XVII. [Quod ex multis ydiomatibus fiat unum pulcrum; et facit mentionem de Cino Pistoriensi.]

1. A questo punto occorre esporre con ordine le ragioni per cui chiamiamo con gli attributi di illustre, cardinale, regale e curiale questo volgare che abbiamo trovato: procedimento attraverso il quale ne faremo risaltare in modo più limpido l'intrinseca essenza. 2. E in primo luogo dunque mettiamo in chiaro cosa vogliamo significare con l'attributo di illustre e perché definiamo quel volgare come illustre. Invero, quando usiamo il termine "illustre" intendiamo qualcosa che diffonde luce e che, investito dalla luce, risplende chiaro su tutto: ed è a questa stregua che chiamiamo certi uomini illustri, o perché illuminati dal potere diffondono sugli altri una luce di giustizia e carità, o perché, depositari di un alto magistero, sanno altamente ammaestrare: come Seneca e Numa Pompilio. Ora il volgare di cui stiamo parlando è investito da un magistero e da un potere che lo sollevano in alto, e solleva in alto i suoi con l'onore a la gloria. 3. Che possieda un magistero che lo inalza è manifesto, dato che lo vediamo, cavato fuori com'è da tanti vocaboli rozzi che usano gli Italiani, da tante costruzioni intricate, da tante desinenze erronee, da tanti accenti campagnoli, emergere così nobile, così limpido, così perfetto e così urbano come mostrano Cino Pistoiese e l'amico suo nelle loro canzoni. 4. Che abbia poi un potere che lo esalta, è chiaro. E quale maggior segno di potere della sua capacità di smuovere in tutti i sensi i cuori degli uomini, così da far volere chi non vuole a disvolere chi vuole, come ha fatto a continua a fare? 5. Che anche sollevi in alto con l'onore che dà, salta agli occhi. Forse che chi è al suo servizio non supera in fama qualunque re, marchese, conte e potente? Non c'è nessun bisogno di dimostrarlo. 6. E quanto renda ricchi di gloria i suoi servitori, noi stessi lo sappiamo bene, noi che per la dolcezza di questa gloria ci buttiamo dietro le spalle l'esilio. 7. Per tutto ciò è a buon diritto che dobbiamo proclamarlo illustre.

XVIII. [De excellentia vulgaris eloquentie; et quod comunis est omnibus italicis.]

1. E non è senza ragione che fregiamo questo volgare illustre del secondo attributo, per cui cioè si chiama cardinale. Come infatti la porta intera va dietro al cardine, in modo da volgersi anch'essa nel senso in cui il cardine si volge, sia che si pieghi verso l'interno sia che si apra verso l'esterno, così l'intero gregge dei volgari municipali si volge a rivolge, si muove a s'arresta secondo gli ordini di questo, che si mostra un vero e proprio capofamiglia. Non strappa egli ogni giorno i cespugli spinosi dalla selva italica? Non innesta ogni giorno germogli e trapianta pianticelle? A che altro sono intenti i suoi giardinieri se non a togliere e a inserire, come si è detto? Per cui merita pienamente di fregiarsi di un epiteto così nobile. 2. Quanto poi al nome di regale che gli attribuiamo, il motivo è questo, che se noi Italiani avessimo una reggia, esso prenderebbe posto in quel palazzo. Perché se la reggia è la casa comune di tutto il regno, l'augusta reggitrice di tutte le sue parti, qualunque cosa è tale da esser comune a tutti senza appartenere in proprio a nessuno, deve necessariamente abitare nella reggia a praticarla, e non vi è altra dimora degna di un così nobile inquilino: tale veramente appare il volgare del quale parliamo. Di qui deriva che tutti coloro che frequentano le reggie parlano sempre il volgare illustre; e ne deriva anche che il nostro volgare illustre se ne va pellegrino come uno straniero e trova ospitalità in umili asili, dato che noi siamo privi di una reggia. 3. Infine quel volgare va definito a buon diritto curiale, poiché la curialità non è altro che una norma ben soppesata delle azioni da compiere; e siccome la bilancia capace di soppesare in questo modo si trova d'abitudine solo nelle curie più eccelse, ne viene che tutto quanto nelle nostre azioni è soppesato con esattezza, viene chiamato curiale. Per cui questo volgare, poiché è stato soppesato nella curia più eccelsa degli Italiani, è degno di essere definito curiale. 4. Ma dire che è stato soppesato nella più eccelsa curia degli Italiani sembra una burla, dato che siamo privi d'una curia. Ma è facile rispondere. Perché se è vero che in Italia non esiste una curia, nell'accezione di curia unificata - come quella del re di Germania -, tuttavia non fanno difetto le membra che la costituiscono; e come le membra di quella curia traggono la loro unità dalla persona unica del Principe, così le membra di questa sono state unite dalla luce di grazia della ragione. Perciò sarebbe falso sostenere che gli Italiani mancano di curia, anche se manchiamo di un Principe, perché in realtà una curia la possediamo, anche se fisicamente dispersa.

XIX. [Quod ydiomata italica ad unum reducuntur, et illud appellatur latinum.]