Per circa un decennio la grotta di Denisova in Siberia è stata l’unica dimora

conosciuta di un’enigmatica popolazione contemporanea dei

Neanderthal. I Denisoviani, appunto. Più recentemente è venuta alla

ribalta una seconda casa, potenzialmente più generosa di resti fossili e

forse ancora più suggestiva. La grotta di Baishiya è incastonata nell’altopiano

tibetano, una vasta distesa che dall’Himalaya arriva fin dentro al cuore della Cina

Per ammirare il paesaggio mozzafiato che si spalanca davanti

a questa cavità occorre salire di quota fino a 3281 metri. La spiritualità

si respira insieme all’aria sottile, in questo luogo sacro per i

buddhisti e ormai anche per antropologi e archeologi, animato da

scavi e campionamenti, riti e meditazioni.

«Le bandierine colorate davanti all’ingresso sono quelle tipiche

del buddhismo. Ci sono sei parole scritte sopra. Il vento le

muove ed è come se le sussurrasse di continuo, è una forma di

preghiera», ci dice Dongju Zhang, dell’Università di Lanzhou, che

con il suo gruppo di studenti laureati e postdoc da cinque anni sale

fin lassù per studiare le tracce lasciate dagli antichi abitanti della

grotta. «Non sappiamo che cosa pensino i monaci del nostro lavoro,

alcuni hanno espresso sorpresa».

Alcuni manufatti trovati nella grotta di Denisova e analizzati, si distinguono ossa appuntite e denti perforati

I ricercatori preferiscono scavare d’inverno, quando il freddo

scoraggia i visitatori, anche se portare su e giù attrezzatura e materiali

ogni giorno è faticoso, e a quell’altitudine bisogna fermarsi

a prendere fiato. Entrando di mattina nella bocca della grotta,

larga otto metri e alta cinque, i primi passi sono illuminati dal sole,

poi senza le luci artificiali sarebbe buio fitto per centinaia di

metri. Il gruppo ha da poco iniziato a scavare una nuova unità e

continuerà a lavorarci nei prossimi due anni, le aspettative sono

elevate.

«Non c’è dubbio che questo sito ci regalerà molte altre

scoperte»,

confida Frido Welker, che nel 2019, quando era dottorando

al Max-Planck-Institut di Lipsia, ha contribuito a interpretare

il primo reperto proveniente da Baishiya e ora insegna all’Università

di Copenaghen, continuando a collaborare con Zhang.

Ingresso della grotta di Denisova

Mentre lo studio dell’evoluzione umana fiorisce in Cina, in

Siberia le attività di ricerca scientifica soffrono le conseguenze

della guerra. La rivista

«Nature» recentemente ha descritto gli effetti delle sanzioni:

le collaborazioni scientifiche internazionali sono scoraggiate, se

non del tutto impedite, mandare i campioni all’estero è diventata

un’impresa e probabilmente scarseggiano anche i reagenti per

le analisi più avanzate. Nonostante le difficoltà attuali, comunque,

la grotta situata sul massiccio dell’Altaj resterà per sempre

centrale nella mappa degli studi denisoviani, e non solo per il nome.

Questo sito rappresenta lo scrigno molecolare da cui nel 2010

è emerso il primo genoma completo di questo gruppo umano di

cui non si sospettava nemmeno l’esistenza (una scoperta enorme,

fatta a partire dal frammento del mignolo fossile di una ragazzina

sui 12-13 anni di età). Inoltre è l’unico luogo al mondo che sappiamo

essere stato abitato nel corso dei millenni anche da neanderthaliani

e Sapiens, dunque ci appare come un crocevia di popoli e

culture paleolitiche.

Fra i ritrovamenti più eccezionali che ci ha regalato c’è il

genoma recuperato da una scheggia d’osso lungo, che è risultato

appartenere a una ragazzina meticcia, figlia di padre

neanderthaliano e madre denisoviana, a riprova del fatto che gli

antichi incontri non sono stati platonici. Il sito di Denisova detiene

anche il record del DNA nucleare umano più antico mai

sequenziato, estratto da un molare denisoviano vecchio 200.000

anni. Finora però, purtroppo, questo posto così magico per la

conservazione delle molecole ci ha restituito solo fossili decisamente

frammentari, cosicché abbiamo imparato a conoscere

«gli umani del terzo tipo» prima dal punto di vista genetico che

da quello morfologico. Tutto il contrario di quello che è accaduto

con Neanderthal, il cui primo fossile è venuto alla luce nel lontano

1856, un secolo e mezzo prima del primo genoma neanderthaliano

completo.

È in Cina, dunque, che la misteriosa popolazione emersa

inaspettatamente in Siberia sta finalmente trovando un volto,

un corpo e anche un posto di rilievo nella grande avventura dell’evoluzione

umana. Se il labirinto a tre camere dell’antro di Denisova

ha creato il rebus, possiamo dire che è nelle viscere di Baishiya

che sta prendendo forma la soluzione.

«Il primo indizio è la mezza mandibola di Xiahe, chiamata così

dal nome della città omonima dove sorge il monastero di

Labrang, il più importante centro del buddhismo tibetano fuori

dalla regione autonoma del Tibet»,

dice Silvana Condemi, coautrice

insieme a François Savatier del libro L’enigma Denisova. Dopo Neandertal e Sapiens, la scoperta di una nuova umanità, appena

uscito con Bollati Boringhieri. A trovare questo fossile nella

vicina grotta di Baishiya, nel 1980, è stato proprio un monaco,

che ha voluto portarlo in dono al «Sesto Buddha vivente di Gung-

Thang». Molti antichi resti in passato sono finiti triturati in qualche

medicamento tradizionale. Per fortuna il maestro spirituale

ha deciso di conservare lo strano fossile e poi consegnarlo a un

geologo dell’Università di Lanzhou. Lì è rimasto, quasi dimenticato,

finché nell’estate del 2016 Dongju Zhang non ha preso contatto

con Lipsia, la capitale mondiale degli studi sul paleo-DNA, dove

il padre della disciplina Svante Pääbo si è guadagnato il Nobel per

il sequenziamento dei primi genomi arcaici.

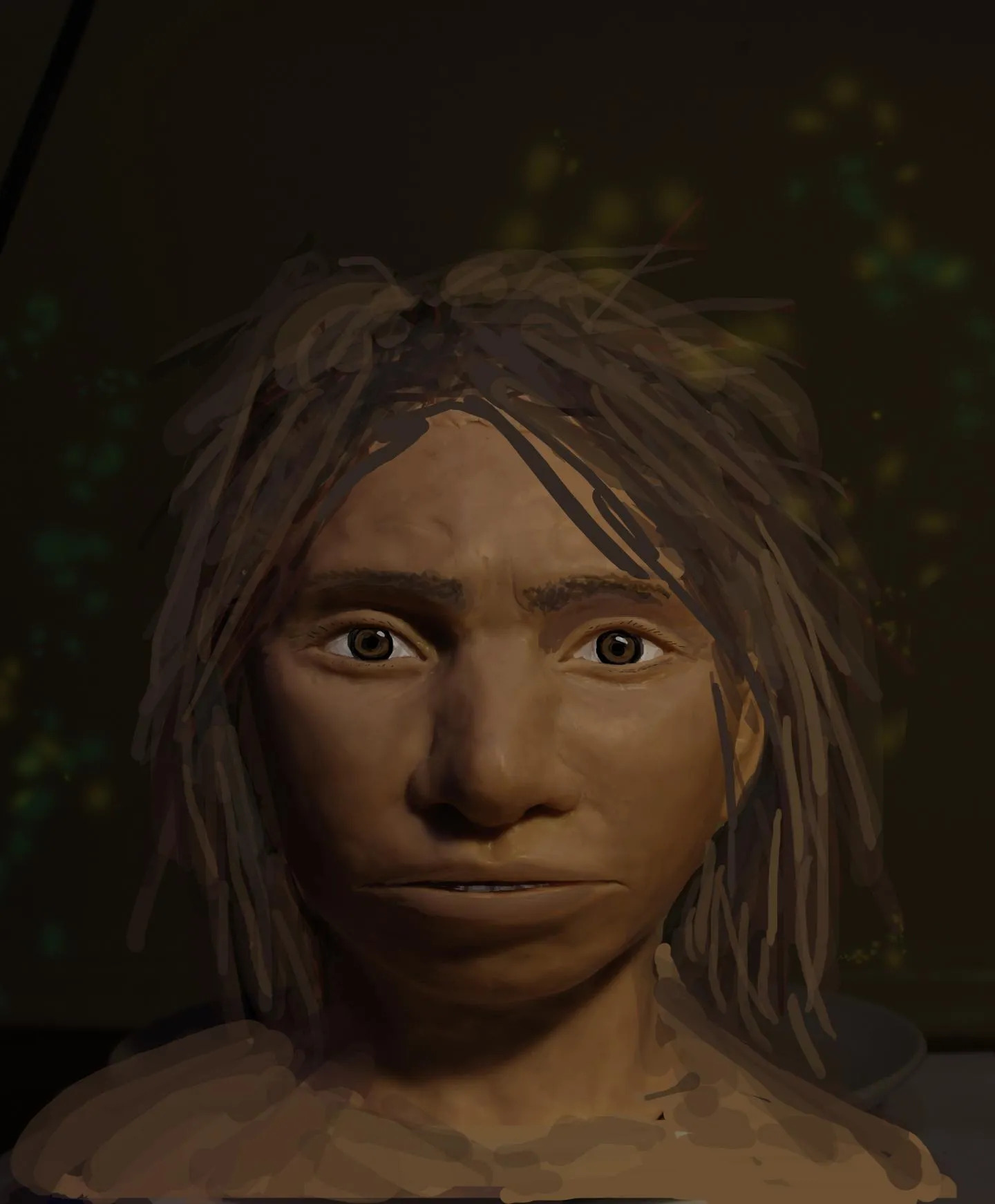

Immagine ipotetica di denisoviano

L’archeologa cinese ha mostrato alcune foto del reperto a

Welker e a Jean-Jacques Hublin del Max-Planck-Institut, che ricorda

così le sue prime impressioni:

«Il fossile era chiaramente

non Sapiens. Era molto robusto, privo di mento e con denti enormi

».

La matrice calcarea incrostata intorno alla mandibola ha consentito

di impiegare la tecnica della radiometria uranio-torio,

datandola intorno a 160.000 anni fa. Un’epoca in cui in Europa

dominava Neanderthal mentre, a causa di una strana asimmetria

concettuale, si pensava che l’Asia fosse ancora popolata da una specie uscita dall’Africa molto tempo prima: l'Homo erectus.

«Col senno di poi non aveva molto senso pensare che in un

continente gli ominidi più antichi si fossero evoluti in una nuova

specie, mentre nell’altro l’evoluzione si fosse fermata allo stadio

precedente»,

ragiona Condemi, che è direttrice di ricerca al

CNRS presso l’Università di Aix-Marseille, in Francia. Oggi si tende

a pensare che mentre in Europa procedeva la neanderthalizzazione,

in Asia andasse in scena un fenomeno analogo, la denisovizzazione.

E allora, la mandibola di Xiahe era forse denisoviana?

Possibile che ci fossero resti etichettabili così a 2000 chilometri di

distanza dall’unico sito conosciuto, quello siberiano? La risposta

arriverà dai dati di genomica, paleogenomica e paleoproteomica.

Il secondo indizio, in effetti, è custodito nel patrimonio genetico

degli uomini e delle donne che oggi abitano alcune regioni

dell’Asia e alcune isole del Pacifico. Quando la prima sequenza

completa di DNA denisoviano è stata pubblicata, 15 anni fa, le analisi

di bioinformatica hanno trovato cospicue tracce genetiche simil-denisoviane in Papua Nuova Guinea, dove in media il 3-6 per

cento del genoma degli abitanti somiglia a quello estratto dal microfossile

che ha rivelato l’esistenza del gruppo arcaico di Denisova.

Gli appassionati di paleogenomica ricorderanno che quella del 2010 era stata una scoperta clamorosa. Pochi millimetri di osso,

corrispondenti alla punta di un dito, erano bastati a Pääbo e a David

Reich, della Harvard University, per scoprire l’esistenza genetica

di una popolazione mai documentata attraverso fossili o resti

archeologici. Appartenevano a una ragazzina vissuta tra 60.000

e 80.000 anni fa, di cui non era rimasta che quella falange miracolosamente

provvista di DNA ben conservato con l’aiuto del gelo

siberiano.

«Per antropologi e archeologi fu uno shock: i genetisti

avevano appena trovato le prove che Neanderthal e Sapiens si

sono incrociati, e adesso pretendevano di aver scoperto dal nulla

una nuova popolazione, forse addirittura una nuova specie umana?

»,

ci dice Condemi.

La presenza di geni di tipo denisoviano in persone che oggi

vivono lontanissimo dai Monti Altaj suggeriva che un tempo

i Denisoviani avessero occupato una regione assai estesa. Dovevano

aver svolto un ruolo da protagonisti, non da semplici comparse del Paleolitico, rappresentando l’equivalente asiatico dei

Neanderthal europei. E come loro dovevano essersi incrociati in

più occasioni con i Sapiens che avevano incontrato lungo il cammino,

lasciando loro in eredità alcune peculiarità genetiche.

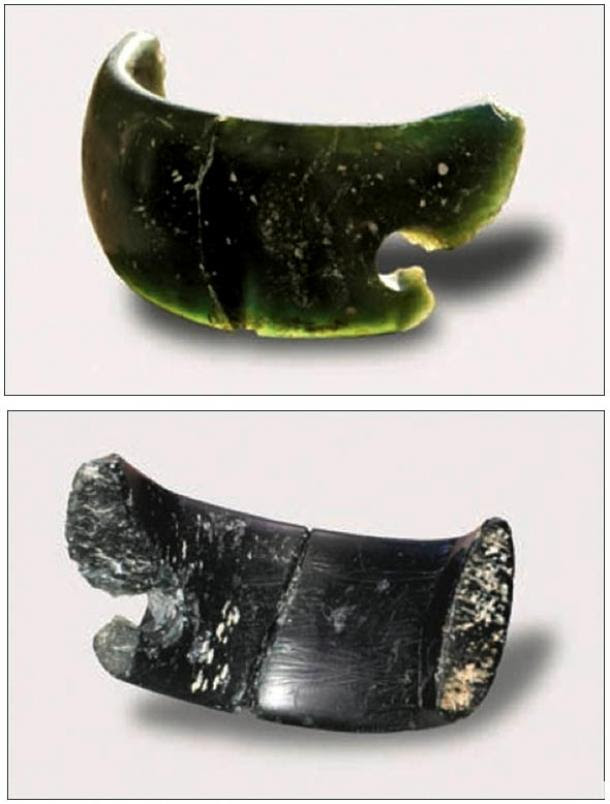

Il bracciale è stato trovato nella regione degli Altai, in Siberia, nel 2008. Gli archeologi e i ricercatori russi lo hanno accuratamente esaminato prima di affermare la sua straordinaria antichità. Lo splendido bracciale venne forgiato dai Denisoviani con tecniche avanzatissime per l'epoca. Alla luce del sole, l'oggetto ne riflette i raggi.

Oggi,

in effetti, si ipotizzano almeno tre ondate di ibridazione.

Il fatto che il peso del contributo denisoviano vari tanto tra le

popolazioni moderne può destare stupore. Per esempio, è molto

ridotto nella principale etnia cinese (Han), quasi nullo nelle Filippine

(con l’eccezione di un gruppo di cacciatori-raccoglitori),

ma alto in Nuova Guinea e a Vanuatu. Probabilmente la spiegazione

va ricercata nella mutevole geografia delle terre emerse, che

ha risentito fortemente dell’effetto delle glaciazioni, mettendo

in contatto le comunità umane in un supercontinente detto della

Sonda, e poi separandole nuovamente nei periodi caldi. Un ruolo

può averlo avuto anche la selezione naturale, che ha premiato

certi tratti denisoviani soltanto in alcuni ambienti. Per esempio si ipotizza che alcuni adattamenti immunitari arcaici siano risultati

utili a Homo sapiens per difendersi dagli agenti patogeni diffusi

nelle umide foreste equatoriali.

Un elemento in particolare salta agli occhi: pur abitando a soli

700 metri di quota, la celebre ragazzina della grotta di Denisova,

quella del mignolo, aveva la versione di un gene (allele EPAS1) importante

per vivere bene in alta montagna, perché aiuta i globuli

rossi a usare in modo efficiente l’ossigeno. Quell’adattamento doveva

essere stato selezionato altrove, tra genti abituate a muoversi

a quote elevate, come l’altopiano del Tibet, che misura mediamente

4500 metri di altitudine. È forte la tentazione di concludere che

siano stati proprio gli antenati dei Denisoviani a sviluppare questo

tratto da super-atleti e che poi sia stato trasmesso per incrocio ai

Sapiens arrivati in questa regione della Cina.

Torniamo dunque alla mandibola di Xiahe e alle ricerche eseguite

per assegnarle un’identità. Se questa parte dell’Asia era

stata al centro del mondo denisoviano perduto, il fossile in teoria

poteva appartenere a questo gruppo, ma come era possibile dimostrarlo?

L’Istituto di paleontologia dei vertebrati e di paleoantropologia

dell’Accademia delle scienze cinese (IVPP) non era riuscito

a estrarne il DNA, ma il Max-Planck-Institut aveva anche

un’altra carta da giocare. Le proteine rappresentano il prodotto finale

dell’espressione dei geni e possono conservarsi più a lungo

di questi, basta pensare al collagene contenuto nelle ossa. Frido

Weilker, quindi, ha preso l’impronta chimica del collagene della

mandibola fossile con una tecnica chiamata ZooMS, scoprendo

forti somiglianze con la falange siberiana. Dunque sì, il fossile donato al Sesto Buddha era davvero un Denisoviano vissuto molto

lontano dalla grotta di Denisova.

.jpg)

Altra immagine ipotetica di Denisoviano

Una conferma della presenza denisoviana a Baishiya è arrivata

anche dal DNA mitocondriale trovato nei sedimenti della grotta.

Questo tipo di DNA presente negli organelli deputati alla produzione

di energia contiene meno informazioni del DNA nucleare

perché è molto più piccolo, ma ha più probabilità di essere conservato

nel corso dei millenni perché è presente in molteplici copie

dentro a ogni cellula. Sembra incredibile, ma un milligrammo di

sedimento può contenerne quasi quanto un milligrammo di osso

antico. Le sequenze rilasciate dagli antichi esseri umani si trovano

mescolate alle molecole originarie di animali, piante e microrganismi

presenti nello stesso posto, ma una volta create «biblioteche di

geni» è possibile separarle. In questo modo, Zhang e colleghi hanno

dimostrato la presenza di DNA denisoviano nella grotta e sperano

di trovare presto altri elementi per ricostruire la storia evolutiva

e lo stile di vita degli abitanti arcaici dell’altopiano.

«Usiamo le tecniche di analisi delle paleoproteine su tutti i

frammenti ossei più grandi di 20 millimetri che vengono alla luce

e cerchiamo il paleoDNA sia nei fossili umani e animali sia nei

sedimenti»,

ci racconta l’archeologa, che spera di riuscire prima

o poi a estrarre anche del DNA nucleare.

«Sono convinto che altri

fossili potranno essere assegnati ai Denisoviani grazie alle analisi molecolari. Il numero crescente di fossili frammentari ma riconoscibili

ci consentirà di capire la distribuzione geografica e temporale

di questo gruppo»,

aggiunge Welker.

Nel luglio 2024 Baishiya ha fornito molte informazioni sulle

prede cacciate da questi antichi uomini. Fra tutte spiccano per

numero le pecore blu dell’Himalaya, ma compaiono anche yak,

cervi, iene, lupi, leopardi delle nevi, aquile reali e fagiani. I segni

sui resti suggeriscono che le carcasse venissero manipolate per ricavarne

tutto il possibile: pelle, carne, midollo e strumenti in osso.

In mezzo a tanti fossili animali è spuntato anche un altro indizio

importante: una costola provvista di proteine denisoviane con

una datazione piuttosto recente. Questo ritrovamento sembra indicare

che la presenza denisoviana nel sito è durata grosso modo

quanto nella grotta di Denisova, all’incirca da 200.000 fino a

40.000 anni fa. Suggerisce anche che questi umani siano vissuti

abbastanza a lungo da avere la possibilità di incontrare i Sapiens

che già abitavano l’altopiano.

Con l’aumentare delle informazioni

genetiche si potrà chiarire quanto è stretta la parentela tra coloro

che vivevano in Siberia (che ora ci appare non più il centro ma l’estrema

periferia occidentale del mondo perduto dei Denisoviani)

e quelli che popolavano la vasta area tra Asia e Oceania, gli stessi

che hanno lasciato tracce nel DNA umano moderno. Inoltre, i fossili

identificati via via come appartenenti al gruppo aiuteranno a

comporre un identikit morfologico con cui confrontare altri potenziali

candidati privi di DNA in buono stato.

«A oggi la mandibola di Xiahe e la costola trovata a Baishiya sono

gli unici fossili ufficialmente accettati come denisoviani oltre

ai micro-frammenti e ai macro-denti scoperti nella grotta di Denisova.

Ma in Cina ci sono altri fossili ufficiosamente considerati come

probabili denisoviani e possono aiutarci a ricostruire l’aspetto

di questo gruppo umano»,

sostiene Condemi, che nel suo ultimo

libro propone il seguente identikit: Denisova = cranio di Harbin +

mandibola di Xiahe + corpo di Jinniushan.

Quella del fossile di Harbin è un’altra vicenda appassionante.

Come raccontano Condemi e Savatier, questo cranio conservato

quasi alla perfezione è passato fortunosamente indenne attraverso

alcune delle stagioni più drammatiche della storia cinese.

Oggi la città della Manciuria da cui prende il nome è conosciuta

per il meraviglioso festival delle sculture di ghiaccio, ma quando il

fossile venne alla luce negli anni trenta del secolo scorso quest’area

faceva parte dello Stato fantoccio creato dal Giappone sul continente

e ospitava un centro di ricerca batteriologica tristemente

noto per gli esperimenti su migliaia di cavie umane.

Quando i muratori che stavano lavorando alla costruzione di

un ponte trovarono il cranio, il caposquadra lo nascose in un pozzo

abbandonato per metterlo al sicuro. Vi restò a lungo, anche una

volta finita l’occupazione giapponese, probabilmente perché non

conveniva a nessuno ammettere di aver collaborato con l’invasore.

Quel nascondiglio lo ha protetto durante e dopo la sanguinosa

Rivoluzione Culturale, fino al 2018, quando il caposquadra in

punto di morte si è deciso a svelare a un nipote l’esistenza del tesoro

segreto. Venuto a conoscenza del ritrovamento, il paleontologo

Qiang Ji è riuscito a portarlo al museo dell’Università di

Hubei, e nel 2022 il fossile di Harbin è diventato famoso con il soprannome

di Uomo Drago. Gli studiosi cinesi gli hanno attribuito 150.000 anni e hanno proposto per lui una nuova specie (Homo

longi), senza però riuscire a convincere la comunità scientifica internazionale.

Il sospetto (ma forse potremmo dire l’auspicio) avanzato

da diversi specialisti, al di fuori della Cina, è che si tratti di un

cranio denisoviano.

Se questa ipotesi è vera, possiamo finalmente

guardare in faccia un esemplare dell’elusivo gruppo umano.

Per quanto riguarda le fattezze del corpo, invece, il fossile

potenzialmente denisoviano più completo è la donna di Jinniushan,

rinvenuta nel 1984 in una grotta non lontano dalla città di

Dashiqiao, nella Provincia del Liaoning. Di lei abbiamo un avambraccio,

alcune vertebre e costole, una rotula, ossa di mani e piedi

e mezzo bacino. Il cranio ridotto in mille pezzi da un colpo di

zappa è stato pazientemente ricomposto, per quanto possibile, dai ricercatori cinesi. Nell’insieme, questa donna presenta somiglianze

con altri «sospetti Denisoviani», di cui sembra una versione

più gracile, forse per via del dimorfismo sessuale, forse perché

potrebbe essere più evoluta (alcune analisi le assegnano un’età di

260.000 anni, ma la sua datazione è incerta come quella di molti

fossili trovati in Cina e altrove).

Secondo Condemi le sue proporzioni

mostrano un adattamento al freddo e ricordano la corporatura

delle neanderthaliane e anche delle donne inuit.

Nel complesso, secondo la studiosa, i dati biogeografici, archeologici

e paleontologici sarebbero ormai abbastanza ricchi da lasciarci

alle spalle l’idea che i Denisoviani siano una popolazione

«fantasma», disincarnata perché arrivata fino a noi soltanto attraverso

i suoi geni.

«Oltre al loro DNA, ormai conosciamo anche la morfologia, attraverso i caratteri ossei e dentali osservati nei fossili

di Denisova, Xiahe, Harbin, Jinniushan e non solo».

La lista si allunga

con i fossili di Xujiayao, Dali, Lingjing, Maba, Penghu e altri

ancora, ma è bene ricordare che a oggi questa definizione paleontologica

non ha ancora i crismi dell’ufficialità.

Un ultimo aiuto arriva dagli studi molecolari che hanno provato

a prevedere l’aspetto fisico degli abitanti di Denisova, a partire

dalla ragazzina vissuta circa 70.000 anni fa nella grotta siberiana,

quella di cui abbiamo trovato la punta del mignolo contenente

un genoma in ottimo stato. Il sequenziamento ha svelato che doveva

avere occhi, capelli e pelle scura, ma altre informazioni utili

possono essere ricavate dall’analisi delle modifiche chimiche apposte

sopra alle lettere del suo DNA. In questo caso si parla di epi-genetica, anziché di genetica.

«Il ritratto che emerge è compatibile

con le caratteristiche mostrate dai fossili denisoviani o presunti

tali. Dobbiamo immaginare esseri umani dall’aspetto arcaico, con

ossa spesse, fianchi larghi, arti possenti, cranio a forma di pallone

da rugby e faccia lunga»,

riassume Condemi.

Il volto della ragazzina-ambasciatrice del popolo di Denisova è

stato presentato nel 2019 da Liran Carmel, pioniere della paleoepigenetica

della Hebrew University di Gerusalemme. Per capire

l’approccio è utile partire dall’esempio del girino e della rana,

che hanno gli stessi geni ma un aspetto decisamente diverso.

Il primo ha branchie e coda, la seconda ha quattro zampe e respira

fuori dall’acqua, perché in corrispondenza di lettere chiave del

genoma presentano una diversa distribuzione dei gruppi chimici

che rendono i geni più o meno accessibili alla trascrizione.

Carmel

e colleghi hanno studiato come questi interruttori molecolari

influenzano l’espressione dei geni umani che determinano la

morfologia scheletrica, mettendo a confronto Denisoviani, Neanderthaliani

e Sapiens. Ne è nato un modello predittivo – ancora

sperimentale – che permette di indovinare le caratteristiche fisiche

sulla base delle mappe di distribuzione dei gruppi metile,

con un livello di accuratezza buono ma ancora non ottimale. I fossili

non assegnati che presentano le caratteristiche denisoviane

così dedotte dovrebbero essere considerati presunti Denisoviani?

«Abbiamo cercato di quantificare la corrispondenza tra antichi

crani ben noti con una tassonomia umana non determinata e

il nostro modello, ma l’articolo deve ancora superare la peer-review,

è presto per parlarne»,

ci risponde Carmel.

La frontiera si sposta sempre più in là, arrivando quasi a sfiorare

la fantascienza. Nell’ultimo lavoro pubblicato, per esempio,

il gruppo prova a prevedere l’espressione del DNA antico in cellule

che non fossilizzano, come i neuroni. Purtroppo non avremo

mai un cervello arcaico da studiare, ma almeno in parte i marcatori

epigenetici vengono apposti così precocemente durante lo

sviluppo da essere comuni ai diversi tipi cellulari. La sfida consiste

nel provare a identificarli nei geni più interessanti dal punto

di vista delle neuroscienze, a partire dal DNA recuperato dalle

ossa. La speranza è che algoritmi come questi, allenati sui dati di

metilazione di uomini arcaici e moderni e di altri primati, riusciranno

ad aprire nuovi scorci sulla crescita cerebrale e altri processi

cruciali per l’evoluzione umana.

di Anna Meldolesi

I Denisoviani

sono una specie? Noi umani moderni ci definiamo Homo sapiens. Se la Commissione

internazionale per la nomenclatura zoologica decidesse che gli

abitanti dei siti di Denisova e Baishiya meritano di essere considerati

come i rappresentanti di una specie a parte, potrebbero chiamarsi

Homo denisovensis o Homo altajensis, dal nome della prima

grotta in cui sono stati scoperti o del massiccio montuoso dove

è situata. Ma visto che ci siamo ripetutamente incrociati con loro, è

opportuno dichiarare che siamo specie diverse? Non sarà il caso di

unire tutti sotto l’ombrello H. sapiens e distinguerci a livello di sottospecie?

Secondo la definizione classica proposta da Ernst Mayr,

una specie biologica è «una popolazione o un gruppo di popolazioni

i cui individui possono effettivamente o potenzialmente riprodursi

tra loro e generare una discendenza vitale e feconda, in condizioni

naturali».

I paleontologi, però, hanno a che fare con creature estinte e sono

soliti usare il concetto di morfospecie, o specie morfologica, per

cui dividono o raggruppano i fossili in base alle somiglianze fisiche

strutturali, trovandosi spesso in disaccordo tra loro. C’è poi il concetto

di «specie genetica», che tiene in considerazione le variazioni

genetiche dentro al gruppo e fra i gruppi per tracciare gli spartiacque.

La materia, insomma, è complicata e scivolosa.

Quando il DNA estratto dal mignolo fossile della ragazza di Denisova

ha rivelato l’esistenza di un gruppo diverso sia da H. sapiens

che dai Neanderthal, Svante Pääbo e i responsabili degli scavi nella

grotta siberiana hanno proposto la dicitura Homo altaiensis

nell’articolo che hanno inviato insieme a «Nature». Ma sono passati

al nome più informale di Denisoviani dopo che un revisore li

ha invitati alla cautela: prima di dichiarare l’esistenza di una nuova

specie sulla base di un singolo genoma, meglio aspettare nuovi dati.

La scuola russa, comunque, ritiene che le informazioni raccolte

siano sufficienti per riconsiderare la questione e propendono per

una distinzione in sottospecie.

In un articolo del 2020 intitolato Who Were the Denisovans?, gli

scienziati russi Anatoli Derevianko, Michael Shunkov e Maxim

Kozlikin propongono per noi la dicitura Homo sapiens africaniensis.

I due principali gruppi umani con cui i nostri antenati di provenienza

africana si sono incrociati, invece, diventerebbero Homo

sapiens neanderthalensis e Homo sapiens altaiensis. Nel dubbio,

per ora, la maggior parte degli studiosi continua a parlare genericamente

di Neanderthaliani e Denisoviani per indicare gli uomini arcaici

che abbiamo assimilato e soppiantato, tanto da poterli definire

estinti anche se i loro geni continuano a vivere dentro di noi.

Il ciondolo e il problema delle datazioni incerte La grotta di Denisova sui Monti Altaj, in Siberia, è eccezionale per la

conservazione del DNA antico, purtroppo però questo sito ha sofferto

disturbi significativi nel corso del tempo, a causa dell’attività delle iene

e di processi periglaciali, che hanno compromesso parzialmente l’integrità

degli strati archeologici. Di conseguenza, secondo una revisione

pubblicata nel 2024 da Francesco d’Errico, del CNRS francese, insieme

ad altri studiosi, molte attribuzioni cronologiche basate sulle associazioni

tra campioni datati e manufatti o resti umani sono meno affidabili

di quanto ci piacerebbe pensare.

Secondo questa analisi critica è probabile che i Denisoviani abbiano

frequentato il sito fino a 50.000 anni fa, e che i Sapiens non siano presenti

a Denisova prima di 42.000 anni fa. In passato alcuni ornamenti

sono stati attributi ai Denisoviani, ma la revisione suggerisce che buona

parte di questi oggetti sia databile tra 35.000 e 25.000 anni fa, un periodo

in cui la misteriosa popolazione non c’era più. In particolare ha destato

scalpore l’estrazione di DNA umano da un canino di cerva usato

come pendaglio. Exploit tecnici come questo evidenziano le difficoltà

che si possono incontrare quando i dati genetici devono essere inquadrati

in contesti problematici, che dovrebbero sollevare dubbi sull’età,

sul quadro culturale e sull’interpretazione degli oggetti. «I genetisti sono

mal consigliati se credono che la loro disciplina un giorno permetterà

di ricostruire la storia umana senza il supporto di dati archeologici

di qualità; allo stesso modo gli archeologi devono evitare la tentazione

di pensare che il loro lavoro finisce con lo scavo di un sito e il trasferimento

dei campioni ai colleghi genetisti», hanno scritto d’Errico e coautori,

auspicando una collaborazione più stretta tra competenze diverse,

che porti a una narrazione davvero multidisciplinare del passato

dell’umanità.

La «plant economy» di Denisova Laura Longo, dell’Università Ca’ Foscari di Venezia,

lavora sulle industrie litiche della grotta

di Denisova dal 2018, prima che la pandemia

e la guerra iniziassero a ostacolare le collaborazioni

internazionali. Molti archeologi si concentrano

sugli strumenti usati per cacciare

le prede, lei invece si interessa soprattutto

ai ciottoli impiegati per lavorare le piante. In

particolare dallo strato 11, datato fra 50.000 e

35.000 anni fa, sono emersi resti di Denisoviani

e dal DNA sedimentario sappiamo che era

presente anche H. sapiens. Insieme ai colleghi

russi, Longo ha campionato pietre caratterizzate

da una forma compatibile con l’attività di

macinazione di vegetali selvatici, cercando di

discriminare tra i diversi usi.

Le piante non si conservano facilmente e per

questo tipo di studi è necessario ricorrere a

tecniche sofisticate (approcci avanzati di microscopia

e determinazione chimica, anche

con la luce di sincrotrone). Rizomi, tuberi, frutti

e semi sono ricchi di amido, ma le piante possono

fornire anche fibre e legno per fabbricare

corde, reti e contenitori, utili per trasportare gli

oggetti durante gli spostamenti, che erano frequenti.

«I ciottoli di Denisova presentano tracce

di amido per scopi alimentari ma anche di

altre lavorazioni». Chi li usava?

«Per rispondere in modo definitivo bisognerebbe

esaminare un maggior numero di campioni

e servirebbero altri dati di analisi stratigrafica»,

ci dice Longo. I Denisoviani facevano abbondante

uso di risorse vegetali ma è probabile che

non fossero mangiatori abituali di amido, diversamente

da noi che lo digeriamo in modo più

efficiente. I geni necessari per metabolizzaepire

questo composto sono aumentati di numero

in Homo sapiens, presumibilmente perché l’invenzione

dell’agricoltura ha favorito gli individui

meglio equipaggiati da questo punto di vista.

Recentemente uno studio statunitense, in collaborazione

con lo Human Technopole di Milano,

è arrivato a questa conclusione confrontando

il DNA di umani viventi e antichi. Denisoviani

e neanderthaliani non hanno più di due copie di

questi geni, secondo le analisi del progetto Starch4Sapiens,

che vede Longo collaborare con

Alessandra Carbone e Silvana Condemi, rispettivamente

del CNRS di Parigi e Marsiglia (nella

foto a fianco reperti rinvenuti a Denisova).

Eugenio Caruso - 10 febbraio 2025

Tratto da le scienze